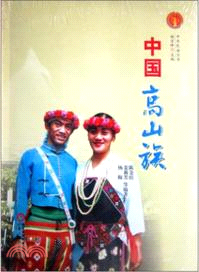

中華民族全書:中國高山族(簡體書)

商品資訊

相關商品

商品簡介

名人/編輯推薦

序

目次

商品簡介

《中華民族全書:中國高山族》介紹的是中國高山族,書中主題鮮明,圖文並茂,創意新穎。如有關家庭禮儀、取名習俗、婚姻習俗、節慶習俗等社會文化的介紹,讓讀者在趣讀中增長知識,引發想像。.

名人/編輯推薦

《中國高山族》記述準確,筆墨生動,圖文并茂,創意新穎,如有關家庭禮儀、取名習俗、婚姻習俗、節慶習俗等社會文化的介紹,讓讀者在趣讀中增長知識,引發想象。總之,這是一套反映中華56個民族歷史文化知識的普及性讀物。

序

世居臺灣的少數民族一般在習慣上被統稱為高山族,這一稱法是1945年抗日戰爭勝利后,把日據臺灣后期所稱的“高砂族”改動一字為“高山族”而沿用下來的。最初是由新聞媒體首度使用,后來也為國民黨官方所使用。中華人民共和國成立后,1953年全國人口普查中,國務院正式采用并公布了高山族這一名稱,并在1954年第一屆全國人大確定為第一批38個少數民族之一。1997年臺灣當局改稱為“原住民”。這一族稱一直沿用了幾十年,習慣上未能予以更改,然而,這一稱法并不確切。此外,1945年臺灣光復后,臺灣當局又曾把高山族稱為“山胞”,戶籍所在地在山地行政區者被稱為山地山胞,在平地行政區者被稱為平地山胞。這些稱法均激起了高山族的不滿。20世紀80年代臺灣“原住民運動”要求正名,以“原住民”代替“山地山胞”“平地山胞”“高山族”等傳統稱呼。他們認為“原住民”這個名稱未必最好,但這是他們自己選擇的統稱。根據高山族自己的要求,并經臺灣當局“認定”最后統稱為“原住民”。1994年臺灣當局“修憲”時寫入了“原住民”一詞,1997年又明確為“原住民族”。“原住民”之稱,在臺灣使用最為普遍,但這一稱法并不適合當族稱,因為這一稱法并非民族的專有名稱,也不能體現高山族的族屬問題。不過由于這一稱法是高山族自己選擇的,理應尊重他們的意愿。高山族決不是一個單一民族,根據以往中外學者對高山族所進行的大量田野工作及所取得的豐碩成果,臺灣大學曾把高山族除平埔人外最早劃一確定為“九族”,即泰雅、賽夏、布農、鄒、魯凱、排灣、卑南、阿美、雅美。后來根據臺灣學者的意見,在“九族”基礎上增加了邵、噶瑪蘭。近年來,經“正名”后又增加了太魯閣、撒奇萊雅以及賽德克,共認定了14個“原住民族”。“十四族”的劃分,已被普遍使用,并得到各族的認同。

據201O年2月臺灣公布的高山族人口概況統計資料,截至2009年年底,高山族人口總計504 531人,占臺灣總人口數的2.1%,呈逐年增加趨勢。其中阿美、排灣、泰雅占高山族總人口的70%。高山族主要分布在臺灣本島的中部山區和東部縱谷平原以及蘭嶼島上。在臺灣12個縣230個鄉中,有30多個鄉住有高山族同胞,即臺北縣的烏來鄉,宜蘭縣的大同、南澳鄉,桃園縣的復興鄉,新竹縣的尖石、五峰鄉,苗栗縣的泰安鄉,臺中縣的和平鄉,南投縣的信義、仁愛鄉,嘉義縣的阿里山鄉,高雄縣的桃源、那瑪夏、茂林鄉,屏東縣的三地、來義、春日、獅子、霧臺、瑪家、泰武、牡丹鄉,臺東縣的海端、延平、金峰、達仁、蘭嶼鄉,花蓮縣的秀林、萬榮、卓溪鄉。分布面積約16000平方公里,占臺灣總面積的45%左右。原來有一部分居于平原和山麓丘陵地帶稱為“平埔族”的南島民族,因長期與漢族雜居在一起,已與漢族很難區別。

此外,還有叛千高山族同胞散居在大陸福建、湖北、江西、山東、安徽、北京、上海、南京等地。

已經基本漢化的平埔人,歷史上分為凱達格蘭、道卡斯、巴則海、巴布拉、巴布薩、洪雅、西拉雅、馬卡道等族群。自清代以后,他們依次從北到南分布于臺灣本島的北部和西部平原地區。凱達格蘭,主要分布于基隆、淡水一帶,清代文獻稱“淡水十八社”。但有人從語言學上研究,認為其中居于臺北盆地及其附近的凱達格蘭人中有雷朗社部落者應自成一族。道卡斯,主要分布于新竹、苗栗二縣海岸平地。巴則海,主要分布于臺中縣境,以豐原一帶為中心。巴布拉,主要分布于臺中縣大甲溪以南,大安溪以北一帶海岸區域。巴布薩,主要分布于彰化縣大肚溪以南,濁水溪以北海岸區域,主要部落有貓霧掠,故又稱其為“貓霧掠”。洪雅,主要分布于嘉義和南投縣境。西拉雅,主要分布于臺南附近一帶平原,其中分布在臺南附近的新港、目加溜灣、蕭垅、麻豆四社是荷蘭殖民統治及鄭氏政權時代著名的“番社”,與漢族接觸最早,漢化程度最深。馬卡道,主要分布于高雄、屏東二縣下淡水溪一帶。

高山族是臺灣最早的居民。考古和文獻資料證明,臺灣與祖國大陸的文化有著密切的淵源關系。臺灣屬于舊石器時代的人類遺跡“左鎮人”化石和“長濱文化”的發現,把高山族祖先的歷史推溯到3萬年前。臺灣最早居民無論在族源或社會經濟文化各方面,都與大陸華南的原始文化息息相關。高山族的來源是多源的。考古材料、歷史文獻以及民族學資料證明,高山族的先民主要來自祖國大陸東南沿海一帶,是由大陸遷去的古越人的一支——閩越的后裔,但也融合了少數來自琉球群島和菲律賓群島等地的先民。

高山族有自己的民族語言,屬南島語系(又稱馬來-波利尼西亞語系)印度尼西亞語族,與古越人語言一樣,也是多音節的黏著語,不同于漢族一字一音的孤立語。但不同地區的各族群在語音、詞匯、語法形態上差別很大。

早在公元3世紀的三國時期,吳國孫權派將軍衛溫、諸葛直率領萬人渡海到臺灣,就已與平埔人的先民開始有了交往。7世紀初,隋朝大將陳棱率兵船到臺灣,平埔人先民“初見舡艦,以為商旅”紛紛前往軍中貿易。以精細潔白的“絹木皮布”,向漢族商人換取鐵制工具。宋代,隨著大陸航海業的發達,海峽兩岸人民往來日益頻繁,臺灣的北港(云林)、雞籠(基隆),已成為互市重要口岸。大陸漢族不斷移入臺灣,帶去了先進生產工具和技術,促進了當地社會經濟的發展。明代,高山族先民的農業和狩獵業已相當發達,他們已用鐵鏃進行集體圍獵,用剩余的鹿產品與大陸沿海居民貿易。清代,兩岸的交流往來更加密切,高山族先民的社會經濟有了更進一步的發展。

高山族的家園——臺灣,是祖國美麗富饒的寶島。臺灣島四周環海,一年四季風調雨順,冬無嚴寒,夏無酷暑,適于各種植物生長,素有“四季如春的花園”之美稱。臺灣境內多山,山地丘陵面積占全島面積的2/3n臺灣島資源豐富,農業資源、森林資源、漁業資源、水利資源以及各種熱帶亞熱帶生物資源均名列前茅。臺灣風光旖旎,是著名的風景旅游勝地。正是臺灣環海多山的自然環境,美麗富饒的生態資源,孕育滋養了高山族獨樹一幟的山地原始文化和他們那勤勞、樸實、勇敢、無畏的民族性格。

正如“高山族”一詞的含義那樣,大部分高山族居住在山地,在長期的歷史發展過程中,發展出了典型的海島農耕漁獵型生計方式。以此為基礎,形成了高山族山地獵耕型文化的鮮明特征。然而,隨著時代的變遷,高山族所持守的狩獵和采集的生活,大約在20世紀60年代即已開始銷聲匿跡,從70年代以降,除了少數個人仍不時有所行為外,高山族幾乎已經演變為農耕民族。唯一例外的是蘭嶼島上的雅美人,他們至今仍然過著半漁獵半農耕的生活。

歷史上高山族社會發展緩慢,直到17世紀仍處于原始社會晚期。粗放、原始的山田燒墾游耕的農作方式,對大自然的依賴程度非常高;加上產品交換不發達,古代高山族社會的物資較為匱乏。對高山族來說,農作物的豐收與否幾乎完全能夠左右個人、家庭乃至部落的命運和兇吉禍福。而所有這一切,高山族認為悉與廣義的“靈的存在”有密切的關系。基于生存的需要以及樸素的對宇宙世界的認識,高山族社會產生出“魂一鬼一靈”一體的觀念,并將之貫穿于從播種到收成之間的所有農事活動中,形成了一整套嚴密而完整的以祭拜祖靈為主要儀禮的農耕祭儀,以此為主線,還將個人成長的各種生命禮儀以及倫理道德規范融合于其中而代代傳續。這些傳統價值觀迄今仍然是高山族各族群或各部落共同祭祀的基礎。直到清代,高山族的祭祀活動仍保留得非常完整,大型祭祀有獵首祭、農事祭、狩獵祭、河川祭、成年祭等。

高山族素以性情豪放、熱情好客著稱。每逢農閑,總要邀請鄰近漢人到家做客。他們特別守信重諾,無論大小事情,都是一言為定,且表里如一,坦誠待人。更令人欽敬的是他們那種團結精神,遇到外族侵侮時,便群起合力抵御。千百年來,他們和移居臺灣的漢族人民一起,不僅以自己勤勞的雙手把臺灣開辟成美麗富饒的寶島,而且為反抗外來侵略,維護祖國統一和領土完整進行了長期的不屈不撓的斗爭,在歷史上譜寫了一頁頁光輝燦爛的愛國主義篇章。

高山族服裝色彩斑斕,裝飾美巧,各族群都有自己獨特民族形式的服飾。高山族飲食習慣也不盡相同,住在深山的多以甘薯、芋頭為主要食糧;住在山麓和沿海的則以小米、玉米和大米為主;蘭嶼島上的雅美人多食用芋頭和魚類,并且常常將飯和粥與芋頭、甘薯混合煮食。高山族的住屋形式多種多樣。為適應山林疊澗的環境,高山族往往在巉巖深澗之間架設獨木橋、溜索橋、藤吊橋用做交通工具。

高山族是富有藝術才能的民族。音樂、歌舞、雕刻等民族藝術,異彩獨放,馳譽于世。他們不僅有優美的民歌、古謠、神話、傳說,而且有口簧琴、竹笛、鼻簫和口弦等樂器。在高山族傳統歌舞中,日月潭邵人的杵樂獨具風格,阿美的豐收舞、雅美的甩發舞、賽夏的矮靈祭舞等,都具有很高的藝術水平。高山族還精于雕刻,尤以排灣人的木雕最為出色,特別是在現代,這些傳統工藝經由現代藝術手法的詮釋與再創造,煥發出傳統與現代結合的炫美光彩,為高山族發展文化創意產業提供了豐富的資源。 當今,高山族正為本民族傳統文化的保護和發展,為在現代化進程中社會經濟的振興和爭取自身權益而不懈奮斗。勤勞、勇敢、富于反侵略光榮傳統的高山族人民,在歷史上曾經為締造祖國的歷史和文化作出過重要貢獻,今后,也必將為促進兩岸關系和平發展,共同為中華民族的繁榮昌盛作出更大的貢獻。

據201O年2月臺灣公布的高山族人口概況統計資料,截至2009年年底,高山族人口總計504 531人,占臺灣總人口數的2.1%,呈逐年增加趨勢。其中阿美、排灣、泰雅占高山族總人口的70%。高山族主要分布在臺灣本島的中部山區和東部縱谷平原以及蘭嶼島上。在臺灣12個縣230個鄉中,有30多個鄉住有高山族同胞,即臺北縣的烏來鄉,宜蘭縣的大同、南澳鄉,桃園縣的復興鄉,新竹縣的尖石、五峰鄉,苗栗縣的泰安鄉,臺中縣的和平鄉,南投縣的信義、仁愛鄉,嘉義縣的阿里山鄉,高雄縣的桃源、那瑪夏、茂林鄉,屏東縣的三地、來義、春日、獅子、霧臺、瑪家、泰武、牡丹鄉,臺東縣的海端、延平、金峰、達仁、蘭嶼鄉,花蓮縣的秀林、萬榮、卓溪鄉。分布面積約16000平方公里,占臺灣總面積的45%左右。原來有一部分居于平原和山麓丘陵地帶稱為“平埔族”的南島民族,因長期與漢族雜居在一起,已與漢族很難區別。

此外,還有叛千高山族同胞散居在大陸福建、湖北、江西、山東、安徽、北京、上海、南京等地。

已經基本漢化的平埔人,歷史上分為凱達格蘭、道卡斯、巴則海、巴布拉、巴布薩、洪雅、西拉雅、馬卡道等族群。自清代以后,他們依次從北到南分布于臺灣本島的北部和西部平原地區。凱達格蘭,主要分布于基隆、淡水一帶,清代文獻稱“淡水十八社”。但有人從語言學上研究,認為其中居于臺北盆地及其附近的凱達格蘭人中有雷朗社部落者應自成一族。道卡斯,主要分布于新竹、苗栗二縣海岸平地。巴則海,主要分布于臺中縣境,以豐原一帶為中心。巴布拉,主要分布于臺中縣大甲溪以南,大安溪以北一帶海岸區域。巴布薩,主要分布于彰化縣大肚溪以南,濁水溪以北海岸區域,主要部落有貓霧掠,故又稱其為“貓霧掠”。洪雅,主要分布于嘉義和南投縣境。西拉雅,主要分布于臺南附近一帶平原,其中分布在臺南附近的新港、目加溜灣、蕭垅、麻豆四社是荷蘭殖民統治及鄭氏政權時代著名的“番社”,與漢族接觸最早,漢化程度最深。馬卡道,主要分布于高雄、屏東二縣下淡水溪一帶。

高山族是臺灣最早的居民。考古和文獻資料證明,臺灣與祖國大陸的文化有著密切的淵源關系。臺灣屬于舊石器時代的人類遺跡“左鎮人”化石和“長濱文化”的發現,把高山族祖先的歷史推溯到3萬年前。臺灣最早居民無論在族源或社會經濟文化各方面,都與大陸華南的原始文化息息相關。高山族的來源是多源的。考古材料、歷史文獻以及民族學資料證明,高山族的先民主要來自祖國大陸東南沿海一帶,是由大陸遷去的古越人的一支——閩越的后裔,但也融合了少數來自琉球群島和菲律賓群島等地的先民。

高山族有自己的民族語言,屬南島語系(又稱馬來-波利尼西亞語系)印度尼西亞語族,與古越人語言一樣,也是多音節的黏著語,不同于漢族一字一音的孤立語。但不同地區的各族群在語音、詞匯、語法形態上差別很大。

早在公元3世紀的三國時期,吳國孫權派將軍衛溫、諸葛直率領萬人渡海到臺灣,就已與平埔人的先民開始有了交往。7世紀初,隋朝大將陳棱率兵船到臺灣,平埔人先民“初見舡艦,以為商旅”紛紛前往軍中貿易。以精細潔白的“絹木皮布”,向漢族商人換取鐵制工具。宋代,隨著大陸航海業的發達,海峽兩岸人民往來日益頻繁,臺灣的北港(云林)、雞籠(基隆),已成為互市重要口岸。大陸漢族不斷移入臺灣,帶去了先進生產工具和技術,促進了當地社會經濟的發展。明代,高山族先民的農業和狩獵業已相當發達,他們已用鐵鏃進行集體圍獵,用剩余的鹿產品與大陸沿海居民貿易。清代,兩岸的交流往來更加密切,高山族先民的社會經濟有了更進一步的發展。

高山族的家園——臺灣,是祖國美麗富饒的寶島。臺灣島四周環海,一年四季風調雨順,冬無嚴寒,夏無酷暑,適于各種植物生長,素有“四季如春的花園”之美稱。臺灣境內多山,山地丘陵面積占全島面積的2/3n臺灣島資源豐富,農業資源、森林資源、漁業資源、水利資源以及各種熱帶亞熱帶生物資源均名列前茅。臺灣風光旖旎,是著名的風景旅游勝地。正是臺灣環海多山的自然環境,美麗富饒的生態資源,孕育滋養了高山族獨樹一幟的山地原始文化和他們那勤勞、樸實、勇敢、無畏的民族性格。

正如“高山族”一詞的含義那樣,大部分高山族居住在山地,在長期的歷史發展過程中,發展出了典型的海島農耕漁獵型生計方式。以此為基礎,形成了高山族山地獵耕型文化的鮮明特征。然而,隨著時代的變遷,高山族所持守的狩獵和采集的生活,大約在20世紀60年代即已開始銷聲匿跡,從70年代以降,除了少數個人仍不時有所行為外,高山族幾乎已經演變為農耕民族。唯一例外的是蘭嶼島上的雅美人,他們至今仍然過著半漁獵半農耕的生活。

歷史上高山族社會發展緩慢,直到17世紀仍處于原始社會晚期。粗放、原始的山田燒墾游耕的農作方式,對大自然的依賴程度非常高;加上產品交換不發達,古代高山族社會的物資較為匱乏。對高山族來說,農作物的豐收與否幾乎完全能夠左右個人、家庭乃至部落的命運和兇吉禍福。而所有這一切,高山族認為悉與廣義的“靈的存在”有密切的關系。基于生存的需要以及樸素的對宇宙世界的認識,高山族社會產生出“魂一鬼一靈”一體的觀念,并將之貫穿于從播種到收成之間的所有農事活動中,形成了一整套嚴密而完整的以祭拜祖靈為主要儀禮的農耕祭儀,以此為主線,還將個人成長的各種生命禮儀以及倫理道德規范融合于其中而代代傳續。這些傳統價值觀迄今仍然是高山族各族群或各部落共同祭祀的基礎。直到清代,高山族的祭祀活動仍保留得非常完整,大型祭祀有獵首祭、農事祭、狩獵祭、河川祭、成年祭等。

高山族素以性情豪放、熱情好客著稱。每逢農閑,總要邀請鄰近漢人到家做客。他們特別守信重諾,無論大小事情,都是一言為定,且表里如一,坦誠待人。更令人欽敬的是他們那種團結精神,遇到外族侵侮時,便群起合力抵御。千百年來,他們和移居臺灣的漢族人民一起,不僅以自己勤勞的雙手把臺灣開辟成美麗富饒的寶島,而且為反抗外來侵略,維護祖國統一和領土完整進行了長期的不屈不撓的斗爭,在歷史上譜寫了一頁頁光輝燦爛的愛國主義篇章。

高山族服裝色彩斑斕,裝飾美巧,各族群都有自己獨特民族形式的服飾。高山族飲食習慣也不盡相同,住在深山的多以甘薯、芋頭為主要食糧;住在山麓和沿海的則以小米、玉米和大米為主;蘭嶼島上的雅美人多食用芋頭和魚類,并且常常將飯和粥與芋頭、甘薯混合煮食。高山族的住屋形式多種多樣。為適應山林疊澗的環境,高山族往往在巉巖深澗之間架設獨木橋、溜索橋、藤吊橋用做交通工具。

高山族是富有藝術才能的民族。音樂、歌舞、雕刻等民族藝術,異彩獨放,馳譽于世。他們不僅有優美的民歌、古謠、神話、傳說,而且有口簧琴、竹笛、鼻簫和口弦等樂器。在高山族傳統歌舞中,日月潭邵人的杵樂獨具風格,阿美的豐收舞、雅美的甩發舞、賽夏的矮靈祭舞等,都具有很高的藝術水平。高山族還精于雕刻,尤以排灣人的木雕最為出色,特別是在現代,這些傳統工藝經由現代藝術手法的詮釋與再創造,煥發出傳統與現代結合的炫美光彩,為高山族發展文化創意產業提供了豐富的資源。 當今,高山族正為本民族傳統文化的保護和發展,為在現代化進程中社會經濟的振興和爭取自身權益而不懈奮斗。勤勞、勇敢、富于反侵略光榮傳統的高山族人民,在歷史上曾經為締造祖國的歷史和文化作出過重要貢獻,今后,也必將為促進兩岸關系和平發展,共同為中華民族的繁榮昌盛作出更大的貢獻。

目次

導論第一章 高山族概況第一節 族稱族源第二節 人口狀況第三節 歷史沿革第四節 生態資源第五節 語言文字第六節 臺灣高山族山地鄉簡況第二章 高山族的物質文化第一節 生產習俗第二節 飲食習俗第三節 服飾習俗第四節 居住習俗第五節 交通習俗第六節 風物特產第七節 歷史遺跡第三章 高山族的民間文化第一節 民間教育第二節 民間科技第三節 民間醫藥第四節 民間文學第五節 民間工藝第六節 民間體育第七節 民間遊戲第八節 民間造型藝術第九節 民間歌舞藝術第十節 非物質文化遺產第十一節 申遺項目第四章 高山族的社會文化第一節 傳統社會組織第二節 家庭禮儀第三節 交往禮儀第四節 親屬稱謂第五節 誕生習俗第六節 取名習俗第七節 婚姻習俗第八節 喪葬習俗第九節 節慶習俗第十節 禁忌習俗第五章 高山族的信仰文化第一節 宗教信仰第二節 宗教活動第三節 哲學思想第四節 預測與占卜第五節 族徽與標誌第六章 高山族對偉大祖國的貢獻第七章 高山族的文化傳承第一節 民族教育發展第二節 民族文學創作第三節 民族藝術創新第四節 民族創意產業第八章 高山族的族際交往第一節 商貿與族際往來第二節 文化互動第九章 高山族的文化發展願景第一節 現階段高山族文化產業發展政策第二節 高山族文化產業現況第三節 高山族文化產業未來願景第十章 高山族有影響的文化人物第十一章 高山族的重要文獻附錄一 高山族歷史大事記二 參考文獻後記編後記.

主題書展

更多

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。