商品簡介

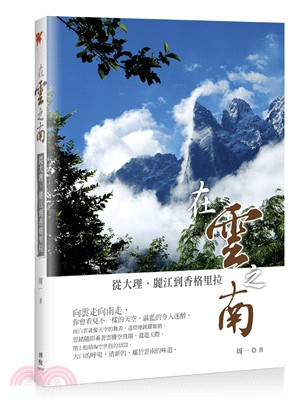

你會看見不一樣的天空,湛藍的令人迷醉,

而白雲就像天空的舞者,盡情地跳躍舞動,

思緒隨即乘著雲騰空飛翔,遨遊天際,

閉上眼睛掏空世俗的煩悶,大口的呼吸,清新的、屬於雲南的味道。

這是出自「雲漂」之手的隨筆集,在雲南的點滴真實的呈現,是你曾經耳聞的雲南,是你看的見的雲南,也是未知的雲南………

徐霞客徒步了3000公里壯遊雲南,一筆一腳地勾勒出雲南的美貌,浩瀚的雲海、壯闊的重山,雞足山是他最後駐足在雲南的終點站。在此地眺望,從遺世獨立的玉龍雪山到蒼茫洱海,想起幾百年前也有一位遊人在此地發出喟嘆,時代物換星移,雲南依然是不變的壯麗。

本書以作者漂在雲南這些年,所感受幾座山、幾座城、幾個人、幾種文化、幾樣老手藝和特別的事物,試圖從不同角度、層面解讀戲劇性的雲南。

作者簡介

文字與影像工作者,旅行及戶外愛好者,早年從事媒體業,2007年遷居雲南至今。

目次

Ⅰ 一個人的雲南

海子

菌子

街子

一個人的雲南

誰的甲馬在飛

那些手藝,那些手藝人

女人的衣裳

Ⅱ 原味大理

開門見蒼山

洱海,夢那麼大的海

原味只在人民路

關風很大

大理小食光

到喜洲看房子

小城故事

Ⅲ 麗江背後

北方的雪山

「麗江」背後

記憶與幻想之城

麗江的白夜

那時麗江

東巴煙雲

玩鷹的男人

皮匠的束河,束河的皮匠

虎跳峽之殤

瀘沽湖:獨木舟和綠帽子

Ⅳ 香格里拉在哪裡

香格里拉在哪裡

城裡的月光

造黑陶的尼西

茨中天主教堂

梅里雪山vs 卡瓦格博

卡瓦格博:登山與轉山

書摘/試閱

海子

「雲南十八怪」中有一條:把湖叫做海。散落在高原上的大大小小的湖泊,

雲南人習慣上稱之為「海」或「海子」,大理的洱海,麗江的程海與拉市海,香格里拉的納帕海與碧塔海,都是為人熟知的海子。坐在這些碧波蕩漾的海子邊,或許你也會不禁想起詩人海子那首著名的詩:我只願,面朝大海,春暖花開。在雲南,與「海」相關的地名不勝枚舉,如海子鎮、海子鄉和海子街等。麗江玉龍雪山中的甘海子是一片風景如畫的高山草原,名字乍聽上去叫人摸不著頭腦,可是當地人會明明白白地告訴你,這裡過去的確是一個海子,後來因為雪線上升而乾涸,所謂「甘海子」,其實是「乾海子」——乾了的海子。

為什麼把湖叫做海?或許觀光巴士上的導遊會通過一隻喇叭大聲告訴你:這是因為生活在內陸高原上的人們見不到大海,所以把湖叫做海來寄托一種美好的願望——這是流傳甚廣的一種說法,聽上去很美妙,而且合情合理。但事實果真如此嗎?由歷史記載可知,把湖叫做海並非雲南的一項傳統,以洱海為例,古時有過葉榆水、葉榆河、葉榆澤、西洱河、昆彌川等多種稱謂,但從未被稱為「海」,直到元代以後才出現洱海之名。何以南詔、大理國時期的人們並不嚮往大海,而元代以後突然開始嚮往了?縱觀中國各地,把湖叫做海的還有貴州、四川、新疆、內蒙古等少數民族聚居的地區,而在同樣遠離大海,以漢民族為絕對主體、漢文化居於絕對主導地位的地區卻沒有這一習俗,即便是鄱陽湖、洞庭湖這樣浩瀚如海的大湖,沿岸的居民也不會把湖叫做海。北京似乎是個例外。北京城裡的北海、什剎海、中南海等名勝說來只是些不大的人工湖,偏偏叫做海,但在北京方言中,湖與海涇渭分明,沒有哪個北京人會指著一面湖說那是海。那麼,這些所謂的「海」又所從何來?

這些疑問,恐怕要由一個面目模糊的短命帝國來解答——蒙古人建立的元帝國。古代蒙古語將湖泊不分大小地一概稱為「淖爾」,漢譯即「海子」。13 世紀,蒙古鐵騎在歐亞大陸所向披靡,1271 年由元世祖忽必烈建立大元帝國並定都北京。這個馬背上的民族統治中國不到百年便被趕回大漠深處,對中國文化的影響寥寥可數、聊勝於無,語言稱謂無疑是其中之一,譬如把湖叫做海。即便是這種膚淺的影響,也只限於歷史上較容易受到外來文化影響的少數民族地區,而在漢文化厚重的地區,並不會產生同樣的影響,正因為如此,北京作為大元都城,保留了元代的什剎海等地名,但北京方言並不會把湖叫做海。自1253 年元世祖忽必烈率軍攻佔大理國,到1382 年明太祖朱元璋派出的30 萬大軍收復雲南,蒙古人佔據雲南整整130 年,把湖叫做海並不是高原人民在嚮往大海,而是700 年前的那段歷史在餘音繞樑。

誰的甲馬在飛

甲馬是一種黑白木刻版畫,將神像印在巴掌大小的五色土紙上,用於祈福或消災辟邪。它是雲南民間最奇特的事物之一。然而,你在花花世界裡和它不期而遇卻失之交臂也並不奇怪,因為即便它高踞於農家大門上也毫不起眼,更何況它通常在祭祀後化為灰燼;你從未聽說過它也算不上孤陋寡聞,因為哪怕土生土長的雲南人對它也知之甚少,許多城裡的年輕人甚至一無所知,鄉下熟知它的老人則敬而遠之——這些神邪,沒什麼事還是不去招惹的好。

頭一次見到甲馬是在大理喜洲古鎮的街頭,許多人家的門楣上都張貼著「利市仙官」和「招財童子」,一打聽,原來是「財神紙」,做生意的人家貼在門口圖個吉利。後來知道,喜洲有經商的傳統,當地商人請財神回家蔚然成風。除了「利市仙官」、「招財童子」、「金甲財神」等財神紙,常見的甲馬還有路神、橋神、畜神和土地神等,最常見的灶神「東廚司命九靈灶君」是貼在廚房裡的,過小年送灶的時候,要把舊的灶神像揭下來,年三十接灶再貼上新的。雲南甲馬的種類極多,大多數甲馬平時很難見到,它們在名目繁雜的祭祀活動中才現身,隨即被燒掉。

我收集的甲馬大部分來自巍山。在巍山古城菜市場邊的一條小巷裡,我在一個路邊攤上偶然發現了這些成卷堆放的甲馬,總共六七十種,價格很便宜,0.2 元人民幣一張,我便每樣挑出兩張,老闆一直滿臉疑惑地站在一旁看著,終於忍不住問我:「你到底要請哪個嘛?」「我哪個都要。」「哪個都請是做哪樣?」「不做什麼。我收集呢。」老闆聽罷大驚失色,連連搖頭:「收不得收不得!甲馬紙咋個能隨意收!」這個憨厚的中年婦女臉上驚惶的表情,折射出雲南民間對甲馬的敬畏之心,正是這種敬畏心,使甲馬千百年來在這片高原上悄無聲息地流傳著。

民間為何會對甲馬心生敬畏?甲馬亦稱紙馬。古代以牲畜祭祀,秦俗用馬,後來演變為木馬,唐代改用紙馬祭祀,後世在紙上畫神像,祭祀完畢後焚燒,稱為紙馬,北宋時期隨著雕版印刷的興起,木板印刷的紙馬很快流行起來,歷經元明清三代而不衰。由此可見,自古以來,甲馬都被用於祭祀,是人與鬼神溝通的媒介,在雲南楚雄的一些地區,甲馬也被稱為「叫魂紙」,當地還流傳著一種專門用來驅鬼除祟的「倒甲馬」,令人聯想起茅山道士用桃木劍和符紙降妖捉鬼的情景——現實中或許從未有人親眼目睹過,電影裡卻是常見的。在《水滸傳》裡,梁山好漢戴宗人送外號「神行太保」,每每作「神行法」,事先都要在兩條腿上拴好甲馬,拴兩個甲馬日行五百里,拴四個甲馬日行八百里,速度都能趕上現代的汽車了,真有這種法術的話,實在值得向全民推廣,大利環保,但很遺憾,這只是小說家的虛構。相形之下,紀曉嵐在《閱微草堂筆記》中記載的一件事就令人半信半疑:紀曉嵐的長子紀汝佶病危,家人依風俗給他燒了一張甲馬,紀汝佶突然睜開眼睛叫道:「我那匹馬怎麼瘸了一條腿?」家人嚇了一跳,趕緊去查看,原來燒甲馬時不小心把甲馬上那匹馬的馬蹄給弄花了。在盡收當時天下奇聞異事的《閱微草堂筆記》中,這件事不值得大驚小怪,但它發生在紀曉嵐的兒子身上,這位名滿天下、三朝為官的大學者沒有理由憑空杜撰出這樣一件事,何況那年頭也不興炒作。如果這件事屬實,那麼我們不得不懷著一顆敬畏的心來重新審視我們的世界,這個被現代科學解剖到離子、介子單位的現實世界之外,難道真的存在另一個世界,而甲馬,是否真的是通向那個世界的一扇門?

香格里拉在哪裡

香格里拉是什麼?香格里拉是葡萄酒,產於雲南,行銷各地;香格里拉是連鎖酒店,隸屬於馬來西亞財團,遍佈全世界;香格里拉是36 集電視連續劇,又臭又長,看得你只想睡覺;香格里拉是一本所謂的高級雜誌,印刷精美、索然無味,內容基本上是一點點不是名流的人教導另一群不是名流的人如何裝作名流。香格里拉盡是這些,但這些都不是香格里拉——香格里拉是烏托邦,無法用來消費。香格里拉在哪裡?香格里拉在雲南,雲南有個香格里拉縣,以前它不叫香格里拉,叫中甸。香格里拉也在四川,四川有個香格里拉鎮,以前它也不叫香格里拉,叫日瓦。但香格里拉不在雲南,也不在四川。它在心裡,在藏傳佛教經文裡,在小說家詹姆斯 • 希爾頓的想像裡,在流亡者顧彼得的記憶裡。地圖上的香格里拉不是烏托邦,是鳥托邦。

鳥托邦從哪裡來?或許還有人記得,千禧年之際,中國曾有一場沸沸揚揚的「香格里拉之爭」,雲南的中甸、麗江和四川的稻城都聲稱:「香格里拉就在我們這裡,我們這裡就是香格里拉。」公公有理,婆婆有據,各執一詞,互不相讓,一時間滿城風雨。幾個湊在一起的實實在在的地方,爭著要變成一個說來子虛烏有的地方,這種事全世界都不多見,簡直滑天下之大稽,但它就在你眼皮底下發生了,就像穿新裝的皇帝,一絲不掛又一本正經、煞有其事的樣子,讓你不禁懷疑起自己的眼睛來,也就顧不上思量這件事的荒唐了。爭什麼香格里拉,明眼人一眼就看穿了,眼神不大好的人多瞅幾眼也看清了,明擺著一桌三缺一的牌局,不為利來,就為利往,幾圈下來,中甸開和了——2001 年底,國務院批准中甸縣改名為香格里拉縣,為此中甸舉辦了盛況空前的慶祝大會。不過,打麻將的樂趣並不在於手氣,而在於博弈。雲南這邊開和了,四川那頭也很快自摸了——2002年,稻城縣日瓦鄉更名為香格里拉鄉,後來又升級為香格里拉鎮。雖說行政上不在一個級別,但由於香格里拉縣和香格里拉鎮相距不遠,很容易讓人看地圖時犯迷糊,好似在河北又冒出個北京來。開和的開和,自摸的自摸,麗江成了陪太子讀書的,失落之餘,當地一位政府官員對媒體幽幽地說:「香格里拉在人心裡,爭它有什麼用!」沒吃到葡萄的人道出了葡萄的真味,這件事也總算完事了。

中甸獲准更名香格里拉之日,曾有官員驚呼:「這是給迪慶送去了500 個億!」這話當時聽起來很誇張,10 年後的今天則不然:2011 年,香格里拉接待遊客500 多萬人,是10 年前的5 倍,旅遊收益超過50 億元,是10 年前的30 倍;10 年前的中甸,狹窄的馬路上塵土飛揚,唯一的招待所門可羅雀,今天則是人盡皆知的旅遊勝地、康區數一數二的「大城市」,寬闊的大街上羅列著網咖、酒吧、服裝店、夜總會和星級酒店。

即便在地圖上標註為香格里拉,在電視新聞裡讀作香格里拉,在公車站大螢幕裡顯示為香格里拉,即便滿大街都是「香格里拉」,中甸也還是中甸,而不是香格里拉。一看到作為香格里拉的中甸,我就想起有一回,乘坐的火車在廣西境內臨時停車,我從舖位上爬起來,睜著惺忪的睡眼望向車窗外,窗外下著小雨,鐵軌穿過一片灰濛濛的水泥樓房消失在遠處的霧裡,空無一人的站台上,只見赫然寫著「天堂」二字的站牌。一聽說作為香格里拉的中甸,我就想起滇西當地人平時說話,一問:「你克哪點呢?」一答:「我克中甸呢。」而不可能是:「我克香格里拉呢。」那樣說實在太怪了,中甸就中甸,什麼香格里拉。「去香格里拉」,並且動輒捎上靈魂的,只能是某些遊客。

什麼是真正的香格里拉?香格里拉一詞源於藏語,意為「心中的日月」,因英國小說家希爾頓發表於1933 年的小說《消失的地平線》而廣為流傳。按照現在的說法,那是一本奇幻小說、穿越小說,希爾頓很有可能參考了洛克等西方探險家在中國西部的探險記錄和所見所聞,虛構了一個有著「金字塔般的雪山,美麗豐饒的田園,如花盛開的喇嘛寺」的山谷,在那裡,人們安靜地過著自由而寧靜的生活,沒有殺戮,沒有偷竊,也沒有爾虞我詐、勾心鬥角,山谷裡的居民其樂融融,不同宗教和文化也和諧共處,那就是香格里拉。

幾年後,被好萊塢搬上銀幕的《消失的地平線》進一步解讀香格里拉:「有史以來,一切人類都曾有過這樣的夢想。人們或把它叫做烏托邦,或把它叫做世外桃源,可有時,它就是那麼簡單——或許僅僅就是那個小小的農場。一個人,只要有這樣一個夢想,只要他真嚮往這樣一個理想的家園,他就能發現它。」又過了幾年,過慣了流亡日子的俄國人顧彼得來到麗江,在九年的現實生活中延續小說和電影對香格里拉的探索,「憑藉不屈不撓的努力,我在麗江也找到了我的香格里拉」,不僅是因為「我從未在任何地方欣賞過像麗江那樣寧靜、那樣幸福的生活」,也不僅是因為「麗江是真正具有老子精神的地方」,更是由於納西人「辨認出我和他們有同源的精神,愛、奉獻和友情一下子堆在我周圍」。顧彼得的實踐證明,香格里拉不是天上掉下的餡餅或地裡冒出的蘑菇,也不會突然出現在小溪的盡頭,只有付出才能贏得它。

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。

![漂鳥集[中英雙語版]](https://cdnec.sanmin.com.tw/product_images/957/957146403.jpg)