相關商品

商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

序

目次

商品簡介

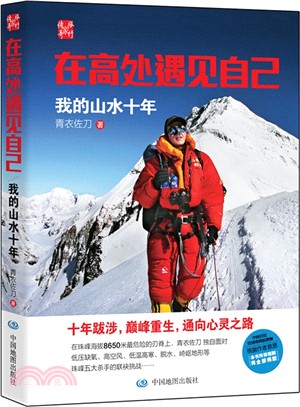

《在高處遇見自己:我的山水十年》講述的是一個小城市普通教師陳鈞鈞(網名青衣佐刀)在他開始即將進入“中年危機”時,如何由“一個虛榮且自以為是的胖子”,因為夢想而重返山水間,再次恢復青春和勇氣,成為國家健將級登山運動員、戶外攝影師和作家的故事。

但,還不僅僅如此,通過作者在高處眺望與其心靈的喃喃自語,也許,你會發現生命真正意義的支點在哪裡。

但,還不僅僅如此,通過作者在高處眺望與其心靈的喃喃自語,也許,你會發現生命真正意義的支點在哪裡。

作者簡介

本名陳鈞鈞,安徽馬鞍山人,教育工作者,國家健將級登山運動員,戶外攝影師。2007年7月以來,先後登頂海拔7546米的慕士塔格峰、海拔8201米的卓奧友峰、海拔8848米的珠穆朗瑪峰、海拔6193米的麥金利峰、海拔5895米的乞力馬札羅峰、海拔6168米的雀兒山。2013年3月出版雪山攝影紀實圖書《永無高處》,2013年9月雪山攝影作品《極限》入選“2013年中國平遙國際攝影大展”。2014年《中國攝影》第2期對其專訪。現在大理市古城洱海邊馬久邑村經營一家以攝影為主題的度假客棧。

名人/編輯推薦

編輯推薦

《在高處遇見自己》——十年探險路,故事精彩,圖片震撼

作者以攀登珠峰九死一生的經歷所寫的遊記《我的09珠峰攀登 活著真好》在天涯發帖並被貓撲轉載,曾創下月點擊量1200萬的記錄;作者10年探險生涯中所拍攝的震撼圖片得到國際知名攝影師Stefen Chow的讚賞和肯定,得到蜂鳥網置頂推薦,並接受《中國攝影》專訪。

《在高處遇見自己》——探險事蹟,備受媒體關注

新華社、安徽衛視、廣州日報等多家媒體對作者做過專訪和報導,新華網、《南方人物週刊》、《中國攝影》、《時尚健康》、《時尚先生》、《國家人文地理》、《TOP旅遊》等媒體也多次刊登其文章。其文、其事、其圖,更受到天涯、貓撲、戶外資料網、蜂鳥網的置頂和熱捧。

《在高處遇見自己》——精彩內容,備受作家、攝影師、登山家推崇

著名詩人楊鍵、著名民間登山者楊春風、國際知名攝影師Stefen Chow、國內知名攝影師趙嘉、《新華網》、《中國攝影》傾情推薦

《在高處遇見自己》——精彩勵志故事,催人奮進

從一名普通教師到登頂珠峰的勇士,從沉迷網路遊戲的墮落青年到一名尊重山水自然的環保主義者,從一無所有的煩躁到名利雙收後的淡然,作者曲折的個人經歷感染了很多人,作者經常受邀到各中小學、高校和其他社會團體中演講。

《在高處遇見自己》——個人稿酬將全部捐獻

根據作者意願,本書所得全部稿酬將折成書,在戶外資料網拍賣後,分三部分捐獻給西藏學生、雲南貧困地區及已故著名民間登山家楊春風的家人。

精彩書評

表面上看起來,陳鈞鈞是一個相當極端的登山者,但骨子裡他其實是一個柔軟的文人,一個非常細膩的詩人……—— 著名詩人、畫家 楊鍵

青衣佐刀是國內各大登山論壇的“人氣王”,他的兩篇登山記述的帖子《8201米的堅守》、《我的09珠峰攀登,活著真好》,點擊率和跟帖率都是最高的……——完成11座8000米級雪山攀登、國內最具實力的登山家 楊春風

探險中攝影可不是一件輕鬆的差事,因為它需要你在作為一名隊員的常規責任(負重、耐力)之外,聚集更多的精力和身體能量來拍照……——荷賽獎獲得者、國際知名攝影師 Stefen Chow

《在高處遇見自己》是一則勵志和內心發現的故事,是思想的聲音。陳鈞鈞在珠峰這個世界最高處的坦誠,被相機和文字記錄了下來,因而這些圖文,在一個重商的世界裡便顯得尤為珍稀、珍貴。——國內知名攝影師 趙嘉

馬鞍山市青年教師陳鈞鈞(網名青衣佐刀)5月17日上午10時成功登頂珠穆朗瑪峰,成為“安徽登頂珠峰第一人”,也是全國首位登頂珠峰的教師。——網友評論

他是一位教師,後下海經商。但令很多人不解的是,他突然放下做得順手的生意以及老婆孩子熱炕頭的生活,非要冒著生命危險去攀登世界上那些著名的高海拔雪山。他曾親眼目睹多位山友的不幸遇難,有一次他也差點丟了性命,幸虧一部相機救了他。從此,他人生有了新的感悟。他還說過,攝影是他的另一座珠峰。——《中國攝影》

《在高處遇見自己》——十年探險路,故事精彩,圖片震撼

作者以攀登珠峰九死一生的經歷所寫的遊記《我的09珠峰攀登 活著真好》在天涯發帖並被貓撲轉載,曾創下月點擊量1200萬的記錄;作者10年探險生涯中所拍攝的震撼圖片得到國際知名攝影師Stefen Chow的讚賞和肯定,得到蜂鳥網置頂推薦,並接受《中國攝影》專訪。

《在高處遇見自己》——探險事蹟,備受媒體關注

新華社、安徽衛視、廣州日報等多家媒體對作者做過專訪和報導,新華網、《南方人物週刊》、《中國攝影》、《時尚健康》、《時尚先生》、《國家人文地理》、《TOP旅遊》等媒體也多次刊登其文章。其文、其事、其圖,更受到天涯、貓撲、戶外資料網、蜂鳥網的置頂和熱捧。

《在高處遇見自己》——精彩內容,備受作家、攝影師、登山家推崇

著名詩人楊鍵、著名民間登山者楊春風、國際知名攝影師Stefen Chow、國內知名攝影師趙嘉、《新華網》、《中國攝影》傾情推薦

《在高處遇見自己》——精彩勵志故事,催人奮進

從一名普通教師到登頂珠峰的勇士,從沉迷網路遊戲的墮落青年到一名尊重山水自然的環保主義者,從一無所有的煩躁到名利雙收後的淡然,作者曲折的個人經歷感染了很多人,作者經常受邀到各中小學、高校和其他社會團體中演講。

《在高處遇見自己》——個人稿酬將全部捐獻

根據作者意願,本書所得全部稿酬將折成書,在戶外資料網拍賣後,分三部分捐獻給西藏學生、雲南貧困地區及已故著名民間登山家楊春風的家人。

精彩書評

表面上看起來,陳鈞鈞是一個相當極端的登山者,但骨子裡他其實是一個柔軟的文人,一個非常細膩的詩人……—— 著名詩人、畫家 楊鍵

青衣佐刀是國內各大登山論壇的“人氣王”,他的兩篇登山記述的帖子《8201米的堅守》、《我的09珠峰攀登,活著真好》,點擊率和跟帖率都是最高的……——完成11座8000米級雪山攀登、國內最具實力的登山家 楊春風

探險中攝影可不是一件輕鬆的差事,因為它需要你在作為一名隊員的常規責任(負重、耐力)之外,聚集更多的精力和身體能量來拍照……——荷賽獎獲得者、國際知名攝影師 Stefen Chow

《在高處遇見自己》是一則勵志和內心發現的故事,是思想的聲音。陳鈞鈞在珠峰這個世界最高處的坦誠,被相機和文字記錄了下來,因而這些圖文,在一個重商的世界裡便顯得尤為珍稀、珍貴。——國內知名攝影師 趙嘉

馬鞍山市青年教師陳鈞鈞(網名青衣佐刀)5月17日上午10時成功登頂珠穆朗瑪峰,成為“安徽登頂珠峰第一人”,也是全國首位登頂珠峰的教師。——網友評論

他是一位教師,後下海經商。但令很多人不解的是,他突然放下做得順手的生意以及老婆孩子熱炕頭的生活,非要冒著生命危險去攀登世界上那些著名的高海拔雪山。他曾親眼目睹多位山友的不幸遇難,有一次他也差點丟了性命,幸虧一部相機救了他。從此,他人生有了新的感悟。他還說過,攝影是他的另一座珠峰。——《中國攝影》

序

《在高處遇見自己》序

沒想到《永無高處》出版後半年多就賣斷了,會再版,會以《在高處遇見自己》為名,出全新圖文修訂本。我知道,這絕不是因為我的寫作,卻關係山水。

電影《侏羅紀公園》裡有句讓我印象深刻的臺詞:“生命會自己找到出路。”

在一個混亂和絕望的時代裡,這句話耐人尋味。它道出生命體征裡不可抑制的生長特性,涵蓋了包括山水草木世界及其間的芸芸眾生。從人類嘴裡說出,是無奈,也是一種絕不回頭的堅信。

在2003年5月以前,我活在一個以自我為中心的城堡裡,一度以為那裡業已崩塌的一磚一瓦都真實可信。直到有一天,我帶著夢想,走進了那個山水草木的世界。在那裡,我哭了,共四次。每次哭過,心,就像被泉水洗過一樣,透明、清澈。我終於發現,人性與山水草木世界的靈性可以相通、共振。幸運的是,至此以後,我生命得以與山水相連的方式呈現。第一次,是攀登;第二次,是攝影;最後一次是寫作。

寫作,對於我,比前兩次都難。我覺得那像是在風雪中追逐自己蒼涼的背影,不僅苦行,且時常須觸碰靈魂,如此,便會痛及神經。加上自己讀書本就不多、不精,又多為亂讀,缺少寫作技巧和駕馭文字的能力,為此,我對寫作抱有的基本態度是羞愧與羞澀交加。

這本書的出生,我想過,首先還是得益於“敬畏”二字。“敬畏”是種態度,首先是對山水。而對寫作的敬畏則緣於我小時候特別喜歡讀書,那些能寫出書的人在我心裡都有“神明”一般的地位。後來,當自己也嘗試去寫作時,覺得它雖然沒有攀登和攝影來得直接、徹底,卻也有種深刻、持久、令人回味於心的力量。只是我深知自己文字功底淺薄,便想到要借助前兩次的存在,去做彌補。唯有“敬畏”,才讓自己坦誠靈魂,倒逼自己只說真話,也許才會產生一點可讀的價值。

但,這還遠遠不夠。以至於當這本書出生時,我甚至羞怯到沒有勇氣去打開它。我讓它靜靜地躺在那裡,十幾天沒有翻過一頁。

好在,我可以用這本書去做另一件事。2012年暑假,正值這本書還在編輯階段,我與14歲的兒子及15歲的表弟騎行川藏。在到達拉薩的第二天,我和兒子坐中巴,用半天時間去了浪卡子縣。在縣教育局,我表達了想將這本書所有的稿酬和兒子一點壓歲錢捐給道布龍村完小的孩子們買教具的想法,並強調,雖然這筆錢不多,但還是想專款專用,因為我後面還要將自己賣書的所有利潤捐出來,想做個長期資助專案。在從拉薩出發前,我在電話裡就提出捐助的前提:不接受宴請,不接受宣傳。我想讓兒子靜靜地去感受心裡一些能讓他自己柔軟的東西。所以當那天辦好事,我與兒子坐在街邊一個空蕩蕩簡陋的小餐館靜靜地就餐時,我可以清楚地看到空氣中、陽光裡漂浮著的那一縷蛛絲馬跡,以及上上下下的塵埃。那一刻自己的心裡,竟產生了一種從未曾有過的充盈、愉悅、溫暖、自由和滿足的感覺。那次,我明白了幫助的真相,其實是救贖自己。

這本書能夠出版並再版,一部分是借助了網路力量。在這裡,必須感謝“涯叔”。“涯叔”就是天涯,是一個包容性極大的虛擬江湖社區。是“涯叔”讓我在其平臺上實現了生命轉變形式後的第一次呈現,並因此有一天被評為“天涯十大旅遊達人”。久之,終於混得一絲小小名氣,以至於有天我在天涯上收到一位元粉絲的消息,說是想出版我的書。那位年輕人是出版社編輯于至堂,是我第二個要感謝的人。說實話,爬山,再陡,我都不害怕,但一談起寫書,就感覺縹緲、心虛,在此之前,我已經回絕了好幾家出版社的稿約。但最終,我卻被他的執著和認真打動,在忐忑不安中答應了他。

但,說到底,是前面提到的那個山水世界才是這本書出生的子宮。在這裡,我必須多談點山水。

我們真正的母體是大地,滋養人類的是山水。大地與人類之間的關係猶如母子,山水就像臍帶,是一條人與自然相連的秘密通道。以前的人都認同人類歸屬自然這樣一個主體身份,他們以土地為生,崇尚和敬畏自然,魏晉以來,更是一度出現了許多山水詩人、畫家,歷史上常有許多有智慧的人會選擇一片山水作為自己歸隱之地,比如陶淵明。現代工業文明實際上卻割裂了人與自然的這種關係,人們變得自以為是,許多地方平山填水,造起城市,再用鋼筋水泥將自己禁錮在一個個狹小的空間,人們甘受體制箝制,失去自由,是為了滿足人的物欲。而這種物欲沒有節制的結果,是導致人們原本自然身份的逐漸喪失,進而變成權奴、錢奴、房奴等。那條通道就此堵塞,我們也失去了源頭,以至於風水倒轉,節氣失調,各種災害、疾病層出不窮,人類的苦難就此連綿不絕,這是時代的悲劇,這也是絕大多數城市裡的人沒有歸屬感的原因,沒有了山水,地氣從何而來,怎麼滋養?

我對山水的記憶要回溯到20世紀70年代。那時,家裡很窮,我父母是地質隊員,父親的另外一個身份是右派,一家人住在一個叫新橋的鄉村。在那裡,我得過一種因為缺少營養才會患上的病,叫“疳積”。用針在手指上一紮,流出的不是血,而是粘稠狀的黃色液體。那時,家裡沒錢買魚、肉,於是能幹的大姐就經常會在晚上帶著我去河邊、池塘邊,有時,是十多公里外的水庫去“扳蝦子”,或者星期天帶著我去山上“打毛栗”。“扳蝦子”的網是用地質隊發的紗布口罩拼接一塊一米見方的方塊,再將紗布四個角綁在用二條竹批交叉成十字的頂端,在半塊長條形磚頭上左右各掏二個小圓洞後,將磚頭綁在竹批十字交叉的下方,再用繩子一頭拴緊在竹批的十字交結處,另一頭拴在一根長竹杆上。“扳蝦子”的餌料是用榨油坊間的碎油餅與炒熟的面摻和在一起,很香。來到水庫邊以後,先將餌料塞滿在磚頭上的二個孔洞裡,然後將網慢慢沉到水裡,等那些蝦子來覓食。“扳蝦子”要等,要學會安靜才行。我就經常那樣坐在水岸邊,一待就是一個夜晚,有時困了,那時滿世界的蛙和蟋蟀的叫聲會慢慢與我迷迷糊糊的夢境連成一片。在山上,“打毛栗”走累了,也會停下來休息,這時耳邊除了好聽的鳥鳴和風拂過樹枝的聲響外,四周會呈現一片蒼翠的寂靜。現在想來,我對山水那種天然的親近感可能就源於當初那些聲響對我的持續浸潤。

山水對我的影響和改變也並非立竿見影,我也有過完全脫離山水的日子,過去那段經商經歷,確實將我“三觀”盡毀。輕狂、浮誇都不足以形容我當初的自以為是,只是後來的攀登,又讓我得以在高海拔極限環境的磨難中漸漸找回自我。尤其是那次珠峰遇險,恍若重生的經歷直接將我的攀登從對高度的探索變成了對自己內心的不斷反省。

後來,攀登不再是為了證明,而是為了發現的愉悅。我重新在山水中找到了山水,又在山水中找到自己,並因內心引起的震盪,催生出對這個星球的無限感恩之心。後來,我決心即便沒有能力去做地球的衛道士,起碼也要成為一名忠誠的山水侍奉者。而山水自若,如何把握,關係整個星球和人類命運走向,我們人類確實應該好好思考。也許,對於現在的人來說,只是小事,畢竟還遙遠,但對於我們子孫來說,則比天大。以至於後來,小於要我為《在高處遇見自己》起個副標題,幾乎沒有多想,我就在稿紙上打出:我的山水十年。

正因為如此,我將書的稿酬悉數捐出,與品格無關,卻能歸於自己對山水身份的一次再認同,是自然而然的一次流淌。

此外,《永無高處》發行期間另外兩件事的發生,也足以影響我今後人生的脈絡走向。一是關於我的好友楊春風。他是為本書寫序的中國民間最具攀登實力,即將完成對14座8000米級獨立雪山攀登的攀登者。他死了。他是在2013年6月23日攀登南迦帕爾巴特峰雪山過程中,被塔利班用手槍頂著腦門打死的。我們曾經連續三年一起攀登過雪山,他的死,對我造成的心理衝擊不小。我寫了《一本沒送出去的書》這篇文章,刊登在《南方人物週刊》2013年第22期上。在這篇文章裡,回憶了我們交往的點點滴滴,但我最想說清楚的是,我們為什麼要去攀登。最後,我寫下兩個心願:

是呀,我能做些什麼呢?我想了想,決定先做兩件事。一是寫篇悼念文章,二是自己買些春風為我作序的書,所有利潤全部捐給春風的家人。還有一件,是為自己做的,也是為了紀念:等兒子上了大學,我攀登的第三座8000米雪山,必是道吉拉裡。

道吉拉裡那次攀登,春風原本邀請了我,後來考慮到風險,還是放棄了。所以還是為了紀念,此次再版時,我將為春風寫的那篇文章也放在了書後。

二是關於山水青居。我一直想找到一個能樂山樂水的地方,那裡沒有冬夏,只有春秋,就像先哲孔子在《論語》裡描述過的理想生活狀態:

莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸。

陶淵明一直是我的精神導師,他在結束了13年仕宦生活後,回到家鄉的次年,在《歸園田居》最後一句裡寫出了他為什麼要這樣做的理由:

久在樊籠裡,複得返自然。

在人類棲居的地方,我覺得只有鄉村才最接近自然,而有山有水的鄉村,更是。2012年夏季我與兒子騎行318國道在拉薩分手後,來到了大理洱海邊的一座鄉村裡,一住就是六天。後來,終於在離古城不遠的一個叫著馬久邑的鄉村,找了一塊背山面海的地方,租了一塊地,又用大半年時間,建了一座小小的房子,取名山水青居。

這是一座以山水攝影為主題的客棧,我希望它能讓我過上一種寧靜、自在、自足、自由的生活。

陶淵明《歸園田居》的開頭一句是:

少無適俗韻,性本愛丘山。

當初五柳先生如果不是那麼摯愛丘山的話,他也決不會用整個後半生去堅守一種貧困,我想,那正是他心中的無價寶。我知道,我永遠做不到那樣,但我卻想在青居門前的洱海邊也種上五棵柳樹,這會讓我時常提醒自己:如果我有了一些錢,我一定會盡力幫助一些需要幫助的人,能彼此產生一點溫暖的愛意。

我的另外一個幸運是:在攀登和行走間,我用相機鏡頭記錄下了盡可能多的場景和故事。開始只是記錄,後來則是因為喜歡,現在則成為了一種期待。我想,如果能用攝影直接呈現山水的美好,讓更多的人去感動、思索並能重新認識、敬畏、感激我們這個星球就好了。我想,也許,這才是當下攝影最需要解決的課題。2013年歲末,當我與《中國攝影》編輯部主任陳奇軍老師談及這個話題時,便有了該期刊2014年第2期對我的一個專訪,這次也一併收集到本書裡。

我知道自己的卑微,但我不怯弱,我要一直積蓄力量,去堅持不可能實現的夢想,將生命走得更寬。山,我會一直爬。攝影,將是我的第二座珠峰。寫作,是苦難,也是我生命裡的桃花源。

關鍵是,我不能使自己的背影模糊不清。

“生命會自己找到出路。”是一種流動的狀態。

我愛流動。我以為只有山水的氣韻,能消解生命深處的苦楚。

青衣佐刀2014/3/27清晨於馬鞍山

沒想到《永無高處》出版後半年多就賣斷了,會再版,會以《在高處遇見自己》為名,出全新圖文修訂本。我知道,這絕不是因為我的寫作,卻關係山水。

電影《侏羅紀公園》裡有句讓我印象深刻的臺詞:“生命會自己找到出路。”

在一個混亂和絕望的時代裡,這句話耐人尋味。它道出生命體征裡不可抑制的生長特性,涵蓋了包括山水草木世界及其間的芸芸眾生。從人類嘴裡說出,是無奈,也是一種絕不回頭的堅信。

在2003年5月以前,我活在一個以自我為中心的城堡裡,一度以為那裡業已崩塌的一磚一瓦都真實可信。直到有一天,我帶著夢想,走進了那個山水草木的世界。在那裡,我哭了,共四次。每次哭過,心,就像被泉水洗過一樣,透明、清澈。我終於發現,人性與山水草木世界的靈性可以相通、共振。幸運的是,至此以後,我生命得以與山水相連的方式呈現。第一次,是攀登;第二次,是攝影;最後一次是寫作。

寫作,對於我,比前兩次都難。我覺得那像是在風雪中追逐自己蒼涼的背影,不僅苦行,且時常須觸碰靈魂,如此,便會痛及神經。加上自己讀書本就不多、不精,又多為亂讀,缺少寫作技巧和駕馭文字的能力,為此,我對寫作抱有的基本態度是羞愧與羞澀交加。

這本書的出生,我想過,首先還是得益於“敬畏”二字。“敬畏”是種態度,首先是對山水。而對寫作的敬畏則緣於我小時候特別喜歡讀書,那些能寫出書的人在我心裡都有“神明”一般的地位。後來,當自己也嘗試去寫作時,覺得它雖然沒有攀登和攝影來得直接、徹底,卻也有種深刻、持久、令人回味於心的力量。只是我深知自己文字功底淺薄,便想到要借助前兩次的存在,去做彌補。唯有“敬畏”,才讓自己坦誠靈魂,倒逼自己只說真話,也許才會產生一點可讀的價值。

但,這還遠遠不夠。以至於當這本書出生時,我甚至羞怯到沒有勇氣去打開它。我讓它靜靜地躺在那裡,十幾天沒有翻過一頁。

好在,我可以用這本書去做另一件事。2012年暑假,正值這本書還在編輯階段,我與14歲的兒子及15歲的表弟騎行川藏。在到達拉薩的第二天,我和兒子坐中巴,用半天時間去了浪卡子縣。在縣教育局,我表達了想將這本書所有的稿酬和兒子一點壓歲錢捐給道布龍村完小的孩子們買教具的想法,並強調,雖然這筆錢不多,但還是想專款專用,因為我後面還要將自己賣書的所有利潤捐出來,想做個長期資助專案。在從拉薩出發前,我在電話裡就提出捐助的前提:不接受宴請,不接受宣傳。我想讓兒子靜靜地去感受心裡一些能讓他自己柔軟的東西。所以當那天辦好事,我與兒子坐在街邊一個空蕩蕩簡陋的小餐館靜靜地就餐時,我可以清楚地看到空氣中、陽光裡漂浮著的那一縷蛛絲馬跡,以及上上下下的塵埃。那一刻自己的心裡,竟產生了一種從未曾有過的充盈、愉悅、溫暖、自由和滿足的感覺。那次,我明白了幫助的真相,其實是救贖自己。

這本書能夠出版並再版,一部分是借助了網路力量。在這裡,必須感謝“涯叔”。“涯叔”就是天涯,是一個包容性極大的虛擬江湖社區。是“涯叔”讓我在其平臺上實現了生命轉變形式後的第一次呈現,並因此有一天被評為“天涯十大旅遊達人”。久之,終於混得一絲小小名氣,以至於有天我在天涯上收到一位元粉絲的消息,說是想出版我的書。那位年輕人是出版社編輯于至堂,是我第二個要感謝的人。說實話,爬山,再陡,我都不害怕,但一談起寫書,就感覺縹緲、心虛,在此之前,我已經回絕了好幾家出版社的稿約。但最終,我卻被他的執著和認真打動,在忐忑不安中答應了他。

但,說到底,是前面提到的那個山水世界才是這本書出生的子宮。在這裡,我必須多談點山水。

我們真正的母體是大地,滋養人類的是山水。大地與人類之間的關係猶如母子,山水就像臍帶,是一條人與自然相連的秘密通道。以前的人都認同人類歸屬自然這樣一個主體身份,他們以土地為生,崇尚和敬畏自然,魏晉以來,更是一度出現了許多山水詩人、畫家,歷史上常有許多有智慧的人會選擇一片山水作為自己歸隱之地,比如陶淵明。現代工業文明實際上卻割裂了人與自然的這種關係,人們變得自以為是,許多地方平山填水,造起城市,再用鋼筋水泥將自己禁錮在一個個狹小的空間,人們甘受體制箝制,失去自由,是為了滿足人的物欲。而這種物欲沒有節制的結果,是導致人們原本自然身份的逐漸喪失,進而變成權奴、錢奴、房奴等。那條通道就此堵塞,我們也失去了源頭,以至於風水倒轉,節氣失調,各種災害、疾病層出不窮,人類的苦難就此連綿不絕,這是時代的悲劇,這也是絕大多數城市裡的人沒有歸屬感的原因,沒有了山水,地氣從何而來,怎麼滋養?

我對山水的記憶要回溯到20世紀70年代。那時,家裡很窮,我父母是地質隊員,父親的另外一個身份是右派,一家人住在一個叫新橋的鄉村。在那裡,我得過一種因為缺少營養才會患上的病,叫“疳積”。用針在手指上一紮,流出的不是血,而是粘稠狀的黃色液體。那時,家裡沒錢買魚、肉,於是能幹的大姐就經常會在晚上帶著我去河邊、池塘邊,有時,是十多公里外的水庫去“扳蝦子”,或者星期天帶著我去山上“打毛栗”。“扳蝦子”的網是用地質隊發的紗布口罩拼接一塊一米見方的方塊,再將紗布四個角綁在用二條竹批交叉成十字的頂端,在半塊長條形磚頭上左右各掏二個小圓洞後,將磚頭綁在竹批十字交叉的下方,再用繩子一頭拴緊在竹批的十字交結處,另一頭拴在一根長竹杆上。“扳蝦子”的餌料是用榨油坊間的碎油餅與炒熟的面摻和在一起,很香。來到水庫邊以後,先將餌料塞滿在磚頭上的二個孔洞裡,然後將網慢慢沉到水裡,等那些蝦子來覓食。“扳蝦子”要等,要學會安靜才行。我就經常那樣坐在水岸邊,一待就是一個夜晚,有時困了,那時滿世界的蛙和蟋蟀的叫聲會慢慢與我迷迷糊糊的夢境連成一片。在山上,“打毛栗”走累了,也會停下來休息,這時耳邊除了好聽的鳥鳴和風拂過樹枝的聲響外,四周會呈現一片蒼翠的寂靜。現在想來,我對山水那種天然的親近感可能就源於當初那些聲響對我的持續浸潤。

山水對我的影響和改變也並非立竿見影,我也有過完全脫離山水的日子,過去那段經商經歷,確實將我“三觀”盡毀。輕狂、浮誇都不足以形容我當初的自以為是,只是後來的攀登,又讓我得以在高海拔極限環境的磨難中漸漸找回自我。尤其是那次珠峰遇險,恍若重生的經歷直接將我的攀登從對高度的探索變成了對自己內心的不斷反省。

後來,攀登不再是為了證明,而是為了發現的愉悅。我重新在山水中找到了山水,又在山水中找到自己,並因內心引起的震盪,催生出對這個星球的無限感恩之心。後來,我決心即便沒有能力去做地球的衛道士,起碼也要成為一名忠誠的山水侍奉者。而山水自若,如何把握,關係整個星球和人類命運走向,我們人類確實應該好好思考。也許,對於現在的人來說,只是小事,畢竟還遙遠,但對於我們子孫來說,則比天大。以至於後來,小於要我為《在高處遇見自己》起個副標題,幾乎沒有多想,我就在稿紙上打出:我的山水十年。

正因為如此,我將書的稿酬悉數捐出,與品格無關,卻能歸於自己對山水身份的一次再認同,是自然而然的一次流淌。

此外,《永無高處》發行期間另外兩件事的發生,也足以影響我今後人生的脈絡走向。一是關於我的好友楊春風。他是為本書寫序的中國民間最具攀登實力,即將完成對14座8000米級獨立雪山攀登的攀登者。他死了。他是在2013年6月23日攀登南迦帕爾巴特峰雪山過程中,被塔利班用手槍頂著腦門打死的。我們曾經連續三年一起攀登過雪山,他的死,對我造成的心理衝擊不小。我寫了《一本沒送出去的書》這篇文章,刊登在《南方人物週刊》2013年第22期上。在這篇文章裡,回憶了我們交往的點點滴滴,但我最想說清楚的是,我們為什麼要去攀登。最後,我寫下兩個心願:

是呀,我能做些什麼呢?我想了想,決定先做兩件事。一是寫篇悼念文章,二是自己買些春風為我作序的書,所有利潤全部捐給春風的家人。還有一件,是為自己做的,也是為了紀念:等兒子上了大學,我攀登的第三座8000米雪山,必是道吉拉裡。

道吉拉裡那次攀登,春風原本邀請了我,後來考慮到風險,還是放棄了。所以還是為了紀念,此次再版時,我將為春風寫的那篇文章也放在了書後。

二是關於山水青居。我一直想找到一個能樂山樂水的地方,那裡沒有冬夏,只有春秋,就像先哲孔子在《論語》裡描述過的理想生活狀態:

莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸。

陶淵明一直是我的精神導師,他在結束了13年仕宦生活後,回到家鄉的次年,在《歸園田居》最後一句裡寫出了他為什麼要這樣做的理由:

久在樊籠裡,複得返自然。

在人類棲居的地方,我覺得只有鄉村才最接近自然,而有山有水的鄉村,更是。2012年夏季我與兒子騎行318國道在拉薩分手後,來到了大理洱海邊的一座鄉村裡,一住就是六天。後來,終於在離古城不遠的一個叫著馬久邑的鄉村,找了一塊背山面海的地方,租了一塊地,又用大半年時間,建了一座小小的房子,取名山水青居。

這是一座以山水攝影為主題的客棧,我希望它能讓我過上一種寧靜、自在、自足、自由的生活。

陶淵明《歸園田居》的開頭一句是:

少無適俗韻,性本愛丘山。

當初五柳先生如果不是那麼摯愛丘山的話,他也決不會用整個後半生去堅守一種貧困,我想,那正是他心中的無價寶。我知道,我永遠做不到那樣,但我卻想在青居門前的洱海邊也種上五棵柳樹,這會讓我時常提醒自己:如果我有了一些錢,我一定會盡力幫助一些需要幫助的人,能彼此產生一點溫暖的愛意。

我的另外一個幸運是:在攀登和行走間,我用相機鏡頭記錄下了盡可能多的場景和故事。開始只是記錄,後來則是因為喜歡,現在則成為了一種期待。我想,如果能用攝影直接呈現山水的美好,讓更多的人去感動、思索並能重新認識、敬畏、感激我們這個星球就好了。我想,也許,這才是當下攝影最需要解決的課題。2013年歲末,當我與《中國攝影》編輯部主任陳奇軍老師談及這個話題時,便有了該期刊2014年第2期對我的一個專訪,這次也一併收集到本書裡。

我知道自己的卑微,但我不怯弱,我要一直積蓄力量,去堅持不可能實現的夢想,將生命走得更寬。山,我會一直爬。攝影,將是我的第二座珠峰。寫作,是苦難,也是我生命裡的桃花源。

關鍵是,我不能使自己的背影模糊不清。

“生命會自己找到出路。”是一種流動的狀態。

我愛流動。我以為只有山水的氣韻,能消解生命深處的苦楚。

青衣佐刀2014/3/27清晨於馬鞍山

目次

《在高處遇見自己》序 Ⅰ

推薦序一 楊鍵 Ⅶ

推薦序二 Stefen Chow Ⅷ

推薦序三 楊春風 Ⅹ

自序 Ⅺ

第一章 在珠峰灰色山脊上 1

第二章 攀登的夢 11

第三章 轉水 23

第四章 轉山 37

第五章 我的處女攀 55

第六章 第一座八千米 75

第七章 終於來了 99

第八章 大本營 107

第九章 上上下下 123

第十章 觸摸巔峰 143

第十一章 垂直350米生死空間 163

第十二章 活著真好 173

第十三章 夢之後 185

第十四章 雪的時代之白日夢 193

第十五章 2011年,那些忘不掉的畫面 235

青 藏 239

非 洲 267

菲 律 賓 279

附文

一本沒能送出去的書 284

跋

第二次攀登 294

致謝 296

推薦序一 楊鍵 Ⅶ

推薦序二 Stefen Chow Ⅷ

推薦序三 楊春風 Ⅹ

自序 Ⅺ

第一章 在珠峰灰色山脊上 1

第二章 攀登的夢 11

第三章 轉水 23

第四章 轉山 37

第五章 我的處女攀 55

第六章 第一座八千米 75

第七章 終於來了 99

第八章 大本營 107

第九章 上上下下 123

第十章 觸摸巔峰 143

第十一章 垂直350米生死空間 163

第十二章 活著真好 173

第十三章 夢之後 185

第十四章 雪的時代之白日夢 193

第十五章 2011年,那些忘不掉的畫面 235

青 藏 239

非 洲 267

菲 律 賓 279

附文

一本沒能送出去的書 284

跋

第二次攀登 294

致謝 296

主題書展

更多

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。