再享89折,單本省下36元

商品簡介

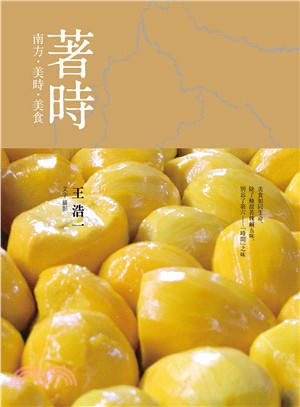

美食如同生命,除了酸甜苦辣鹹五味,別忘了第六——「時間」之味

★公視「浩克慢遊」主持人、府城一哥王浩一,最新南方食旅力作!

★最在地的食材觀察,第一手美食情報,絕對一試成主顧!

★劉克襄(自然生態作家)、蔡珠兒(飲食文化作家),掛保證推薦!

注重環保碳足跡的年代,「不時不食」是重要的觀念;

屬於土地最豐潤的滋味,「美時美食」是真正的享受。

苦瓜、愛玉、橄欖、芝麻、番茄、香蕉、蘿蔔……,除了在超市裡,你可曾親眼目睹它們生長的所在?看似完美作物的背後,究竟是順應,還是悖離自然?在追求食品安全的年代,真材實料令人陶醉,感恩奉獻令人動容。讓我們跟著府城一哥王浩一,深入濁水溪以南,隨著二十四節氣的腳步,在樸拙的食旅中,照見豐盛的「食悟」歷程,親口品嚐屬於土地最豐潤的滋味。

本書特色:

一、著時的節氣描繪

24節氣短詩 + 文化短介,快速掌握節氣氛圍

二、詳盡的食材履歷

鄉野地誌 + 旅人食曆,翻開書本就能親近大自然

三、嚴選的美食店鋪

好吃 + 美味,最內行的推薦,最道地的享受

深入濁水溪以南,尋找南方最「著時」的滋味:

雲林—苦瓜;

嘉義—愛玉;

台南—黑糖、橄欖、青梅、

龍眼蜜、蘆筍、綠竹筍、芒果、

白蓮霧、釋迦、桂圓、大白柚、

稻米、芝麻、番茄;

高雄—荔枝、香蕉、白玉蘿蔔;

屏東—蜜棗、紅藜、紅豆;

澎湖—花生、土魠魚,

樣樣令人十指(十趾)大動!

作者簡介

學的是數學,喜歡的是建築,醉心的是歷史,曾經從事國際貿易,現在也是工業設計人和品牌管理人。出生於南投,在嘉義讀國中、台北上高中、台南念大學,戲稱自己是島內小留學生。先在台北工作十多年,現定居台南。

熱愛穿梭在舊城的大街小巷,記錄各種人文歷史和生活典故。為台南城市作家、文史工作者、生活考古學家、輕歷史論述者。台南市政府珍貴老樹保護委員、文化創意產業發展諮詢委員、《美印台南》專欄作家。高雄醫學大學「經典文化領域」通識課客座講師。俠客行文創顧問公司董事長。

著有《當老樹在說話:那一年,他們在台南種下的樹》、《台南舊城魅力之旅》、《慢食府城》、《在廟口說書》、《黑瓦與老樹》、《漫遊府城:舊城老街裡的新靈魂 》、《英雄的頓挫學》、《英雄的大抉擇》、《英雄的十則潛智慧》、《人生的十堂英雄課》。並獲時報開卷2007年度好書美好生活獎、金鼎獎2009「最佳藝術生活類圖書獎」提名。

名人/編輯推薦

【推薦序】

九宮格之大台南主投

◎劉克襄(自然生態作家)

冬初時,公視「浩克慢遊」決定移師美濃和旗山。在美濃,有一主題係探訪白玉蘿蔔。此物產是浩一新書《著時:南方‧美時‧美食》中二十四篇力作之一。整本書按節氣擇物行筆,文章早已就緒,但他還想在付梓前藉著節目行腳,順便踏訪。多了這趟來去,說不定還能增潤一些內容,或者多添得一些農事見聞。

眾人在討論拍片地點時,側瞧他確實是好笑的。那種探究食材的熱情,獲得新知的歡愉,在在溢於言表。還有一嚐醃蘿蔔的美好想像,全展現在舉手頭足的聊天。我不免忖度,那時若反對,堅持換個地方,不去美濃了,或者,說什麼白玉蘿蔔的缺點,相信他一定會找個險阻的高點,順勢把我推落山谷。

當然不只蘿蔔了,愛玉亦然。他對此一阿里山盛產的在地物種大加推薦,彷彿台灣解熱涼品,唯此一物,餘皆等而下之。其愛用國貨之心,昭然若揭。我若說仙草也不差,他勢必不以為然,可能還會嘲笑半天。以後去台南,絕不會帶我去什麼隱藏版的小店,一個刈包或肉臊飯,便隨便打發了。

書裡面的食材按季節順時而出,或有大半,我陸續在慢遊中聽他描述過,因而見證了不少第一現場的紀錄。不同時日,南台灣有哪些物產,可以發展何種當令美食,他總會引經據典,試圖用不同角度推銷。一有空暇,便多回抵臨現場,悉心品嚐。

當大家稱讚他從CEO變成生活藝術家,其實他已悄然轉變身分,好像一九六○年代農業顧問,有時又有點像產銷包裝的文創工作者,那種難以界定的複合式身分。但光是一個府城,還是台南而已。不擴充台南的範圍,有些風物就無法綜觀比較。浩一因而有了濁水溪以南的視野和大旅行,擴及澎湖的物產。繼而再從其府城的生活觀點品頭論足,演繹一套農業節氣的食物說理。

今日細讀,也容我高調推薦,這是繼《慢食府城》後,我再度享受他台南式的小食盛宴。文壇貪吃鬼不少,多在北部穿巷鑽弄。南方都會小食之ㄔ亍,就以他為重。最有南台灣的豪邁,兼及飲食的細膩雅興。

「著時」之意,不只在順乎季節,更得突顯地方風采。本書不只以濁水溪做為分界,清楚歸納食材特性,那種以九宮格劃分的創意,若沒長時嫻熟或者自信,絕無法一格格娓娓道來。多樣物產的分布,透過九宮格地理環境的擺置,更見其豐饒和精采。

同樣地,它也讓我聯想到棒球九宮格。想要球球中的,難度甚高,職棒投手都不一定投得來。既然轉換身分,自許為農產推銷員,那更得親臨現場觀察,還要藉著長時對地方風土的了解,精準地描述其它物產的對照,宣揚其不凡。

浩一站在主場,再次展現他做為一巨投的風采。我在旁邊當啦啦隊,雖不是辣妹,仍見證他高檔的完封九宮格。

【推薦序】

南方有嘉物

◎ 蔡珠兒(作家)

穀雨,吃南化的龍眼蜜;小暑,喝新市的白蓮霧茶;立秋,吃歸仁的釋迦;冬至,吃西嶼的土魠魚;小雪,吃西港的芝麻……。打開這本書,嘉饌美物紛飛而出,光色四溢,香馥撲人,把我看傻了。天啊,這王浩一過的是什麼日子呀?真嫉妒,也真慚愧,這麼多好東西,我們都不知道哪。

就算知道的,經他一說,又傻了。原來文旦是這樣得名,原來紅豆在初冬收成,花生在處暑最盛,原來山蕉和田蕉大有分別,所以旗山與南投各有季令。

南方有嘉物,飽吸天地精華,肥滿熟成,應時當令,源源帶來美味與滋養,然則有佳妙食材,更須有識貨善嚐者,耗時費神去探覓。我們羨慕王浩一闊嘴吃四方,食福無限,但美食豈會從天而降,每天咕咚掉進他嘴裡?在色香百味的底面,是踏查尋訪的功夫,追根究柢,博問深思的精神,當然更是時間的沉積岩層。

而且王浩一不只講吃的,他視野廣闊,指點江山,用肉眼雷達全方位掃瞄,砌建出立體的南方風物圖。除了果品魚鮮,他更旁徵博引,兼及產地的風光、歷史、市集、老屋、人情,以及我最喜歡的老樹。

他淵博如文史家,熟稔如導覽員,熱情又如老友,拉著你穿花拂柳,直奔產地現場,慷慨介紹私房好康。跟著他來到樹下田間,我們看到嫩白鮮翠的採收實況,聞到烘焙熬煮的芳香,感到晨霧沁涼,烈陽炙燙,山海生機豐恣蓬勃。

因為有那麼多要說,也顧不得精勾細描了,此書原味原汁,文筆獷放潑灑,是一幅有氣味有溫度的4D節氣圖,也是二十四則風物詩。王浩一說自己是農產品促銷員,我覺得,他那種全知全能的觀點,事事雞婆,物物關心的熱情,更像土地公啊。

序

【自序】

我是農產品促銷員,也說故事

古神話裡,傳說有兩位姊妹,姊姊叫羲和,是太陽之神的母親,她駕馭著六龍牽拉的華車,三隻腳的烏鴉「金烏」太陽則乘坐在上面,每天在天上行走。屈原在《離騷》說:「吾令羲和弭節兮,望崦嵫而勿迫。」講得是日月旋轉,周而復始,比喻時光易逝。妹妹叫常羲,她是月亮的母親「月母」,生了十二個月亮女兒,這些月亮分別輪值一個朔望。常羲擔當著調和陰陽的重任,所以《山海經》稱她「女和月母」。

為何要調和陰陽?這是華夏曆法的特點,「陽曆」太陽的公轉造成春夏秋冬四季,那是寒暑冷熱的推移循環,所以「二十四節氣」是根據太陽的運行所制定的。至於 「陰曆」月相的晦朔弦望的變化十分明顯,可以據以「紀念日子」。這樣以節氣當是耕作作息準則,又以月亮運行制定人文月份,即是「陰陽合曆」。這樣你就明白了,古人為何農作物生長根據節氣,而節氣又根據太陽公轉了。

文獻古籍上有關二十四節氣這套曆法的發展,《左傳》春秋時期就有「二分二至」做日照變化觀測的記載。二十四節氣的訂立,是從觀察一年中太陽光竿影的長短變化開始,正午竿影最短的是夏至,最長的稱為冬至。之後才有四季的加入,立春、立夏、立秋、立冬合稱「四立」,「四立」與「二分二至」被喻為一年的「分至啟閉」,或稱為「八節」。之後,再衍生出全部的二十四節氣。

根據節氣的更迭,我這次要關注濁水溪以南,南台灣的這片土地在不同季節裡,有什麼作物收穫,也理理農作物有何故事?如果不是原生種,它又是何時被引進台灣?它的演變與進展又是如何?不同月份都有多種蔬果輪替在這片大地,滋養我們,我選了一些鄉鎮,也挑了一些蔬果,無法涵蓋所有,但是,你會同意台灣真是寶島!令人驚喜!

台語有「著時」一詞,發音簡潔易懂,國語卻顯得文學味重了些。著時,即當季自然生長熟成的食物,著時的食物分外甜美可口,反之不著時則病蟲害多生長不好,吃起來口感也不佳。

「正月蔥、二月韭、三月莧、四月蕹、五月匏、六月瓜、七月筍、八月芋、九芥藍、十芹菜、十一蒜、十二白」正是這樣的情況下誕生的俚語。對現代農業來說,那些透過人工的方法控制日照、氣溫,悖離季節所生產的農作物,若要追求跟自然長成的一樣完美,就意味著需要用更耗能的生產方式以及更高的生產成本才能做到。在注重環保碳足跡的年代,「不時不食」是重要的觀念。

台南至今仍有許多老廟,門板的彩繪分別春夏秋冬,四片門板各自繪有六個節氣,仕紳鄉民生活作息本著大自然的規律過著日子。我將南台灣的土地與海洋在不同月份,不同季節,注入傳統的節氣呼應先民的智慧,也重新爬梳傳統的文化。什麼時候吃最好?這是我們該重視的。

之前,寫了一些關於台南這座舊城的書本,忝得有美食作家、城市作家、生活考古學家的稱謂。之後改變寫作方向與內容,關於歷史英雄與《易經》哲理之間的連結,竟又被稱之「歷史評論作家」。其實,這些頭銜都比不上我想要的「農產品促銷員」稱謂。

關於富饒的台灣田野山丘,隨著節令變化,有許多美好的農作物,每次接觸這些蔬果,每次感動。這本書源於台南市政府文化局雙月刊《美印台南》,我的專欄走踏,屢次在台南田野遊訪,寫下心得,三年之中累積了一些紀錄。《著時》不僅增加了內容,也離開了台南,在濁水溪以南探視不同的鄉鎮。甚至藉著拍攝公視的深度旅遊「浩克慢遊」節目之便,走訪了台灣山巔水湄,書寫了更多四季輪替的農作物。

寫書,走了一處處鄉鎮,碰觸一個個作物,當我在爬梳台灣各種農產品之際,也是我在閱讀台灣這片土地的歷史,那是動人的農民長篇史詩。每到一個地方,我總喜歡研究她的舊地名,以為舊地名是了解當地歷史的一把鑰匙,可以明白前世今生,也容易推理當地作物的興衰。昔日高雄三寶:「旗山蕉、大樹鳳、美濃菸」,而今大樹以玉荷包荔枝為名,美濃的白玉蘿蔔早已取代菸草,而旗山香蕉 1974年後就開始慢慢衰退,甚至沒落了,農民開始改種芭樂、木瓜或是柳橙等水果。為何改種?發生什麼事?

大台南地區是我的主場,把地圖區分九宮格:橫的兩條線,北線是將軍溪,南線則是曾文溪,分成北中南三段。直的也是兩條線,分成左中右三塊:左邊的是濱海地區,土地偏鹹多沙多風,所以種植了牛蒡、蘆筍、胡蘿蔔、番茄、哈密瓜等等;中間的是肥沃的嘉南平原,所以多是稻田阡陌;右邊的屬新化丘陵山坡地,有咖啡樹、柑橘樹、龍眼樹、梅樹、芒果樹、錫蘭橄欖樹、綠竹、麻竹等等果樹園和竹林。至於,位於嘉南平原的麻豆種植文旦樹、大白柚則是歷史偶然。台南這九塊地理區域,有各自的身世。其他縣市想必也是如此,有自己的地理人文。

南台灣其他鄉鎮的農作物又有何故事?雲林、嘉義、屏東也是農業的大縣,這次我僅僅寫了一些代表。澎湖的花生滋味,我念念不忘,也把它放到書本裡。濁水溪以南,是我這次書寫走探的區域,未來希望能夠有更多的走訪,包含濁水之北,我是如此期許自己的。

認識四季更迭的農作物,橘黃綠紅,也細分了不同節氣的細膩變化,瓜果蔬菜,這些錦繡美麗,成了鄉野的顏色替換。1930年,世界人口達到20億,2011年,已經突破70億。今天,地球正以飛快的速度往80億大關前進。2014年,菲律賓宣布全國人口超過1億,成為第12個人口破億的國家,而越南也說他們的國家已經達到9000萬人口。從20億到70多億,這80多年來,地球沒有變大,但是已經多了50多億人口,她要養活更多人,她負荷得更嚴峻了!

怎麼辦?

於是,我們開始有了「假食物」、「人造食物」、「科技食物」,也有了基因改良和基因改造的食物。有個朋友十分傳神地向我解釋改良與改造的差別,他說基因改良像是「蝙蝠俠」,穿上特殊裝置的衣服,攜帶神奇武器,駕著萬能的交通工具,一個凡人就成了英雄;基因改造就像是「蜘蛛人」,人類的基因,因混入了蜘蛛的異種基因,開始可以飛天遁地,也成了英雄。經他這麼說明,我頓然了解為何「基因改造的農作物」仍然有諸多懷疑的問題。而我們就這樣被餵食基因改造的食物,沒有掙扎,也沒有懷疑。

人口爆炸,當「吃飽,是唯一的真理」的時代來臨,我們是應該憂慮「每天吃進肚子的是什麼?」那些翠綠豐碩、精美無瑕的蔬果是如何栽成的?遠渡重洋進口的鮮紅草莓、爽口蘆筍、剔透櫻桃、光滑蘋果等等豔美多汁的蔬果,為何當打開貨櫃之際,要穿戴化學防毒衣帽?科技在進步,物流在飛速,品質在精進……人們卻漸漸忘記土地的感覺,也忘記食物真正的味道,也無感四季跟蔬果的關係。於是,我們的飲食習慣被綁架了,只有在食安問題曝光了後,害怕恐懼、生氣憤怒,然後忘了,又回到昔日的慣性模式,香精色素、人工添加物、過度農藥、修飾性澱粉……直到下一波食安問題……。

都市人在超市推著購物車,第一區永遠是蔬果(讓消費者安心,然後大買第二區的魚肉,這是超市的心理學策略),消費者會丟幾樣青葉,幾顆水果進入車籃,但曾經思索現在是產季嗎?這是低碳運輸的蔬果嗎?偶爾放入幾包標示有機栽種的包裝物,就以為是為地球環保盡了點心,自我交待一些社會責任。他們忘了,每次來超市,架上的蔬果種類永遠一成不變。他們也不在乎,一年十二個月,都是那些標準葉菜、根菜,因為他們也忘了土地的四季風情,忘了寒暑溫熱。超市裡,偶爾出現芒果又消失了,偶爾出現竹筍又不見了。當然紐西蘭的奇異果比較有趣,加州來的香吉士比較營養,都市人介意的是維他命。

拍攝「浩克慢遊」,走了幾個小鎮的傳統市場,看到琳瑯滿目的農作物,認識的、陌生的、老派的、新品種的,也與小農多聊了些種植經驗,更加堅定地認為都市人要離開水泥森林,真的要多到田園鄉野走走,多嚐嚐當令蔬果的滋味。認識真食物,才能離開假食物。我們應該從接觸自己的土地開始,認識四季不同的蔬果,餐桌上的食物會開始不一樣,生活質感也會開始不一樣。至少你會知道什麼是假蜂蜜、假愛玉、假仙草、假花生油……握著一瓶由45萬粒芝麻煉製的麻油,你會感動!含著一口手工幸福黑糖,你會陶醉!

著時,不僅是美食,也是環保。不僅是經濟,也是文化,更是生活!不同節氣、不同鄉野、不同蔬果,我們開始進行不一樣的食材之旅,也聽我說說食材的故事吧!

目次

【推薦序】九宮格之大台南主投 劉克襄

【推薦序】南方有嘉物 蔡珠兒

【自序】 我是農產品促銷員,也說故事

卷一 之春

【立春】在高樹,冬陽中蜜棗清香多汁

【雨水】在關山,大口孔明鼎熬著黑糖汁

【驚蟄】在新化,青綠橄欖微苦帶美甜

【春分】在三地門,穀類紅寶石紅藜閃光

【清明】在楠西,清明是醃漬青梅好季節

【穀雨】在南化,四月龍眼蜜正是濃郁

卷二 之夏

【立夏】在將軍,鮮食初夏的陽光蘆筍

【小滿】在大樹,端午荔枝紅了貴妃笑

【芒種】在關廟,夏雨過後綠竹筍冒尖

【夏至】在玉井,金芒果的滋味期待中

【小暑】在新市,以白蓮霧葉烘焙成茶

【大暑】在崙背,苦瓜如玉也千眄萬睞

卷三 之秋

【立秋】在歸仁,初秋釋迦果起蜜甜風

【處暑】在澎湖,花生如金璀璨迷人香

【白露】在東山,有人用古法烘焙桂圓

【秋分】在旗山,香蕉遍野串串是黃金

【寒露】在阿里山,山上愛玉子賽黃金

【霜降】在麻豆,霜降深秋大白柚獨霸

卷四 之冬

【立冬】在菁寮,稻田綠波春浪滿前陂

【小雪】在西港,秋後芝麻田散逸甜香

【大雪】在美濃,白玉蘿蔔飛起清閒風

【冬至】在西嶼,多脂腴嫩的土魠魚來了

【小寒】在萬丹,綠平原紅豆粒粒飽滿

【大寒】在鹽水,大朱小朱番茄落玉盤

書摘/試閱

【內文節選一】(選自「卷一 之春」)

【雨水】

說天街的初春小雨勝過皇都的煙柳

韓愈,你字退之,我字湛之

水色是我繼承的衣缽,如昨夜的溢酒

你夢見長安,我則等待楊柳風

過年前,官署有「封印」儀式,然後吃喝一頓,到這時要「開印」了。農曆正月十九、二十、二十一,這三日之內,由欽天監選擇吉日時,先行知照,朝服行禮。開印之後,代表年假結束要照常辦事了,古代官員的春假將近一個月。幾天後,正月二十五日,又有一個「填倉」活動,糧商米販致祭倉神,鞭炮最盛。尋常百姓則是烹治飲食以勞家人,這樣也算是「填倉」的一種——填肚子裡的胃倉。倉神,管糧倉的神明,民間傳說此神就是韓信,俗稱韓王爺。主神身穿龍袍戴王盔,雍容華貴,前有四位配神,一老者、二壯者,據稱是掌管升斗之神;第四位面目猙獰者,稱之大耗星君,專管糧倉裡的耗子(老鼠)。

雨水時節,要防治「倒春寒」。這是因為初春的降雨會引起氣溫的驟然下降,這種溫差大的氣候,對老年人和小孩的身體健康威脅較大。五行中肝屬木,味為酸;脾屬土,味為甘,木勝土。所以,春季飲食應少吃酸味,多吃甜味,以養脾臟之氣。多吃甜點,這真是好福音。這個節氣「調養脾胃」,脾胃是「此時後天之本」,確實值得費心調節。

在關山,大口孔明鼎熬著黑糖汁

從初冬到春寒料峭,是台灣甘蔗收成的季節。

如果你是喜歡啃甘蔗的人,十月、十一月是最脆口又鮮甜的季節,過了這個季節,甘蔗開始「硬身」,易傷牙齒,不宜咬食;甜度也上升,進入「過甜」,膩舌。但是適合製糖的甘蔗品種開始收割,說收割不夠精準,應該說「砍伐」,或是台語的「撤」,力度更對。製糖,是台灣超過三百七十年的元老產業,從荷據時期開始,經過明鄭、清領,到了日治時期進入株式會社規模,產量、產值與品質,台灣糖業開始蛻變,站在世界浪頭上,引領風騷。

五十年前,人工成本不利國際競爭,製糖產業開始走下坡,最後熄燈,鍋爐停擺。近年,一些廢棄停車的糖廠,轉型為文化園區。總爺糖廠、蕭壟糖廠成了台南市文化局經營有成的文化園區;高雄橋頭糖廠成了台灣糖業博物館和藝術村,裡面還有雨豆劇場;台南仁德糖廠則成了十鼓文化村。糖廠內砂糖倉庫間的祕道,是通往糖蜜槽必經步道,故命名為「夢糖蜜道」,在偌大的機房裡穿梭,全然停機的大大小小機械森林,祕道內有株血桐巧生於其中,與蜜道共同形成「一線天」的瑰趣奇景。走在上上下下的通道,像極了在大友克洋動畫《蒸氣男孩》裡的場景。台灣這些「安息糖廠」已如蝴蝶般,轉身中。

然而,就在這些現代化十足的糖廠靜歇下來之際,同個時間,傳統手工黑糖產業正在「文藝復興」,由於懷古美食和新飲食觀念的萌發,台南山上區與南化區的關山兩地,手工古老黑糖,重新開爐飄香。春節前後,這些地方的空氣都飄漫著甜甜的糖香,黑糖季開始了。關山眾多糖莊,形成聚落,是目前台灣傳統手工黑糖生產規模最齊全的地方,他們的廠房內有著多隻大口「孔明鼎」及大鍋灶。鍋灶使用的龍眼樹等硬木當燃料,火力十足,半年前糖莊就要先備好木材,等待冬風來臨,甘蔗成熟時。

關山村,行政區隸屬台南市南化區,地處偏遠,位於台南市南化水庫上游。糖莊主人以一種略帶驕傲的口吻說:我們這裡離最近的便利超商有三十公里之遠。南化區在台南市正東,為三十七個行政區面積最大者,地形以山區為主,平原較少,有兩座水庫:南化水庫與鏡面水庫。關山村現在改稱之關山里,位於水庫上游,山明水秀,幅員甚大,面積超越過去台南舊城(安平區、中西區、東區、南區、北區)五區總和,但是人口只有800人不到。可溯溪健行及觀賞螢火蟲的關山,正是今天台灣黑糖生產重鎮。

關於台南小吃美食,外地人都納悶:好吃,但為何口味偏甜?答案有幾個,靠山吃山,產糖吃甜是其一。我們來爬梳甘蔗與蔗糖的歷史。

台南是台灣最早栽種甘蔗的地方,也是製糖起源之地,早在鄭成功來台之前,荷蘭人發現台南與爪哇島天然條件相似,於是大力推廣種植甘蔗,因為蔗農人力不足,委任當時擔任翻譯的鄭芝龍回到故鄉漳州招募人力。當時的背景是明朝時代,人民出國有三年限制,所以鄭芝龍的人立仲介廣告標語「一人三年三兩,三人成行送一頭牛」,從此台灣引進了水牛,也開創了需要大量人力的製糖業。當時所煎熬的糖,就是現在的「黑糖」(Dark Brown Sugar),含有高礦物質及維他命,是有些殘留雜質的有機糖。

台南這種手工黑糖做法,基本上,是沿襲1400年前的盛唐古法。那是唐太宗的時代,玄奘正在印度學佛、取經。因為玄奘太優秀了,「摩揭陀國」派使者到長安覲見唐太宗,唐太宗也派人回訪摩揭陀國,兩國交往密切,使者學會印度的煎熬黑糖工法,傳回大唐。在當時,中國不會製作蔗糖,飲食中的甜物是「飴」——麥芽糖——那是用麥苗混入大量穀芽,隔夜發酵,去渣後熬煮而成的糖膠。唐後,這種滷製蔗糖古法一路傳承了一千四百年,我們的先民近四百年前將此引進台南,從此煙火相傳。

然而,甘蔗的歷史?甘蔗非中國原生種,它又是來自哪裡?何時?古人到了唐太宗時期才學會煉製蔗糖?之前甘蔗做何用?已有研究指出,甘蔗的原產地在中南半島至印度一帶,何時引進中國並不清楚,根據文獻的說明:「柘,藷蔗也。……取藷蔗之汁,以為漿飲也。」就是說在戰國末期的楚國,楚人喝甘蔗汁,稱之「柘漿」。楚在江南,甘蔗原產於熱帶,在亞熱帶也可栽植。一樣是亞熱帶的台灣,已知是荷據時期引進甘蔗植栽。屬於哪些品種?從荷據之後到光緒年間,大約三百多年粗放栽培的品種有竹蔗、紅甘蔗、蚋蔗、紅蚋蔗、竹蚋蔗等。其實,它們產糖率不高,約每公頃產蔗量只有2至3萬公斤左右。

一直到了1896年,日治時期的第二年,由夏威夷引進玫瑰竹蔗及來漢納兩種試種,結果產糖率是兩倍,1901年開始在台南、台中、宜蘭與台東廣植。之後又引進爪哇品種,幾年後結果出來:玫瑰竹蔗一枝獨秀,占台灣90%栽培面積。五十年日治期間,持續引進甘蔗品種改良與雜交。1932年,更積極地在台南市郊竹篙厝創建「台灣總督府糖業試驗所」(今天的台南市南區生產路68號,當年好看的歷史建築仍在,已列為古蹟,現為台糖總管理處,可進入參觀),以利統一糖業方面的研究試驗所。這個單位由台灣總督府直接監督,也讓台灣的蔗糖產業推向新顛峰。光復後,台糖繼續前進,更創高峰。

日治時期,糖是專賣物資,南台灣大片甘蔗田主要都是透過糖廠系統生產,機械化的大產量,蔗糖更加精緻與潔白,也變得便宜。手工黑糖不敵市場競爭,消費者心理上也覺得精糖比較時髦,黑糖太老土,於是它悄悄式微了。這百年來,我們改吃漂亮的精糖,但不知精糖中已流失了許多「好營養素」。直到近年營養報告被普遍解釋,人們開始理解過度加工不是好事。

近些年來,許多人去琉球旅行,買很貴的手工「沖繩黑糖」回來,我們也重新津津有味地品食黑糖醇濃的迷人口感與豐富營養。所以,手工「黑糖復興運動」在台南山上區與南化關山展開了,而且品質不錯,日本商人聞香而來,買了這些「初糖」運回琉球,加工,再以「沖繩黑糖」品牌包裝,然後,我們旅行琉球時,傻傻地買回自己的台灣糖。想想琉球種沒幾株甘蔗,哪來那麼多糖賣給觀光客?台灣加油,我們也開始把自己的黑糖品牌化,它成了糖農的「黑金」,也成了我們的驕傲。

台南東邊靠山,早在日治時期之前就是甘蔗產區,清領時期通常都在甘蔗園旁以竹木搭建「糖廍」,屋頂及四周覆蓋甘蔗葉或稻草,外觀成鐘型狀。糖廍內兩個主要的設備,一是鍋灶,通常使用大口徑的「孔明鼎」熬煮糖汁,以木柴為燃料。二是榨蔗汁用的轆車,早期用堅硬的木頭或石頭雕鑿而成,由牛隻拉著石轆車,不停地環走,產生動力壓榨甘蔗汁。這是那個年代的畫面。

近年新化區的關山里、山上區開始推廣手工黑糖社區產業,以自然農法栽種的甘蔗為原料,確保甘蔗的品質。甘蔗的產期是冬季,熟成後,砍株、榨汁、過濾,再以木柴慢火熬煮逼出水分,一些講究的糖莊依循古法,完全使用龍眼樹及其他硬質木頭當柴火。

冬陽不寒,山風和暢,黑糖季節到了,我約了個賣黑糖的朋友帶路,一起上山探查。途中,自忖終於要目睹實際熬煮黑糖畫面(我已關注這個產業多年),些許興奮。從市區出發一路向東,到了玉井區走台20線(南橫公路)往甲仙方向開,穿過南化隧道後約1.5公里左轉,進入現179產業道路,繼續開20公里即到瑞峰國小……市郊,田野,丘陵,蜿蜒山區,最後所看到的多是芒果樹與麻竹。

行車時間之久超出我的想像,可是當下了車,林間溪畔滿滿黑糖幸福香氣撲鼻而來,洋溢,深呼吸,還沒看到熬糖現場,內心已經狂呼,光是這個空氣,太值得了。我立刻衝到那幾鍋大大孔明鼎前,偌大的鐵鍋正滾動翻攪沸騰的黑糖漿,動感的深褐色,像是岩漿般濃稠地不停冒出大泡泡,此起彼落,白煙騰騰,香氣襲人。我的相機沒有停止過,一直狂拍,血脈賁張。這是我的黑糖初體驗的心情寫照,太太精采了。

好了,我終於冷靜,可以採訪了。關於製糖,從手工採收甘蔗、榨甘蔗、兩道過濾工序、四道熬煮過程到蔗漿出現開花現象,色澤十分漂亮迷人,之後再撈起、攪拌及冷卻。從甘蔗種植、木料挑選、火候控制到判斷製糖是否成功,全憑師傅多年經驗,整個煉製過程,一忙起來常常做到半夜,我們一口口吃得健康愜意,其實全是他們費力的成果。

過程中要不停地以杓棍攪拌鍋底,避免黏鍋燒焦。從甘蔗汁到結晶成形,大約需要五、六小時,甚至更久。直到熬煮的糖槳,稠度火侯到達時,師傅立即用大杓子將濃稠糖槳舀到處理檯上的大鐵盤,以自然風冷卻結晶。冷卻過程中,要手持推桿工具,不停攪拌糖槳散氣,使其冷卻均勻,也內含空氣使其鬆弛,不至堅硬過度。隨著熱氣的蒸散,滾熱糖槳很快地結晶成黑糖。此時暖熱的黑糖,持續發出濃郁誘人的焦蔗香味,廠間空氣依然充滿了幸福的甜味。過去先民熬製黑糖不加石灰,日治時期才開始加入石灰幫助凝固,而今關山製作的黑糖回歸不加石灰,所以,冷卻結晶後,必須再曬一至三天的太陽,讓它完全乾燥,陽光下黑糖呈現亮黃色,好看的蜜褐色澤,這是台南手工黑糖最大的特色。

北風中,同時間,台南的善化糖廠、雲林的虎尾糖廠,台灣唯二依然生產蔗糖的老糖廠,鍋爐也啟動了。基本上他們是冬至開工,隔年約是春分前後,停車,關廠。2014年初春,公視「浩克慢遊」節目第一輯從虎尾開拍,就是趕在虎尾糖廠春天停機前拍攝。清晨六點,一行人進入廠區,小鎮的天空尚未蘇醒,大煙囪的濃濃白煙卻持續忙碌著。我在《公視之友》月刊上寫了一篇〈這趟旅行,就從虎尾糖廠開始吧!〉,最後兩段:

原名稱之「五間厝庄」的虎尾,這次的旅行,我們沒有深入虎尾合同廳舍、郡役守官邸等日治時期的官建築,去端視現代的新文創空間。執意地,我們主要深訪這座「台灣產量第一」糖廠……清晨六點,已經抵達廠房外鐵軌列然有序的機房前,等待第一班的五分車馳往蔗田,晨曦初亮,薄霧未散,寒風中的等待成了這次旅行的開始。望著高聳冒氣的大煙囪,把相機長鏡頭拉往灰白的天色,和飄動的白煙,拍下一種旅人才能體驗的生命場景。

旅行的情緒鼓動了,就在掛滿五十貫車斗長的黃色車頭與鳴笛中,隆隆不絕的車體震動聲中,兩位「資深文青」的深度旅行顯得虛幻,卻又如此真實。這次的虎尾之旅,我們用腳踏車追逐五分車,也追逐我們已經逝去的童年……

看著虎尾糖廠的大煙囪,我憶起了關山黑糖之旅,那個離最近的便利超商有三十公里的山野,兩個地方的空氣甜味不同,虎尾是清甜雅韻,關山是濃郁生猛,虎尾是機器轟然,關山卻是山風颯颯。關於糖,我的行囊多了糖廠與糖莊的甜味。

最後,說說黑糖美食吧!

糖莊也會製作加入老薑的黑糖,以關山當地生產的老薑為材料,榨成薑汁後加入糖漿同步熬煮而成,濃郁薑香,味道微辣,在寒風中含入口中,心頭會隱隱發熱。純吃黑糖的美味之外,台南的美食有黑糖粿點心,那是地瓜粉加入大量黑糖,一邊沖入沸水一邊攪拌,最後呈現半透明軟嫩帶有彈性的純味糕點,熱氣騰騰中,散發濃郁香醇的幸福味。等涼了,也可製成黑糖粿冰,置上軟嫩黑糖粿,鋪上滿滿沁涼碎冰,再淋上濃稠黑糖漿,即可享受一季夏風。

【旅食情報】

赤崁糖.手工黑糖

遵傳統古法以龍眼木灶火,孔明鼎蔗汁直煉,無添加物野味抽糖蜜,味真香腴。

台南市中西區永福路二段178號(近祀典武廟)

06-223-0209

修安冰店.黑糖粉粿冰

地瓜粉當基底,調入古韻的黑糖水,兩者混攪同時底部生火加溫,黑糖粿更顯晶瑩剔透。

台南市中西區國華街三段157號

06-226-1069

保安市場阿華粿鋪.雙粿潤、黑糖粿

台南古早粿的名店。「雙粿潤」是非常特殊精采的傳統小食,而且好吃。粿的基底食材是糯米,中間有幾個不同甜餡層次,有花生加芝麻的,有龍眼乾泥的,不會太甜,少量的白砂糖和濃郁的黑糖混搭,其中龍眼乾的甜味和黑糖香氣非常彰顯。

台南市中西區大勇街51號(保安市場二樓2210攤位)

0918-804-285

大道包子.花捲、紅豆包、肉包、黑糖饅頭

台灣各地的舊眷村附近總有私房版的饅頭包子店家。下午三點半出爐,包子和饅頭好吃。

台南市北區北門路二段312號(南二中後面舊眷村)

06-251-3570

舊來發餅鋪.黑糖香餅、黑糖年糕(春節限季)

台南知名百年餅鋪。年糕有三種口味,仍然以傳統柴燒磚灶炊蒸,味道香濃口感豐腴。

台南市北區民自強街15號(開基天后宮正對面)

06-225-8663

窩在家手創烘焙.黑糖煉乳土司、巨峰葡萄麵包

釀過的新鮮巨峰葡萄,連皮帶籽,麵團發酵到出爐近三十小時,碩大沉甸甸的,有黑糖香。

台南市東區崇學路186-1號

06-268-9000

【內文節選二】(選自「卷四 之冬」)

【小雪】

風停,月沒,樅林像是一夜白了頭

山野的呼吸只剩小屋青烟一縷

藕汀詩人走過籬邊野菊,笑說何妨大膽入庖廚

我卻擔擱了心情,在南山

美麗的季節。「小雪」是反映天氣現象的節氣,台灣是南國,不要說下雪,氣候形式上說是「深秋」有時是貼切的。當然我們理解北國此時已經偶有雪花,如果落地後立刻融化,氣象名詞是「濕雪」,如果下雪也夾著雨絲,稱之「雨夾雪」,有時降下像米粒大小的白色冰粒,稱為「米雪」,這些名詞都是亞熱帶台灣的浪漫名詞。但是,我們都能懂「荷盡已無擎天蓋,菊殘猶有傲霜枝」,古人此時生活節奏已經緩了下來,賞雪,成了老小的閒情雅致,北方人喜歡出去冬獵、腌臘肉;南方人則開始忙著榨蔗汁製糖、吃粢粑。

粢粑,是客家人的傳統美食稱謂,這個味就是閩南人的「麻糬」。粢粑是客家親友團聚時的食品,製作過程又合眾人之力,早起床,先蒸熟糯米,倒進石臼,眾人輪流用石臼杵樁打糯米,並不斷翻轉糯米,令溫熱的糯米受力均勻,直到它變得綿密軟嫩而黏稠的糯米糰。如果是紅豆粢粑更好,外皮彈性豐富,其餡飽滿充實,顆粒分明,光鮮秀麗。其實,這個節氣吃糯米美食也是閩南的習俗,我年幼時,也多有麻糬可吃,用筷子捅著一團白潤的麻糬,再用力沾附著花生糖粉。

在西港,秋後芝麻田散逸甜香

我喜歡立秋後,路過台南安定、西港區,那裡有一畝畝的芝麻田,小白花在鋸緣綠葉簇擁下,賣力地綻放。風中,高度在胸前的芝麻株便如波浪般起伏,沙沙聲響中帶有淡淡的蜜香,是輕柔雅致的那一種若隱若現花味。我的車上經常擺有長鏡頭單眼相機,停車,駐足,站在田埂按著快門,這是我的幸福時光。

這些挺立的芝麻株,荀子在〈勸學篇〉說:「蓬生麻中,不扶而直。」看似嬌嫩的草本卻是個個直立不歪,難怪荀子意有所指,也讓我們多了解了它的生長特性。

芝麻,最早稱之胡麻,種子含油量高達六十一%,所以稱之油麻、脂麻,也因有了諧音「芝麻」,自古就是著名食油和美食佳肴。胡麻、胡瓜(黃瓜)、胡豆(蠶豆)、胡椒、胡蒜(大蒜)、胡桃(核桃)、胡荽(香菜)等等,這些「胡菜」,都是漢朝時張騫、班超出使西域,促進漢族與中亞少數民族的交往,將這些西域的烹飪食材陸續引進中原地區。精準地說,張騫自大宛帶回的芝麻,從此常常出現在我們的餐桌上。

至於芝麻何時引進?似乎難以考證。但台灣種植芝麻最早可追溯到隋代,按《隋書》裡的〈琉球傳〉載稱:「琉球國在海中……土宜稻、梁、禾、菽、麻、赤豆、胡黑豆等。」根據此文,可推知應該是台灣先住民、原住民種植五穀、雜糧,並有種植芝麻的事實。

根據清乾隆中葉《海東記札》的載稱,台灣北路的物產,有「黃豆、黑豆、赤豆、綠豆、黃粱、胡麻之屬,北路廣種之;種同中土……」所謂「種同中土」,就是說台灣在三、四百年前種植芝麻與大陸同種類,且北路地區種植已是普遍。所謂「北路」指的是離開府城小北門後,包含安定、西港、諸羅、彰化一路往北的地區。那個年代,西拉雅族生產芝麻數量相當多,收成後,再由漢人郊商收購,西渡賣到福建。直到乾隆時期,這片土地,許多原住民依然種植這種高經濟價值作物。

我前往西港,去理得這片土地的故事。西港區在明鄭時期是台江內海的內港,當時稱之「港仔」。因在「直加弄港」(今安定區)之西,乃俗稱「西港仔」,為清領時期台江內海的北岸汊港(水流歧出之處)。因西港是汊港,也是位於「後營」之西,故稱「西港」。道光十五年(一三五),正式設為「西港仔堡」。道光年間之後,台江內海陸化,從此西港區不再濱海。一九二○年此地行政區改制稱之「西港庄」。

今天西港地區大約四百公頃的芝麻栽培地,品質優良,常常供不應求,種植面積也逐年增加。所種植的主要是「黑芝麻」。黑,是種皮,除了黑,芝麻還有白色、黃色、茶色等品種,然而黑芝麻的鈣、鐵含量遠高於白芝麻,也含有較多的粗纖維。麻油雞是最耳熟能詳的補品,這也和麻油中的亞麻油酸有關,它能幫助產婦坐月子。當然,麻油雞這種高熱量、高蛋白質的食物,也能幫助婦女產後的恢復。事實上,一般麻油雞即是使用「黑芝麻油」烹煮,這也是西港地區等的生產主力,此芝麻品種稱之「台南一號」。

黒芝麻榨油,白芝麻則多用來製作芝麻醬。

麻油營養極其豐富,明代的《本草綱目》中記載著芝麻味甘、性平,是屬於強壯滋養藥物,而且能補中益氣、滋養五臟、強健筋骨、潤滑腸胃。「一年身面光澤,兩年白髮返黑,三年齒落更生」,總結「久服芝麻可以明眼、身輕、不老」,厲害吧。

每年九月中旬,西港地區開始播下芝麻種籽,到了十月底長高至腰間,開滿小白花,花形如同風鈴,秋風中帶有清香的蜜甜便瀰漫田間,有些蜂農便將蜂箱遷移至綠意盎然的田中,蒐取特有的清新花蜜,採集製成「芝麻花蜜」,顏色比龍眼花蜜淺淡多了,色澤呈現澄黃雅金,味道也不像龍眼花蜜的濃郁野烈,而是優雅、內斂的香氣,我是這麼形容我所喜歡的芝麻花蜜。

到了十一月底,當胡麻植株莖葉轉為黃色,逐漸由下往上開始落葉,蒴果轉黃,中下部蒴果內種子,已由乳白色轉為黑色或其品種之種皮顏色時,即可收穫。每個蒴果莢中約有六十到八十粒左右種籽。這時,從播種開始至今約滿一百天了,開始採收,農家將割下的植株綁成束,豎立在田間,使其受到初冬日照,任它風吹日曬,幾天後完全曬乾,在地上鋪上大張白布,然後開始敲打植株,讓黑芝麻籽從碎裂的蒴果莢中掉出,再經過篩檢過程,收集,準備送往榨油場。

台南種植芝麻其來已久,許多農家已經傳承超過百年,品質也是台灣最著。二○一三年,台灣種植芝麻面積有八三一公頃,台南占七○九公頃,約八十五%。其中西港有四○○公頃,善化有二三○公頃。台灣全部產量約六二○公噸,台南占五五三公噸,近總產量九十%。台南以西港區、善化區、安定區為主要芝麻產地。芝麻,將來有許多增植的可能,每年十一月,台南這三區都會聯合舉辦「芝麻產業文化季」,行銷台南芝麻,建立品牌,也抗衡彰化、雲林、嘉義等近來的積極發展。

西港、善化、安定有多家製油工廠。之前幾年,曾去電西港農會洽商安排前往採訪,不是沒有開爐,要不就是自己時間兜不起來,錯過了幾季。去年冬天,一個念頭,憑直覺前往,拿著相機,逕自探訪西港農會所設置的麻油工廠,問路幾次,找到了地方。還未入門,「整個煉油廠香郁氣濃」襲來,我興奮著但是屏息,像是看見獵物的獵人,躍然但謹慎。入門,向廠長表明來意,他善意地歡迎,親自導覽,我才鬆了口氣。先參觀倉庫整袋整袋的芝麻籽,開袋,廠長用手掌撈起滿滿的黑芝麻,我拍了照,也要求讓我試試,攤掌撈起細細黝黑的小小芝麻籽,體驗它們在掌心滑落的感覺,我感動。

第一道工序:焙炒,以「火候高低溫」決定了製造的是黑麻油還是清麻油,如果高溫焙炒則是濃郁的深色麻油,多是用來燉煮補氣補身的料理;低溫者所製作的為清麻油,香氣清雅,油香悠揚,烹調之際用於「調味」居多,像是簡單的蛋花湯煮好,在湯面上幾滴香油,可使湯頭更加有韻有味。突然想起來了,上次在恭仔意麵,點了一碗豬肝湯,湯面上漂著的正是這個,香幽而味提。

當粒粒芝麻烘焙熟透了,接著再研磨成粉狀,等到降至常溫,接著是以水蒸氣悶透約兩分鐘,熱騰騰的芝麻粉倒入圓餅狀的模型,押出塑成一張張油餅。芝麻餅直徑約50公分,厚7公分左右,外緣是鐵圈固定。工作人員捧著它,讓我拍照,沉甸甸的感覺,應該不輕,心想也讓我試試整個芝麻餅沉重的分量吧,但終究沒有開口要求。

反覆製作大量的油餅,再將這些油餅像是一本本書冊,排列書架,這裡指的是榨油架上油餅整齊垂直立好。最後,緩緩增加機器迫力,以榨出深琥珀色的香郁麻油,這時機台溝槽有油液被榨出,垂滴成流,涓涓集中流入溝槽,再注入油桶。桶內濃稠而深遂的麻油,映著窗外的亮光,油面不時晃動,光影隨著耀動,好看極了。匯集一桶,然後定量入瓶,即成。我持著剛剛裝瓶的油品,看到芝麻小苗,茁壯開花,熟成取籽,焙蒸榨取,每滴都是大地的恩寵。

近年因為國內大品牌的假食用油沸沸揚揚,大家開始注意產地限定的純粹,也珍惜「天然」的可貴。台灣一年食用芝麻約三萬兩千噸,但國產芝麻最多僅占八百公噸,不足的部分多是泰國、緬甸、越南進口,進口的價錢雖比台灣產價錢便宜,但近年國際價格也逐漸上漲。國產的芝麻價格相對偏高,但新鮮無虞,不用擔心久放而產生黃麴毒素的問題。

觀念的改變這是好事,台南的麻油也因此驟然吸引了許多尊敬與追逐的眼光,大為搶手,當然價格也上漲了。一些企業也開始採用「契作」與芝麻農合作,舉例來說,善化區近年在種植面積上,努力增植,善化農會加強與農民契作,保價收購,二○一三年契作面積六十公頃,二○一四年則增為二○○公頃。許多農會也開始跟進。

立冬,許多台南人家多會烹煮麻油雞,與節令相呼應。我稱之「吃冬」。

講到麻油雞,想起兩年前一則舊事,一次我擔任台南一中科學班的口試甄選委員,面試的對象是台南應屆國中畢業生,成績都非常優秀的孩子,我的工作是要在他們當中挑出具獨立思考,懂得生活又能面對壓力,對未來科學研究有潛力——最好不是媽寶——我總是輕柔地先問,會燒開水嗎?這是什麼問題?這些孩子都愣了一下,他們在學校都有口試題庫模擬,自我介紹也都反覆練過。會進廚房幫忙嗎?我企圖瓦解他們緊繃的備戰意志,未料,十五位孩子之中,訝然有七位沒有燒過開水,然而,更多的人無法用文學形容當水煮沸了時,水面翻攪滾動的樣子。其中有一位學生,我卻印象深刻,我問,他答,話題漸漸深入廚房烹調細節,最後,我追問他自己有拿手的料理?麻油雞!

他節奏有序地敘述如何選取新鮮的雞肉,如何將老薑片爆香,雞塊要先汆過去腥,米酒如何如何——他說得流暢自然,我聽得滋味盡興。真好,這樣的學生未來一定會嚴謹科學實驗,也會是「好好過日子」的人,為他開心,我給了高分。麻油雞裡有加糖嗎?有!他靦腆地笑了。

說完麻油雞,我呢?今年,第一道寒流來臨,北風南下,灰雲蔽天,除了裹上重外套外,我總得空,前往中正路舊沙卡里巴市場,裡面的鱔魚意麵老店,有一道麻油鱔魚麵線,是我的私房美食,大火快炒而彈牙的鱔魚切段,濃郁麻油香的湯頭,頗有飽足感又俱嚼感的麵線,寒風中,就是這一味「著時」。

爾後,當你收到一瓶友人贈送的台南新榨的香醇麻油,不要再輕視這麼「聳」的農家作物,理解了油品食安問題,也應該心存感激大地神奇的藴育與農民的辛勞。朋友所贈的,是一瓶珍貴,而且有土地好感情的禮物!

一瓶五○○毫升的麻油,需要四十五萬粒的芝麻種籽煉製而成,請珍惜!

【旅食情報】

林百貨四樓林咖啡.西港農會所製「阿嬤的胡麻面霜」、麻油達

類似面速利達姆的「麻油達」,天然胡麻保養化妝品系列的暢銷品,保留較多麻油原味。

台南市中西區忠義路及中正路的交叉口

06-221-6836

穀倉餐廳(屬於社會褔利團體非營利單位).胡麻特色料理

麻油雞,以西港盛產的純麻油烹煮,乾湯兩吃麻油雞鍋是店家第一名。

緊鄰穀倉餐廳旁,西港農會煉製麻油的「麻油間仔」,紅磚牆上的名牌是用黑芝麻做成。

台南市西港區營西里1號

06-795-6700

善化區農會.芝麻霜淇淋

善化農會以在地生產的芝麻粉搭配台南鮮奶,不添加高熱量奶油降低熱量,一樣濃郁。

台南市善化區中山路242號

06-583-6111

懷舊小棧.杏仁豆腐淋上芝麻醬

台南杏仁豆腐名店 。有鮮奶豆腐、杏仁豆腐,淋上招牌芝麻醬,彼此味道相互彰益。

台南市中西區五妃街206號

06-215-8157

克林食品店.溏心芝麻包、八寶肉包、麻辣臭包子

六十年老店。「克林台包」是系列商品。溏心芝麻包的全素內餡,黑糖不過甜,香氣十足。

地址:台南市中西區府前路一段218號(孔子廟斜對面)

電話:(06)222-2257

依蕾特布丁.芝麻奶酪

台南布丁名店。布丁綿密感十足。系列奶酪之中,芝麻味另有驚喜的濃郁香氣。

台南市安平區安平路422號

06-226-0919

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。

![漂鳥集[中英雙語版]](https://cdnec.sanmin.com.tw/product_images/957/957146403.jpg)