再享89折,單本省下88元

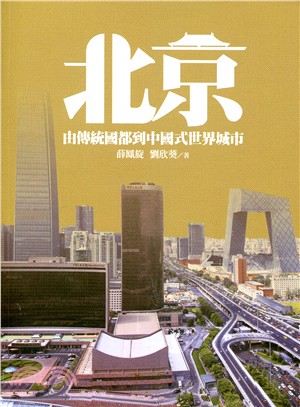

商品簡介

作者以北京為模型,透過對北京悠長歷史及現代化發展的爬梳,歸結出中國城市發展的特質。研究範圍涉及城市規劃、城市經濟發展、人口的空間分布及變化、城市交通和住房問題、城市環境社會空間結構以及北京和鄰近區域的關連。結合中國學者以描述為主的研究取向,和西方學者強調的宏觀性歸納、分析、建立基礎模型等研究方式,清楚明確地定義出「中國城市」的本質。

藉由剖析北京,本書不只表述了「中國形態」的現代都市所承傳的文化優劣、所面臨的現代化衝擊,也清楚地展現出當代中國政治行為的思維脈絡,提供理解中國城市地理學的切口。

作者簡介

劉欣葵,1991年畢業於中山大學並獲得哲學碩士學位,現為首都經濟貿易大學教授,曾參編《北京城市總體規劃(2004至2020年)》,著有《首都體制下的北京規劃建設管理》、《城市規劃管理制度與法規》等。

序

劉序

中國的城市之所以堪稱偉大,在於城巿所承載的中華文明。源遠流長且一脈相承的中華文明,塑造了獨特的中國城市模式,與西方文明以及西方的城市模式不盡相同。北京作為國都,不僅於金、元、明、清歷朝延續和發展傳統國都的特色,而且,在新中國成立後也代表了「國家主流的發展方向」,延續了「明堂」的功能,成為「全國典範」、「首善之區」,體現傳統中國人的世界觀。傳統國都之「明堂」所內在的「訊息、通訊和控制中心」的功能,在當代國都北京彰顯光大;當中國躋身為世界強國之林,中華文明在全球光芒四射時,北京當然也具有了世界城巿的功能。

上述觀點及其理論著述,是

與

我出生在「文化大革命」發端的時刻。半個多世紀以來,我們似乎只注意到我們所信奉的主義是來自西方,但近些年來漸趨覺醒,發覺我們流淌的血液源自華夏一族,這是永無改變的。中國的社會主義城市的現代化建設,剛剛走了60年的歷程,或許到新中國成立百年之後,城市化才能漸趨平緩,大城市方能基本定型。在未來的幾十年中,找回我們的「文化根」,清晰我們的歷史觀,續寫中華文明和北京精神,賦予中國城巿的獨有特色,是我作為城市硏究者的使命和追求。《北京》新著,是這一新的城巿之旅的開始。

劉欣葵

2012年夏末

目次

薛序

劉序

第1章 中國城市的性質 1

西方對城市的定義 1

中國的世界觀——傳統中國城市的槪念 7

「明堂」:中國首都的雛型 12

中國人的城市槪念 19

中國理想首都的結構 24

結論 27

第2章 北京的崛起 29

首都的位置 29

中國首都遷移的路徑 35

北京的地理形勢 41

北京的戰略位置 44

明代以前的北京 46

結論 50

第3章 明清時代的北京 53

北京作為首都的歷史 53

明代的北京 55

規劃背後的槪念 62

理想首都的規劃和佈局 68

老北京的文化根 73

第4章 社會主義下的北京城市規劃 79

中華人民共和國的首都 79

社會主義規劃的理論與實踐 82

社會主義城市的性質 83

城市規劃及其落實 90

北京1949年後的城市規劃 91

早期蘇聯的影響及「改革開放」後的新路向 117

結論:北京的城市規劃經驗 123

第5章 市域空間增長 127

行政區劃與地域的擴張 127

自然地理環境 133

北京的農村附屬區 169

結論 173

第6章 經濟發展 177

總體經濟發展 177

行業結構 180

就業結構 184

工業增長的歷史 190

工業發展主要特色 192

1949年~1990年的主要工業 197

北京市1990年代中及以後的產業轉型 201

1990年後北京產業的空間分布特色 209

結論:北京城市經濟的問題與前景 219

第7章 人口增長及其分布 223

社會主義關於城市人口規模及其構成原則 223

人口變化分期 228

機械增長及其背後原因 237

人口問題 247

結論:中國城市的人口控制 255

第8章 城市住宅及住宅改革 259

社會主義的城市住宅策略 259

北京城市住宅發展實況 268

高層住宅:住宅問題的解決辦法和問題製造者 282

結論:城市住宅的新時期 301

第9章 城市環境與舊城保護 305

首都的城市環境 305

主要的環境問題 308

對北京舊城的保護 324

國際化動力對傳統城市風貌的影響 329

污染的防治 339

城市綠化與生態地理環境整治 344

結論 351

第10章 城市交通:用兩條腿走路? 353

前東歐集團國家 353

工業發達的西方國家 354

1990年以前的第三世界國家 355

1949年~1990年的北京:一個第三世界的例子 358

北京道路網 359

公共客運交通 363

1990年後的北京的交通發展 380

解決北京的交通問題 391

結論 397

第11章 北京市的社會空間結構 401

城市住宅區域人口的地域分異 401

城市社會空間結構研究 402

東歐前社會主義城市的居住情況 406

北京社會區研究的困難和變量問題 414

七大主成分 417

北京在1990年的八個社會區 420

北京社會區的成因 422

結論 424

第12章 開放與經濟掛帥——北京的新路向 431

引言 431

為1949年至1980年代的北京問題作出診治 432

改革開放後北京發展問題的再認識 438

北京的戰略地位和發展方向 439

新的發展策略 444

戰略階段和近中期目標 446

結論 463

第13章 結論:中國式的「世界城市」 467

北京的文化根 467

1949年~1980年的北京 470

1980年後的新發展 478

結論:中國式的「世界城市」模式? 481

書摘/試閱

第1章 中國城市的性質

西方對城市的定義

從科學角度來看,歷史上城巿的出現,多基於兩種因素:一是生產技術、運輸技術和倉儲技術的發展,二是人類在組織和管理能力上的突破(Hauser, 1965 ; Johnson, 1967 : Meadows, 1957)。早期城市的出現,如西元前3000年以前,散布在不同地區的最早城市依治(Erech)、胡阿(Ur)等,皆是人類在不同的環境中充分發揮這些新能力而取得的成果。同樣地,西元前2500年以前,在尼羅河谷出現的孟菲斯(Memphis)和印度河谷內形成的摩亨佐達羅(Mohenjo Daro),以及西元前2300年,在中國黃河流域中下游出現的龍山城巿,都是因應著科技與組織能力的突變而出現的大型聚落(Meadows, 1957)。

城市聚落的形成,有賴於人類能生產自需以外的剩餘食物,而這些剩餘又能成功地集中到某一些點之上。(Turner, 1949)

西方觀點認為,城巿的起源是以物質為基礎,而城巿的發展是科技與社會的進步。因此,一些西方學者就將科技與社會進步的各個階段,作為人類社會發展的各個階段。舉例來說,蘇比(Sjoberg, 1960)將它分為三個階段:民俗或前文化社會、封建社會(亦稱前工業文化或文化性的前工業社會)和工業城市社會。後兩階段的社會包含了不少城巿聚落,它們有不同的結構和特性,反映出不同的科技水準和社會結構發展的歷程。蘇比相信,無論在中世紀的歐洲,還是在傳統的中國、印度或其他地方,前工業社會的城巿都是同一個樣子的,但與工業城市社會的聚落卻有明顯的不同。今天我們仍可以在尼泊爾的加德滿都印證前工業城市,該地居民仍生活在前工業社會裡。里斯曼(Reisseman, 1964)以近似邏輯假設,在整個人類城市化過程之中,存在著四個階段,即前雛型、城市定型、傳統型和工業型,而每個階段的城市都有著不同的功能與形態。

上述的西方概念大抵都認為城市和文明是密不可分的,比如蘇比在他的《前工業城市》一書中的第一句便如是說:

城市和文明是不可分割的:城市的出現和推廣,使人類離開了原始社會階段。同樣地,城市也能使人類建立一個越來越複雜,且更使人滿意的生活。(1960, 1)

這些文字其實隱藏了一個重要的假設:城市的普遍性。我們可以引用蘇比的另一句話以證實此一說法:

龐大而複雜的多功能城市,反映了演變中的工業技術的廣闊和複雜性。有時這表現是為機械技術的統一和標準化:有時卻表現為某一機器的特創、獨特及專業化。這就是目前對城市文化的一個見解,它被一個稱為工業主義的技術所定形……世界上所有的工業城市正在各種社會構成上越來越相近……現代技術……包涵了科學的知識……因之,科學的方法似乎支持了,而自己又被一種意識形態所支撐,是它促進了民主過程,以及不同的普遍主義的形態,和現代官僚主義中對成就的追求。(1965)

蘇比不單假設了一種同一的科技,亦假設同一價値觀和城市化的結果:一個民主、現代和官僚的社會。這種看法將不同文化及其作用的假設都捨棄了。這一類學者因而認為,城市的結構、樣貌,城巿化的性質,它的強度與廣度,以及城市的性質、類目、大小全是單一運動或過程在量與質發展上的體現。這個過程可以史米士(Smailes, 1967)的簡單程式表現出來:

工業化→現代化→城市化

這個由希臘和羅馬演化而成的理論或者對西歐城市適用,但它是否適用於其他城巿,特別是中國城市,確成了疑問,如金斯伯(Ginsburg, 1972)所言:

我們有必要去探究城市化究竟是個單一的還是多元的過程,並且要瞭解它除了在時間上不同之外,是否還受制於不同的文化和地域。

阿紐等(Agnew et. Al., 1984)認為上述的「經濟主義」是西方一種恆久的自負心理。它源自現代西方文化中的個人乃至集體,斤斤計較於利潤和虧損的理性經濟行為。當這種自負用於其他地方或時間時,就對這些地方的城巿化和城市生活化,出現了一種不實在、自以為是的錯誤理解。

比利(Berry, 1973)基於對第二次世界大戰後世界各地的案例,也認為城巿化的經驗各地多不同。他體察出各國之間存在著不同模式,包括由高度私有化的自由放任到社會主義國家的高度中央集權。他更發現了各國政府不同政策的干預,對城市化、城巿發展和城市規劃都有不同程度的影響。這些,加上每個政府的目的不同,推行政策的能力不一,以及因體制不同而產生的不同影響力,遂形成了「多程式的有意識城市化過程」。在此基礎之上,他將第二次世界大戰後,世界各國的城市化歷程總結為五種模式,每種模式產生了不同的城巿功能特徵及城市結構。美國和加拿大代表了「自由企業動力」模式,其政府比較少參與和導引,而以市場機制為城巿發展的主要動力。澳大利亞、日本和法國代表了「巿場性集體談判」模式,不同的利益集團,通過談判、角力,爭取影響國家的城市化政策和城市化進程。在西歐,特別是英國,則存在著所謂「分配式福利國家」模式。它通過政府的大力干預和導引,使城市趨向區域性人口和經濟都得以平衡分布和發展。至於共產主義國家,如中國、東歐各國和北韓,二戰之後仍存著「社會主義指令」模式。它以消除階級社會為城市化的方向,透過中央規劃和政府高度干預而達到目的。最後,在新興的第三世界之中,有不少新獨立的窮國跟隨了「新激進主義式的現代化和傳統的結合」的模式。其特徵是揉合了強烈的民族主義色彩,經濟和政治傾向獨立自主,人口急促膨脹,並大量存在人口的城鄉流動、高失業率、城市設施及基本設施嚴重短缺。此外,它還顯示出不穩定、官僚和獨裁政權等政府特質。

比利的研究,實際上對前述一些看法提出有效的反證。這些看法認為,工業主義導致現代化,再導致城市主義以及普遍性的城市化特徵和城市化後果。其實,現代科技以及現代工業在前蘇聯和美國並未產生或導致同樣性質、樣貌的城市。蘇聯城巿與西方城市在實質上和感覺上都不一樣:前者普遍地以工業為主要功能;居住區的階級分隔並不明顯,建築式樣多為單調的預鑄件式的多層公寓,排列僵化;店鋪很少而且商品不多(French & Hamilton, 1979 ; Bater, 1980)。當然,蘇聯城市本身自有另一種文化:一種近代的文化或意識形態。將城巿和文化在宏觀層面上連在一起是對的,但我們卻要意識到文化是個變數,城巿亦然。

正因如此,在西方城巿概念中所流行的經濟主義和現代主義,雖然有助於我們理解西歐城巿自文藝復興以來的演化,以及美國兩百年來的城市發展,卻不適用於研究其他文化所產生的城市,例如本書所研究的中國城市。西方的城市概念在孟福(Mumford, 1961)的著作《歷史上的城市》中有清晰的闡述:

城市乃是由古老的鄉村文化躍進而來的新聚落。在這新的層面上,舊的鄉村成分被帶動而揉進了斩的城市單位中去。但由於新的因素使然,它們被重新構成,使之更複雜而更趨向於更新和發展。這個新組合使得人類的潛能向多方面推廣:更有力地集中力量,對時空的控制能力更為擴張,在土木工程上產生大量的發展而伴以很多的新發明。最後,它亦使農業生產大幅度提高。

孟福的城市顯然是第一次工業革命的產物,它受到時空和當時文化所侷限。然而,在同書的另一段落,當孟福討論到城市的起源時,卻有如下的話:

我所提出的乃是:由分散的鄉村經濟過渡至一個有高度組織的城市經濟的最重要因素乃皇帝,即或帝制。我們目下視為城市發展的動因,即工業化與現代化,在多個世紀以來只不過是些次要的因素,它們更可能只在人類歷史後期才出現……在城市的内向發展中,皇權占有中央的位置,它如北斗星一樣將四方吸至城市中心,並使皇宮、廟宇成為新的文化的動力。(頁47)

孟福對城市起源的解說具有創見性,可惜未受到西方的注意,西方學者只強調城巿的經濟性起源。為了進一步瞭解這一命題,我們引用梅傑(Mayer, 1971)的一篇短文,他將這些概念綜合為「城市的十八個定義」,認為城市是文化的承載者,它是人類的記憶、風俗和習慣,人類在文學、藝術與科學上最高成就的集中點;自由與民主的泉源;財富、權力、享受與休暇的體現。作為一個人類群體,它有如下的一些特徵:分工、非農業生產和無限的創造力。它是個受保護之地,一個實際和廣義上的「堡壘」,是人和意識的避難所,是人口密集之地,在眾人之中個人得到了保護。它又是一個服務中心,有各種中、低檔和高檔的服務,明顯地與周圍的農村不一樣。它是一個巿場,是它周圍經濟腹地的中心,亦是非農業性的生產中心,以其貿易和商業滿足自身的城巿人口和鄰近的非城巿人口。它是一個聚會之地和運輸中樞,吸引大量非城市人為了貿易,也為了其他的刺激而集中於其上。它亦是個大染缸,更是個環境敗壞之地。

梅傑的十八個定義看來似乎包羅萬象,其中一些亦適用於歐洲以外的地方,但這些定義明顯含有經濟主義的影子。一些人認為城市的起源,產生剩餘糧食的經濟原因僅屬次要,政治作用才是主因,它使剩餘糧食流入獨裁者之手。這些學者指出,交換剩餘糧食的自然需求並未能集中政治和社會權力,促成歷史上城市規模的建立和出現。經由考古發現已將這個理論顯示出來。此外,這種自然交換亦不能將這些權力結構化(Agnew elal. 1984 : 10~11)。韋利(Wheatley, 1971 : 318~319)更直接指出,宗教因素與經濟因素對城市的起源也同樣重要:

我們懷疑一個獨立且單一的導因促成了複雜的社會、經濟和政治轉變,從而導致城市的出現,但有一種活動的確在某種程度上達到某種總的控制……這並不是説宗教……是主要的導因,但它的確滲透到每一活動、每一結構性的變化,同時達到社會上的共識。(頁318〜319)

中國的城巿與梅傑所述明顯地不能接軌。在傳統的中國,城市和鄕村在經濟和文化上並非截然不同。如果說城巿代表了一個獨特的區域,比鄕村擁有較高的文化水準,如此的見解,「只是西方傳統的陳腐思想」(Mote, 1977)。對毛(Mote)來說,中國的城市和鄉村同是網上的結,兩者都是用同一物料造成,只不過城市是較稠密的結而已。柱華(Trewartha, 1952)則作出了如下的結論:

看來在中國之外,並沒有其他的國家,政治對城市發展的影響是如此一貫和強烈。(頁82~83)

在政治因素的影響下,傳統的中國城市結構備受統治意識所規範,佈局和外貌十分一致。每個城巿的城牆均按指南針的方位走向,主街亦如是。城門上都有門樓:衙門都在城的中心點或城中吉利的地點,一般在中心點或中心偏北的方位:其南面乃城之主街及主要城門一南門。這些傳統在1949年之後的中華人民共和國城巿規劃之中仍然沿用。在1966年~1976年的「文化大革命」期間,中國要求降低城巿標準,降低城鄕之間差別。的確,在1949年~1976年,毛澤東式的社會主義要求城鄕去除三大差別:勞心與勞力的差別,工業和農業的差別,以及城鄕的差別。中國城巿不像西方城市,以經濟作爲其主要功能。現代的中國城巿也並不主要的是現代工業主義和現代主義的集中點及其代理。以下將硏究中國傳統城市的「中國性」。此一命題對理解現代的中國首都北京甚爲重要。

中國的世界觀——傳統中國城市的概念

阿紐(1984)指出,文化乃指一個時期由一大群互相溝通的人群所形成的生活方式和意識系統。就文化的意識來說,城巿包括了兩樣東西:

(一)由不同的社會群體,通過歷史發展與經驗分享所形成的習慣與概念網絡;

(二)由此引伸之城巿發展及結構規律。因此,從文化背景去硏究城市,並不等於承認獨一存在的城市文化,或城鄕連續成統一體;相反地,它是建立於由個人和群體在不同的社會、經濟及政治狀況之下的經驗所導致的習慣和概念。

在此章餘下部分,我們將檢視中國人的世界觀以及它如何產生中國人的城市概念和中國的城市結構。

所有的文明都有選擇一個幸運之地以建立城市的傳統,以及將城市的不同部分跟神祇和自然力量關聯起來的價値系統。在古代,宗教的影響力深遠而龐大,一個民族的信仰和價値系統會在城市的選址及其設計上彰顯出來。一般而言,當文明發展了,古老傳統的權威沒落了,世俗的考慮(經濟的、戰略的和政治的)便開始對城市的位置和設計占有主導地位。對於很多社會來說,其早期的宗教影響,極少反映在日後的城市中,但中國歷史則是例外。在中國悠久的城市建設歷史之中,我們發現了一個精心製作的象徵主義,它在世俗的轉變中持續地影響著城市的選點與設計。(Wright, 1977 : 33)

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。