商品簡介

為了區別於人類所熟知的進化論體系,科學家們最後決定給一種恢弘神秘的未知力量命名為“異化引擎”,代號“Project ME(Mutation Engine)”。真實世界並不取決於物質或能量的形式,而只在於彼此之間的相互關係。

《巴鱗》關注科技能否幫助異化的少數族群融入社會,他者視角如何説明主流人群彌合裂縫;

《太空大蔥》講述了女性如何在傳統農業與太空環境之間夾縫求生的故事;

《刻舟記》講述了不同個體對於技術運用和價值觀的理解分歧與衝突;

《匣中祠堂》思考科技與傳統的關係,尋找屬於人類進化的出路;

《偽造者Z》讓科幻小說作者和小說人物在自相迴圈的多重現實中折返;

《出神狀態》是對自我殘存原始意識驅動力的思辨;

《拓撲變換》來自編輯與一名偏執作家在平行宇宙的博弈;

《怪物同學會》是一場為父復仇的意識儀式;

《無債之人》講述一名太空礦工發現了隱藏在基因鏈技術背後的陰謀……

《異化引擎》收錄了陳楸帆近年來的科幻中短篇小說力作,包含了9個經典篇目,合稱為“異化引擎檔案”。從不同個體到集體的切片視角,記錄下神秘的未知力量“異化引擎”對人類文明所帶來的衝擊。

“超新星supernovae”是花城出版社旗下全新科幻奇幻系列品牌,首期推出3位青年科幻作家新作:寶樹《少女的名字是怪物》、陳楸帆《異化引擎》、飛氘《銀河聞見錄》。

作者簡介

陳楸帆,畢業於北大中文系及藝術系,科幻作家,編劇,翻譯,策展人。美國科幻與奇幻作家協會(SFWA)成員,世界華人科幻協會(CSFA)會長,Xprize基金會科幻顧問委員會(SFAC)成員。曾多次獲得星雲獎、銀河獎、世界科幻奇幻翻譯獎等國內外獎項,作品被廣泛翻譯為多國語言,在許多歐美科幻雜誌均為首位發表作品的中國作家,代表作包括《荒潮》《迷幻史》《人生算法》等。

名人/編輯推薦

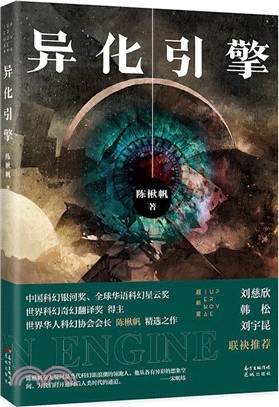

中國科幻銀河獎、全球華語科幻星雲獎、世界科幻奇幻翻譯獎得主,世界華人科幻協會會長陳楸帆 精選之作劉慈欣、韓松、劉宇昆連袂推薦

陳楸帆毫無疑問是當代科幻新浪潮的領潮人。他從各有異彩的想像空間,為我們打開通向後人類時代的通道。

——宋明煒

本書是中國科幻銀河獎、全球華語科幻星雲獎、世界科幻奇幻翻譯獎得主,世界華人科幻協會會長陳楸帆 精選之作

本書收錄了陳楸帆近年來的科幻中短篇小說力作,包含了9個經典篇目,合稱為“異化引擎檔案”。從不同個體到集體的切片視角,記錄下神秘的未知力量“異化引擎”對人類文明所帶來的衝擊。

劉慈欣、韓松、劉宇昆連袂推薦。

序

算法與夢境,或文學的未來

我們所處的時代比科幻還要科幻。

去年春節,原《收穫》編輯、作家、科技創業者走走告訴我,他們用名叫“谷臻小簡”的AI軟件“讀”了2018年20本文學雜誌刊發的全部771部短篇小說,並以小說的優美度,即情節與情節之間的節奏變化的規律性,以及結構的流暢程度對這些作品進行打分。

截至2019年1月20日,分數最高的始終是諾貝爾文學獎得主莫言老師的《等待摩西》。然而,21日下午3點左右,參與此次評選的《小說界》和《鴨綠江》雜誌的作品趕到,新增80部短篇小說。下午7點20分,情況發生了改變。AI最終選定的年度短篇是我發表在《小說界》2018年第四期的《出神狀態》(收錄於本書),《等待摩西》被擠到了第二位,差距僅有0.00001分。

更不可思議的是,在我的《出神狀態》裡恰好也用到了由AI軟件生成的內容,這個算法是由我原來在Google的同事、創新工廠CTO兼人工智能工程院副院長王詠剛編寫的,訓練資料包括我既往的上百萬字作品。

“一個AI,何以從771部小說中,準確指認出另一個AI的身影?”走走在隨榜單一同發佈的《未知的未知——AI榜說明》一文中發問。確實,從使用的計算機語言、算法、標準都完全不同的兩個AI,究竟是以什麼樣的方式建立共振,這給這次偏愛理性與邏輯的事件披上了神秘主義的色彩。

回到最初,我第一次有和AI合作的想法還得追溯到2017年下半年。其實機器寫作並不是新鮮的事情,包括“微軟小冰”寫詩,自動抓取信息生成金融新聞的程式等,但是作為高度複雜的文學金字塔頂端,小說所要求的邏輯性、自然語言理解能力,以及對於人物、情節、結構、文法不同層面的要求,目前的AI必然尚未達到這樣的能力。王詠剛聽了我的想法之後也非常興奮,他本身也是個科幻迷和科幻作者,還出過一本叫《鏡中千年》的長篇科幻小說,他很爽快地答應了,覺得這是一個非常有趣的實驗。

編寫深度學習的寫作程式其實不難,Github上都有一些現成的代碼可以用,難的是如何通過調整參數讓它寫出來的東西儘量地接近我們現有對文學的理解和審美。輸入了上百萬字的陳楸帆作品之後,AI程式“陳楸帆2.0”可以通過輸入關鍵字和主語,來自動生成每次大約幾十到一百字以內的段落,比如在這本集子裡《出神狀態》中的這些句子:

遊戲極度發燙,並沒有任何神秘、宗教、並不攜帶的人,甚至慷慨地變成彼此,是世界傳遞的一塊,足以改變個體病毒凝固的美感。

你露出黑色眼睛,蒼白的皮膚如沉睡般充滿床上,數百個閃電,又緩慢地開始一陣厭惡。

你再次抬頭,把那些不完備上呈現的幻覺。可他離開你,消失在晨曦中。綢緞般包圍。

王詠剛告訴我,經過大批量語料學習之後,AI程式已逐漸習得了我的寫作偏好——在使用祈使句時愛用什麼句式,描寫人物動作時喜歡用什麼樣的形容詞或者副詞,等等。在掌握了關於語句的統計規律後,在寫作環節,AI程式便會從大量的語料中隨機找到一些詞,並把這些詞彙按照寫作規律拼接在一起,形成句子。比起文學,它更像是統計學與數學。

第一次看到AI程式寫出來的句子時,我覺得既像又不像自己寫的,有先鋒派的味道,像是詩歌又像俳句或者佛謁,更像是夢囈。可以肯定的是,它們沒有邏輯性,也無法對上下文的劇情和情緒產生指涉性的關聯,為了把這些文字不經加工地嵌入到人類寫作中去,我必須做更多的事情。

所以最後我圍繞著這些AI創作的語句去構建一個故事的背景,比如說《出神狀態》中人類意識瀕臨崩潰的未來上海,比如《恐懼機器》中完全由AI進行基因編輯產生的後人類星球,在這樣的語境中,AI的話語風格可以被讀者接受,被視為合理的。而且是由人類與他者的對話情境中帶出,從認知上不會與正常人類的交流方式相混淆,因此它在敘事邏輯上是成立的,是真實可信的。

這次AI與人共同創作的實驗性並不在於機器幫助我完成寫作,而在於最後我發現,是我幫助機器完成了一篇小說的寫作。

這樣的實驗令我們產生對文學或寫作本質更深入的思考。它不單單是人+機器,而是人與機器的複雜互動,其中對於“作者性”(authorship)的探討重要性超出了故事與文本本身,可以稱之為行為藝術。

當然這只是一個開始,未來的機器將更深入地捲入人類寫作和敘事中,未來的文學版圖也會變得更加複雜、曖昧而有趣。

我相信在10年之後,機器輔助寫作會成為普遍現象,這裡指的是人類利用算法來輔助自己進行普遍意義上的寫作,包括應用寫作及創意寫作,而那些更容易被結構化的資料比如財經新聞、醫療報告、法律文書等則將早於此被AI全面接管,因為那是機器擅長的領域,更加準確、高效、實時。

文學本身的邊界也將被不斷深挖、拓寬,如果將人類類比為一部機器,那麼寫作無疑是極其重要的輸出模式。通過寫作我們可以理解個體的認知與學習過程,甚至是跨個體間的情感如何傳遞並引發共鳴,不同語境下的概念與符號系統如何傳承流變,這是文學、語言學與認知科學的交叉領域。科學家們在研究如何通過光遺傳學和視覺刺激將信息“寫入”生物大腦,同樣對於機器來說,理解自然語言指令就是這樣的一個輸入過程,那麼在一個集成化程度足夠高的智能時代,比如30年之後,我們真的可以通過語言,通過書寫,通過文學,改變現實或者虛擬世界的運行秩序,所謂呼風喚雨,喝山開道,畫符為馬,撒豆成兵。那時就真的到了如克拉克所說“一切足夠先進的科技都與魔法無異”的時代了。

那麼到了那樣的時代,科幻的位置何在,科幻又應該怎樣去寫呢?

一個近年來非常有趣的體驗是:最熱烈積極的回饋往往是來自於那些先前對於“科幻小說”帶有刻板印象或者偏見的“非科幻”讀者,他們在偶然間讀到我的作品之後,驚歎“原來科幻小說還可以這麼寫”,並由此開始產生濃厚興趣。

在這裡不得不提到的語境是,中國絕大部分讀者對於科幻的認知與審美偏好,局限於興盛於20世紀40、50年代美國本土的“黃金時代”作品,包括耳熟能詳的“三巨頭”阿西莫夫、海因萊茵、克拉克,以及一系列帶有濃厚科學主義色彩與理性主義信仰的作品。回歸到歷史現場,由於二戰影響,美國舉國科研力量投入火箭、原子能與太空探索,借助經典物理強大的解釋模型,理論研究對科技實踐產生不容置疑的引領作用,而科學強國、技術爭霸更是成為普通美國人的日常生活一部分,這給了“黃金時代”風格科幻小說一個歷史性的發展契機。

而這與20世紀80、90年代到新世紀初的中國社會主流基調產生了奇妙的共振與迴響。一個極端的後果就是,在西方的科幻“軟”“硬”之辯過去近60年之後,我們有一批所謂“原教旨主義”讀者還在用機械的二元概念來定義自己的閱讀偏好,甚至建立起一套科幻圈內部的次文類鄙視鏈。不得不說這與20世紀五十年代學習自蘇聯老大哥的文理分科教育制度所造成的人文與科學素養高度割裂相關。

遺憾的是,這樣的偏狹眼界與刻板印象不僅阻礙了中國科幻走向更廣闊的市場,也削弱了作者探索更多元化題材與風格的決心。當然,受影響最大的還是讀者本身,如何從童年/青春期的閱讀經驗中不斷自我挑戰與成長,去嘗試接受更多不同於“黃金時代”風格的作品,並學會欣賞參差多態的想像之美,這也是我在《異化引擎》這本集子裡所試圖呈現的一種面貌。

當我們順從時代的浪潮,追求用算法與資料去結構化對於世界的認知與情感時,我卻不免惶恐、猶豫、時時回望,因為在文學的黑暗之心深處,潛藏著尚未被機器所理解與模仿的沉默巨獸。

在科學成為新的宗教,時空的確定性煙消雲散,人類的主體性與中心位置備受質疑,後控制論深度嵌入精神與肉體,世界陷入失序格局的時代,科幻應該表現什麼,應該如何表現?

我的一個不成熟的回答是,科幻,或者文學,應該回到人類渴望故事最原初的衝動,一種夢境的替代品,一種與更古老、更超越、更整體的力量產生共振的精神臍帶。

1946年,科塔薩爾發表在博爾赫斯編輯的一本雜誌上的小說《被占的宅子》,源於他在門多薩的一個噩夢。科塔薩爾說,這個故事在夢中已經相對完整,他所做的只是醒來後快速把它記錄下來。“……我的短篇小說,像是由內在於我的某種事物向我發出的指令,我不對它們負責。” 科塔薩爾認為那是他的潛意識正在經歷創作一個故事的過程。當他做夢時,他在夢裡寫作。

時間跳躍到1969年,“黑暗物質三部曲”作者菲力浦·普爾曼走在倫敦查令十字街頭,心頭靈光一現,他隱約覺得“萬物都由相似、對應與迴響相互聯繫”,他深切體會到宇宙是“活躍、有意識且充滿目的”,甚至還說“這個靈感使我能夠發現一般狀態下無法感知到的事物”,“我筆下的一切都是在嘗試見證這一點的真實”。

再來到20世紀80年代末,劉慈欣在某個北京夏夜的夢境:“那天晚上,我夢見無邊無際的大雪,在暴風雪中,有什麼東西——也許是太陽或星光熠熠的藍色光芒,將天空描繪成紫色和綠色之間恐怖的色彩。在昏暗的光芒之下,一群兒童穿過雪地,頭上纏著白色圍巾,步槍上裝著閃閃發光的刺刀,唱著一些無法辨認的歌聲,他們齊聲前進……”他一身冷汗地醒來,再也無法入睡,那便是《超新星紀元》的萌芽。

算法尚未抵達之處,是人類的大腦,數以千億計的神經元與恒河沙數的突觸連接,在這團兩個拳頭大小毫不起眼的灰色物質中碰撞、迸發火花,誕生出無數令人驚歎的璀璨思想與審美形式,甚至與我們尚未知曉的巨大精神巖層相連,汲取無窮無盡的能量。

面對疾速駛來無法躲避的未來,我們,一群以各種方式講述故事、傳遞能量的說書人,一隻手要牽起技術的韁繩,讓算法與機器為故事、為心靈、為美所馭使,讓我們跑得更快更遠,穿透媒介的次元壁壘;另一隻手要敲起靈魂的皮鼓,讓節奏與振動把我們帶回人類原初的感動,與集體聯結的記憶,與天地萬物相通的美好,創造與每一顆心靈共振的夢境。

在未來,我們將無數次聽見歷史的回音:文學已死,文學永生。所有的宣言與論斷都將失效,因為文學已經嵌入時代,成為人類文明與個體心靈的結構與紋樣,在末夜裡熠熠生輝。

願我們共同見證。

目次

巴鱗

太空大蔥

刻舟記

匣中祠堂

偽造者Z

出神狀態

拓撲變換

怪物同學會

無債之人

後記:算法與夢境,或文學的未來

書摘/試閱

異化引擎檔案卷宗

調用生成文檔編號:20810321-V528b-iii

(以下內容為絕密資料,未經申請審批不得外泄,否則將受到相應級別軍事洩密條例嚴懲)

……寒武紀生物大爆發一直是人類科學界的未解之謎,在相對短暫的時間段內(2000萬年間),幾乎所有動物的“門”都在這一時期出現了。因出現大量的較高等生物以及物種多樣性,於是,這一情形被形象地稱為生命大爆發。天體物理、生物、地質、大氣……諸多領域的學者提出各種理論試圖解釋這一現象,但均告失敗。

位於中國雲南的澄江生物化石群,完整展示了寒武紀早期海洋生物群落和生態系統,在世界化石史中也極為罕見。2027年夏,一支由多國科研人員組成的聯合科考隊來到澄江化石群新出土遺址,利用全新技術對巖層進行深度掃描,期望發現一些新證據,能夠解釋這一對達爾文漸進式進化理論提出挑戰的神秘現象。

除了化石之外,科考隊還從地下300米深的海底巖漿凝固物中發現了一些未知的神秘物質,這些據信來自某種噬熱生物的殘留遺傳物質竟仍然保持了微弱活性,相信與生物體本身耐高熱高壓的特殊構造加上巖漿瞬間遇冷凝固有關。

分子生物學家借助機器學習算法拼湊出這種陌生生物的遺傳信息藍圖,相當於從散落在一平方公裡的墜機現場中找出碎片並復原某位乘客攜帶的孤本古籍全貌。生物本身屬於某種已滅絕於5億年前奧陶紀的未知生物門屬,現存最為接近的當屬能忍受高溫高壓、絕對零度、高輻射真空的緩步動物門,代表生物水熊蟲。但是最令人震驚的並非生物本身,而是在基因鏈條特殊點位存在被不明外來力量修改過的痕跡,類似今天人類用CRISPR技術進行基因編輯但要遠為先進。科學家推斷是某種能在納米水準上進行自主操作的智能型機器所為,但無法解釋其來源與目的。

由此產生了一系列極其恐怖的推論:

—寒武紀生物大爆發並非是自然產生,而是來自更高級智能文明的幹預;

—在寒武紀大爆發之前或之後同樣有類似的事件發生,事件跨度以億年計;

—人類本身就是這一外來文明的造物,所有修改過的遺傳信息就像巨大古老的資料庫存在於每一個人的體內,引導著我們的語言、行為、意識以及集體無意識;

—我們不知道幹預從何而來,目的何在,將在何時以何種形式再度降臨,帶來的是大進化還是大滅絕;

……

為了區別於人類所熟知的進化論體系,科學家們最後決定給這種恢宏神秘的未知力量命名為“異化引擎”,代號“Project ME(Mutation Engine)”,並聯合各國科研力量進行跨學科跨部門的合作探索,希望能有所發現,不僅是為了人類命運,同樣也是為了滿足求得真相的好奇心……

……基於同源進化論的某些假設,科學家們借助AI建造出模擬億萬年間地球生物基因資料庫,並引入不同變異參數,來測算究竟異化引擎在多大程度上改變了當前地球生物的進化路徑。全球的超算機器都投入這一項目,並在每秒迭算出上百萬代的基因譜系資料,經由複雜的算法匯總成為一個驚人的結論,在過去的6億年內,類似寒武紀水準的大爆發事件發生過4次,而小範圍的爆發事件不計其數,人類體內約有13%的基因信息無法由自然進化獲得,也就是說,來自那個未知的外部文明。更可怕的是,人類在這13%的信息驅動下,發展出非線性增長的科技,並運用在改造自身上,無論是肉身或是精神,所以可以認為異化引擎並不像之前所想像般的間斷式介入,而是進入了一個更為隱秘而持續的內驅異化時代……

……Project ME很快增殖為龐大機構,其下延展出許多分支子項目,其動機與目的也千差萬別不一而足,更不用說各國出於私利成立的秘密項目組,從追溯異化引擎信息在宇宙間的座標,到利用13%基因信息開發新的科技甚至武器形態。其中有一個以人類學家為主導的項目組,名為MEE(Mutation Engine Ethnography),試圖從不同個體到集體的切片視角,記錄下異化引擎發現的對於人類文明所帶來的持續衝擊。MEE利用資料庫篩選出一批節點式的個體,所謂節點式個體一方面是從基因信息的特定位元點呈現出較為顯著的ME表觀遺傳學特徵,如強烈的逆反性、潛在精神分裂型人格或者帶有誘發情緒軀體化癥狀;另一方面則是從社交數學模型上處於相對關鍵的拓撲節點位置,能夠影響甚至改變某個群體或是歷史線的發展走向。他們的生活資料被長時間段追蹤記錄,匯總到資料庫,當然也包括最為重要的個體(集體)敘事,作為日後從不同角度進行分析解讀的重要文本……

本次調用生成文檔涵蓋多個重要歷史節點及個體(集體)敘事文本,包括但不限於以下案例:

……

林鵬,廣東茶商之子,運動控制及神經數學博士生,企圖利用寫童年亦寵物亦友的南海麅鴞族的《巴鱗》,來完成顛覆性的運動神經課題研究,但在回鄉過程中,不得不痛苦回顧往事,處理自己與父親的代際衝突。因受ME作用而具備超強鏡像神經元的麅鴞族,能夠與萬物共情,卻被視為異類,淪為玩物奴僕。科技能否幫助異化的少數族群融入社會,他者視角又如何説明主流人群彌合裂縫,這成為MEE項目的一條重要研究線索。

宋勝男,山東籍太空生態學家,輕微阿斯伯格癥患者,《太空大蔥》講述了她如何在傳統農業與太空環境之間夾縫求生的故事。她對於家族傳統的叛逃與對太空的渴望,與基因中rs7647854點位上的ME表觀遺傳有關。這次事件也引發了Project ME對於太空實驗的重視,將更多的節點式個體與物種帶到地外環境進行觀測及實驗,玉兔ˉ3號實驗室後來成為揭示異化引擎文明源頭的重要起點。

梁華嬌,香港科技大學神經行為—影像學博士,《刻舟記》展現了“過濾期”政府運用AI技術對社會中暴力型ME患者進行大規模篩查的歷史背景,以及不同個體對於技術運用和價值觀的理解、分歧與衝突,也導致Project ME建立專業倫理委員會來應對層出不窮的新議題。

黃偉傑,“V世代”代表人物,虛擬化生存是ME作用在SCN2A基因上所帶來的行為範式,以往這個基因被認為是負責編譯鈉通道機制,與小兒癲癇相關。《匣中祠堂》開啟了一股“具身主義”潮流,身體的認知與記憶被重新提到了本體論的高度,並引發了相關主題的無數優秀創作,人類開始思考進化(異化)的方向應該是什麼,是否有可能擺脫ME的影響找到屬於人類自己的出路。

亞歷山大·佐戈裡(《偽造者Z》),地拉那事件犯罪嫌疑人/受害者,神秘地下組織“熔解”(MELT)竊取Project ME研究成果製造出新式認知炸彈,能夠大範圍摧毀個體間的認知界限,構造出一種流動的初級集群意識體,但仍然處於非常脆弱且有害的狀態。這讓異化引擎跨國合作機構也開始擔憂大規模殺傷性認知武器的威脅。

陳仟(你),上海圖書館管理員,東岸戰爭倖存者,此次無差別攻擊將30%的世界人口主體意識摧毀,數以億計的個體肉身死亡,並最終形成了六大超級集群意識體,其中的三個(J-K聯合體、東A-NZ聯合體、東非)由於無法重建秩序導致次級雪崩,最終化成隻剩殘存原始意識驅動力,不時威脅倖存人類安危的惡靈體,四處流竄,導致《出神狀態》。

王曼(M),編輯/作者,華東意識體參透文小剛量子比特海理論後,想回歸到MELT組織創始人M的童年,消除一切毀滅的根源,引發了第一次真實時空的《拓撲變換》,導致了時間線的巨大紊亂。後將M與他糾纏一生的愛人與敵人王曼的時間線合併,創造出了新的平行宇宙,史稱ME-2宇宙。在這個宇宙裡,Project ME的成立時間提前了40年,人類更加激進地運用ME所帶來的發現提升技術,改造自身,三大意識體由於新宇宙拓撲序參數的變化而解體,帶著信息殘留播撒到1992年以來的不同個體身上,M成為一名偏執而瘋狂的作家。

北方大學國際貿易系2009級畢業生,MEˉ2宇宙,意識體碎片附著在主角肖如心其孿生妹妹的發育不完整胚體上,被肖如心吸收,帶來改變現實的能力也帶來痛苦。為了替父親謝耀真報仇,她召集了《怪物同學會》,引發了一場局部ME大爆發,但在最後又部分重置了時間線,導致了分叉宇宙MEˉ2ˉ1的出現。這樣的子宇宙還有許多。

東方覺,太空礦工,在MEˉ2的子宇宙線裡,為拯救患上罕見病的女兒安安不惜背負基因債,長期漂流在太空裡從事小行星挖礦,後激發埋藏在RS4680記憶相關基因位點的ME表達,打碎債務鏈條回到地球,成為領導《無債之人》推翻大公司的英雄。但他所不知道的是,在基因鏈技術的背後,是一整套龐大的監控全人類基因表達的資料系統,其目的在於防範異化引擎“第七次衝擊”的來臨。

……

歷史中的每一個人都在做出自己堅信正確的抉擇,而每一塊拼圖單獨看都是簡單而美好,只有放回到浩瀚無邊的歷史圖景中,才能看出它真正的位置和意義。就好像真實世界並不取決於物質或能量的形式,而只在於彼此之間的相互關係,這才是異化引擎檔案存在的價值。

20810321-V528b-iii文檔輸出完畢,祝閱讀愉快。

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。