再享89折,單本省下51元

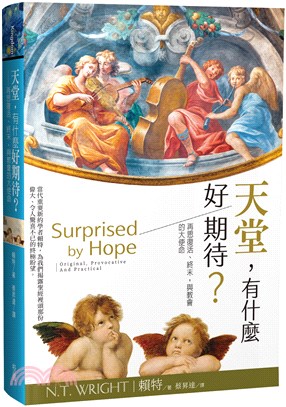

商品簡介

當代重要新約學者賴特,

為我們揭露聖經裡頭那份偉大、令人驚喜不已的終極盼望!

★亞馬遜網站讀者5顆星推薦

★英國知名新約聖經學者賴特力作

★美國今日基督教(Christianity Today)雜誌讀者票選為「改變生命最深的一本書」!

當我們了解「身體復活」與「新天新地」的真正含義,

一切事物都會隨之改變!

對很多基督徒來說,天堂、審判、世界末日、升天、死後生命、地獄、新天新地,都是既熟悉,卻又相當陌生的語言。熟悉是因為,教會裡三不五時就有人談起這些字眼,翻開聖經,也有許多經節,講的似乎便是這些事;然而,因為缺乏扎實的知識、深刻的研究,類似的詞彙又跟陌生人一樣,一個比一個古怪,一個比一個叫人頭疼。

新約學者賴特,清楚知道這些詞彙給信徒帶來的痛苦;他發現,自己過去三、四十年來在新約研究上的種種鑽研,讓他有了許多不同的認識和了解,正合乎今日信徒的需要。在本書當中,他帶領讀者重新檢視上述既熟悉又陌生的字眼,原來,耶穌要門徒期待的,並不是死後上天堂,而是在新天新地的身體復活;「死後生命」並非新約作者所認為的終點,「死後生命之後的生命」才是上帝為我們所預備的盛宴。

因著對終末、天堂、升天、新天新地的全新認識,賴特還意識到,過往教會的宣教使命與傳福音策略,也該跟著作出調整;聖俗二分、把福音當成天堂門票、忽略了週間的教會論,全都必須加以更新。當世界的王已然死而復活、當神的國度從天上開始來到地上,因著耶穌復活成為基督徒的你我,實在應該更勇敢地做出一些改變;我們期待的不該只是天堂,更該期待神的治理,隨著耶穌的復活,在二十一世紀的今天,如同在天上般的臨到。

獲獎紀錄

本書榮獲《今日基督教雜誌》(Christianity Today)2009年度好書「神學/倫理類」優選獎

聯名推薦:

邱昭文/網上希臘文教學事工創辦人

吳國安/新加坡神學院華文神學系副教授

關浩然/基督教中國佈道會尖沙咀迦南堂主任

聯名推薦

邱昭文/網上希臘文教學事工創辦人

吳國安/新加坡神學院華文神學系副教授

關浩然/基督教中國佈道會尖沙咀迦南堂主任

國際讚譽

人死了以後會發生什麼事?人對死後能有何盼望?人死後上天堂嗎?從三歲小孩到八旬老翁都在問的這類大哉問,聖經怎麼回答?以前作《神兒子的復活》為基礎,賴特教授在本書第一部分回顧過去歷史,力證耶穌復活的合理性。在第二部分,他放眼將來盼望,詳述世界終末時的重要主題如新天新地、耶穌再臨、身體得贖。在第三部分,他回歸現今實踐,呼籲教會踐行使命,反映上帝的公義和福音,以推進上帝的國度。即使是對賴特教授最熟悉的讀者,本書仍會帶給你意外的驚喜。──吳國安(新加坡神學院華文神學系副教授暨神學碩士課程主任)

賴特撰寫他的「基督教起源與上帝議題」研究企畫的第三卷《神兒子的復活》(2003),疏理希羅世界和猶太教對死後世界的諸信念,論證基督徒所說的耶穌基督的復活是猶太死後世界的變異與更新,同時提醒我們,基督教如何受到柏拉圖主義的影響,漸漸把「身體復活」換成了「靈魂上天堂」。《天堂,有什麼好期待?》把此學術論著的成果帶給所有信徒。天堂的課題是道德審判,傾向個人的終未論。而復活的課題是新創造、公義、美善的新世界,緊扣着第一世紀關於公共性的神國來臨的渴望。在二十一世紀新帝國秩序形成的時候,此書的中譯面世,正好叫華語基督徒思考復活,終未與教會大使命的關係。──關浩然(基督教中國佈道會尖沙咀迦南堂主任)

作者簡介

賴特(N .T .Wright)

現為英國牛津大學威克里夫學院高級研究院士的賴特,曾經有八年的時間擔任英國聖公會主教,如今,他繼續以新約學者的身分來服事普世眾教會。不論是為平信徒寫作系列解經書,或是學術性的作品「基督教起源與上帝議題」(前三冊已由校園中譯出版),在今日世界認識新約聖經與基督事件的意義時,賴特都扮演著舉足輕重的角色。

透過他深具影響力的「歷史保羅」研究,賴特帶領讀者認識到,保羅如何以基督論和聖靈論來重構猶太的獨一神論、揀選和終末論。他的「歷史耶穌」研究更是重要,清楚闡釋出耶穌基督的使命與身分根植於舊約聖經;而整個以色列的故事,又如何在主耶穌的身上完成、達至高峰。

讀賴特的著作,我們能感受到當中的深厚學術功底、牧養關切,以及他對於上帝的敬畏。《天堂,有什麼好期待?》正反映出這樣的特質;本書立基於前作《神兒子的復活》的研究,進一步發展成基督教終末論「實踐版」,堪稱賴特代表作之一。

序

我們在等什麼?這期間,我們又要為此做些什麼?

這兩個問題是本書的主軸。第一,本書論到基督教福音所闡述的、對未來的終極盼望,亦即對救恩、復活、永生和其他相關事物的盼望。第二,本書論到在現今世界如何尋索盼望,也就是探討有哪些實用的方式,可以幫助群體和個人活化他們因各種因素而欠缺的盼望。本書也會解釋為什麼擁抱第一點可以、也應該產生並維持第二點。

在我的經驗中,大多數人──包括許多基督徒──並不曉得基督教的終極盼望具體是什麼。大多數人──遺憾的是,又包括許多基督徒──並不期待基督徒對於現今世界的盼望有什麼好說的。大多數人不會想到這兩個主題彼此之間有什麼關聯。因為如此,本書才如此命名:在某些層面上,盼望是令人意外的。

在第一個層面,本書所談的顯然是關於死亡以及基督教所主張的死後生命的主題。我不會碰觸關於死亡和其後續的物理或醫學分析,或是從心理學或人類學的角度談論關於死亡的信仰和習俗。關於這些方面的主題,有很多書籍可以參考。我是以聖經學者的身分來處理這問題。雖然我會引用別的專業領域的資訊,但我期盼可以提出他們所缺乏的、以及教會需要重新認清的觀念。基督徒對死亡和其後續之問題的傳統回答,在今日並不是被(基督徒和非基督徒一同)否定,而是單純沒被注意到。英國在一九九五年做了一項問卷調查,想了解大眾對死後生命的觀念。他們發現,雖然大多數人相信某種形式的生命延續,但只有非常少數的人(甚至在有上教會的人之中也是如此)相信傳統基督教的立場,就是人在未來會身體復活。我經常發現,雖然基督徒還用「復活」這個字眼,但他們只是把它當作「死後生命」或「上天堂」的同義詞。若你一再追問這主題,他們經常會顯露出跟外界一樣的困惑。有些基督徒作家在撰寫死亡的主題時,把復活和所有相關的事情邊緣化,還認為此舉無傷大雅。

我應該要聲明,在某種程度上,我沒有充分的資格談論死亡的主題。我已經快六十歲,在我認識的中年人中,我是最少經歷過親人過世的人。我經歷過的苦難出奇的少。幾乎我所有的親戚都很長壽。我對此感到很意外,也很感恩。我絕不會將之視為理所當然。不只如此,我已經被按牧超過三十年,而我的職業一方面將我置於大學校園,另外一方面將我置於教堂和教區的工作。這意思是,我主持過的葬禮和安息禮拜,比起大多數牧者在他們開始傳道的頭兩三年所主持過的還要少。我很少站在臨終者的床前。只是,雖然確實還有很多這方面的事情是我需要去親自學習的,但我認為藉由其他方式,我補足了這方面的缺欠。許多人不像我有機會可以將自己浸淫在早期基督徒的生平和思想中。 當我這樣做的時候,我經常有一種感覺,他們的聲音並不是被否定,而是單純沒被注意到。本書的目的就是要把這些思想攤在陽光下。我切切期盼、而且深知他們提供的不只是最好的盼望,也是最有理據的盼望。不只如此,如我說過的,這盼望可以與另外一個盼望連結,使我們在現今這個世界可以積極為了神的國度工作。

接下來,在第二層面,本書試圖要給實用神學、甚至政治神學奠定基礎。說明白一點,本書是關於基督徒反思我們所面對的任務,亦即把神的國度帶入我們所活的又真實又痛苦的世界。(若我這樣的解釋容易對圖書館員造成混淆,使他們不曉得要把本書列在「終末論」──死亡、審判、天國和地獄──或「政治」的類別,我為此感到抱歉。)我還要再發一個聲明。儘管我的職業讓我成為英國上議院的一員,但我並不是政治家,我從來沒有角逐公職,也沒有藉由演講、寫作、遊行和遊說的方式,為我所關注的許多議題積極發聲。我乃是用其他方式貢獻己力。我專精的議題和我每天在教區面對的教牧需求(有好幾個地區在過去五十年經歷過無情的摧殘),迫使我去通盤思考,在公共和政治處境中重新尋見盼望的議題,基督徒應該如何論述、如何思考。當我如此做的時候,我發現這兩個關乎盼望的主題,一而再、再而三地連結在一起。我把這兩個聲明大方地提供給潛在批評者,承認我在傷痛和政治方面經驗不夠,但我所期盼的是,在這兩個領域,基督教提出的意外盼望,會重新給那些比我更經常面對臨終者和弱勢群體的人注入能量,使他們精神為之一振。

容我再講幾句此書的引言。正如經濟學家或政治家會告訴你的,所有論及未來的語言都只是一組路標,指向濃霧。我們透過鏡子模糊不清地觀看,如保羅凝視在他前頭的道路時所說的。所有論及這世界和我們未來的語言,都包含複雜的圖畫,不一定能準確描述那終極的現實。但這不代表大家可以隨意猜測,也不代表任何觀點都一樣好。況且,假使有人從那濃霧中走出來,跟我們見面,那會如何呢?即使經常被忽略,但那無疑就是基督信仰的核心。

本書原是二〇〇一年我在西敏寺幾場講座的內容。有部分在二〇〇三年春天,經修正後,在英國雪菲爾的史蒂文森講座(Stevenson Lectures)呈現。同樣是在二〇〇三年春天,有部分在基爾福城的聖三一教會作為我的講題。有部分在二〇〇五年十月再次更新,於曼徹斯特的拿撒勒學院(Nazarene College)作為迪茲伯里講座(Didsbury Lectures)的主題呈現。其餘內容在二〇〇五年一月,於南卡查爾斯頓城的聖安得烈教會所舉辦的教會研討會呈現;在二〇〇五年三月,於佛羅里達州傑克遜維爾城的聖馬可聖公會教會呈現;在同一年,於英國紐卡索的城市教會呈現;在二〇〇六年四月,於澳洲坎培拉的聖馬可神學中心呈現;在二〇〇七年三月,於維吉尼亞州洛亞諾克城的聯合聚會呈現:以及在二〇〇七年五月,於劍橋作為法拉第講座(Frarday Lecture)的主題呈現。在這些演講機會中,我非常感謝那些邀請、歡迎、接待我的人,特別是那些對我提問和做出犀利評論的人,他們幫助我更深入思考這議題,以避免犯下某些錯誤。我感謝Ship of Fools網站刊登放在本書最後面的文章,並允許我稍微修改。我感謝尼克.蒲靈博士(Nick Perrin),當他在西敏寺的期間,幫我檢查本書那時候的內容,給了許多寶貴的建議。我也永遠感謝西門.金斯頓(Simon Kingston)、茉莉雅提(Joanna Moriarty)和SPCK精神飽滿又小心翼翼的同仁,以及他們的同行,特別是HarperOne的毛德林(Mickey Maudlin)。

湯姆.賴特

奧克蘭堡

二〇〇七年,耶穌升天節

目次

序言

第一部:布置場景

Chapter1. 盛裝打扮卻無處可去?

Chapter 2. 對樂園感到迷惑?

Chapter 3. 從歷史情境看早期基督徒的盼望

Chapter 4. 奇特的復活節故事

第二部:神未來的計畫

Chapter 5. 宇宙的未來:進步或絕望?

Chapter 6. 全世界都在等待的

Chapter 7. 耶穌、天國和新創造

Chapter 8. 當祂顯現

Chapter 9. 耶穌:將臨的審判者

Chapter 10. 身體得贖

Chapter 11. 煉獄、樂園、地獄

第三部:操練盼望:復活與教會的使命

Chapter 12. 重思救恩:天堂、地上與神的國度

Chapter 13. 為了國度而建造

Chapter 14. 為了使命而重塑教會(一):聖經根據

Chapter 15. 為了使命而重塑教會(二):活出未來

附篇:兩篇復活節的講道

附註

經文索引

人名索引

主題索引

書摘/試閱

Chaprter1:盛裝打扮卻沒地方去?

1. 導言

有五張快照可以為本書要探討的兩個問題佈置好場景。

一九九七年的春天,世界很多地方都因戴安娜王妃的過世,有一週的時間陷入全國性的哀慟,最後在西敏寺(Westminster Abbey)舉辦特別的安息禮拜時達到頂點。人們攜帶花束、泰迪熊和其他物品到教會、大教堂和市府,排隊數小時要在弔唁簿寫下感傷、有時帶點俗氣的慰問語。一九八九年的希爾斯堡慘劇(Hillsborough disaster;有許多足球球迷被踩踏致死)、一九九五年的俄克拉何馬城爆炸案和類似的事件發生後,同樣也有類似、不過規模較小的公眾哀悼。這些事件凸顯出人們對逝者命運的各種觀念、半調子的觀念、情感和迷信,可謂非常混亂。教會的反應也顯示出,在這議題上,我們距離傳統的基督教教導有多遙遠。

第二個場景是個鬧劇,不過帶有嚴肅的弦外之音。一九九九年初,有天早上我醒來,聽見收音機傳來一則消息。有一個公眾人物因為說出不正統的死後生命的觀點而被解雇,我很有興致地聽著。也許是一個極端的主教或神學家,最終被抓到小辮子?答案揭曉,很荒唐但卻是真的:是一個足球教練。葛連.賀德(Glen Hoddle)是英國隊的經理,他宣告自己相信某種形式的輪迴,在今世所犯的罪,懲罰方式是在來世受身心障礙之苦。代表身心障礙人士的某些團體群起抗議,導致賀德被解雇了。不過播報者也說,在我們的社會,輪迴說已經十分流行,如果印度教徒(他們當中有許多人持有相似的信仰)也自動被禁止當國家球隊的教練,那會很奇怪。

第三個場景不是某個特定時間,但我們很熟悉這快照。二、三十人的車隊緩緩抵達城鎮邊緣的破舊建築。有人用電風琴演奏出不悅耳的背景音樂。表情嚴肅的禮儀師說了幾句話,按了一個按鈕,然後這些人又散去,回到家喝茶,思索著剛剛到底發生了什麼事。一百年前,西方世界幾乎沒聽過火化,現在卻是大多數人的首選(不管是真的或臆測)。這反映出、也促成微妙但影響深遠的改變,人們對死亡和之後的任何盼望,不再抱持一樣的態度了。

我最早是在二〇〇一年寫下這些開場白。在年尾,不消說,我們見證了第四個場景。每個人都知道發生了什麼事情,但事件太過慘烈,不適合細緻描述或討論。那年的九月十一日永遠烙印在全球人民的記憶中。數千人的死亡和數萬家屬的悲痛,引發我們的關愛與禱告。我不會再多說關於那天所發生的事情,但對許多人來說,這事件再次粗暴地逼使人面對本書試圖要探討的問題。二〇〇四年和二〇〇五年猛烈發生的那三次所謂的「自然災害」,也用不同的方式提出這些問題:二〇〇四年節禮日(Boxing Day)發生在亞洲的海嘯、二〇〇五年八月橫掃北美墨西哥灣的颶風,特別給紐奧良帶來難以復原的重創,以及同年十月發生在巴基斯坦和喀什米爾的恐怖地震。

第五個場景是很另類的墓園。如果你去英國德倫郡的伊辛頓村古蹟,朝海邊的方向往山下走,你會來到稱之為伊辛頓煤礦(Easington Colliery)的城鎮。這鎮還是這樣稱呼,但已經沒有煤礦了。原本是礦井口的地方,本來有數千名礦工努力挖礦,其效率超過其他大多數的煤礦區,現在卻是平坦的草地,看起來空蕩蕩,卻充滿哀傷。雖然當地官長曾經盡力挽回,但隨處都可見工業社會的衰退。其他人玩弄權力遊戲,承受苦果的卻是這些人。那景色在我腦海成為一個象徵,或說象徵性的問題。對這些社區來說,他們已經失去方向、失去生活的目標、失去凝聚力、也失去盼望。在這樣的情況下,他們還能有什麼盼望呢?

本書探討的兩個問題,經常被完全分開來討論,但我深信這兩者是緊密相連的。第一,什麼是基督徒的終極盼望?第二,現今世界有什麼盼望可以得到改變、拯救、轉變及新的可能性?大體上,我們可以這樣解答。只要我們把基督徒得救的盼望理解為「上天堂」,本質上是離開這個世界,那麼這兩個問題就注定彼此不相干。真的,有些人會很不快地主張,問第二個問題,就是在忽略第一個,而第一個才是最重要的問題。另外一方面,當人們談論復活,其他人就會感到不快,彷彿這主題會把人的注意力從極其重要且急迫的當代社會問題轉移掉。但如果基督徒的盼望是神的新創造,即「新天新地」,並且如果那樣的盼望已經在拿撒勒人耶穌身上體現出來,那麼我們有十足的理由可以把這兩個問題結合在一起。如果真是如此,回答一個問題,就等於回答了另外一個。我發現對很多人,尤其是基督徒來說,這一切的觀念令他們感到非常意外,不只是基督徒的盼望跟他們之前所認定的,有令人意外的差異,同時這個盼望也提供堅固的基礎,鼓勵人從事這世界的工作。

在第一章,我想要藉由檢視我們這個混亂的世界──廣大的世界,而不侷限於教會界──來佈置好場景,並展開關於死後生命的問題。接著,在第二章,我要討論教會本身。我感到憂慮,因為在我看來,教會有著同樣的混亂。這樣的討論可以凸顯出所需面對的問題,並提出一個框架,讓我們有方向去回答。

我相信大多數人,包括大多數敬虔的基督徒,在這議題上是糊裡糊塗,同時也受到別人的誤導。這導致我們的思考、禱告、聚會、實行、甚至我們在世上的使命,有一些相當嚴重的錯誤。不只如此,如這一章一開始提到的例子所顯示的,非基督徒的圈子,特別是當代的西方世界,已經不知道自己該相信什麼,也不知道基督徒該相信什麼了。人們經常假定基督徒只是相信一般性的「死後生命」,並不曉得復活、審判、耶穌第二次再來等等的概念具體如何揉合在一起、如何言之成理,更不要說這些概念跟今日真實世界的急迫需要有什麼關聯。

問題也不在於整理出該相信什麼關於往生者的事情,或自己可能的後現代命運,儘管這兩樣都很重要。問題在於清晰地思考關於神的事、祂對宇宙的旨意,以及祂現在正在做什麼事情來成就那些旨意。從柏拉圖到黑格爾以降,有些偉大的哲學家宣稱,你對死亡和死後生命的理解,是理解所有其他事物的關鍵,也是其中一個主因讓你願意對事物進行嚴肅的思考。這是基督教神學家都應該要認同的觀念。

毋須贅述,我們現在就來討論廣大世界(教會以外的世界)在這主題上的混亂。

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。