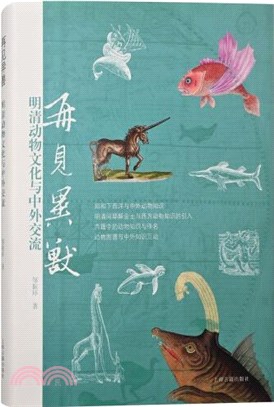

商品簡介

作者簡介

鄒振環

男,祖籍浙江鄞縣,1957年1月27日出生在上海。復旦大學歷史系教授,“中國古代史?明清文化”、“歷史文獻學?明清文獻與文化”專業的博士生導師。研究方向:中國古代史(明清文化)、歷史文獻學(明清文獻)、明清以來西學東漸史。

名人/編輯推薦

序

序言

一、標題釋義

本書主標題:“再見'異獸'”之獸,指廣義“獸”,泛指獅、象、犀、鷹之類的大型哺乳類、鳥類等珍禽奇獸,乃至各種蟲、蛇、魚、鱉的珍稀爬行類。所謂“異獸”,類似《呂氏春秋》所言:“地大則有常祥、不庭、岐母、群抵、天翟、不周,山大則有虎、豹、熊、螇、蛆,水大則有蛟、龍、黿、鼉、鱔、鮪。”高誘認為文中除了“不周”是山,其餘皆為不同的動物之名。古人認為“異獸”包括自然動物,兩棲類和魚類和神話動物,包括傳說中的神獸,如龍、鳳、龜、麟等。“異獸”中還包括外來動物,系跨文化交流的產物。《晉書》卷八“穆帝紀”記述昇平元年(357)“扶南天笠旃檀獻馴象,詔曰:'昔先帝以殊方異獸,或為人患,禁之。今及其未至,可令還本土'。” 這裡的“異獸”一詞是指來自異域能通人心、服役於人的馴象。“異獸”還因與“益壽”諧音,賦予了明清皇帝們美好的想像,因此在紫禁城裡出現了大批異獸的造型,如古代器物中的象鼻瓶、雙龍瓶、雙鳳瓶、鹿頭尊等,以異獸作裝飾的瓶,亦有異獸瓶、益獸瓶或益壽瓶之別稱。

本書書名“再見”有三層不同的含義:一是時空意義上的“再見”。無論從動物史或動物文化史,還是從中外動物文化交流史角度切入,中國都可以劃分出三個高潮迭起的重要時期。第一先秦時期。以黃河流域或黃河流域和長江流域為中心的各域內文化的融匯時期,即上古至春秋戰國所謂“中國之中國”的時期;第二時期秦漢至隋唐。秦漢時期,從環境史的角度切入,中國曾經有一個動物生存和交流的昌盛階段,橫貫歐亞大陸的陸上絲綢之路的形成,隋唐時期陸上絲路由興旺逐漸走向式微。第三時期宋元明清。宋元時期海上絲綢之路興起,中國從“亞洲之中國”進入“世界之中國”的階段。15世紀是世界的航海世紀,明初鄭和下西洋掀開了海上絲路的新局面。與此兩段與外部世界的接觸,外來動物亦頻頻現身,接續漢唐時代類似“獅子”“大象”“汗血馬”等更多的異獸,再次輸入中土,這是“再見”的第一層意義。

“再見”的第二層含義是指文本上的“再見”。即本書研究的動物,並非是對環境史上種種活動著的自然界裡實體動物的考察,而多是討論文獻中的動物,即已經文人和畫家手下創造的“異獸”之文字或圖繪,應該算是實體動物之外的的再次表達,系文化上與“異獸”的再次相遇。

“再見”的第三層含義是對符號性動物的再詮釋。為間接性或設定的東西,即我們所認識的動物文化,類似黑格爾所言:不是事物第一層直接性的表達,而是其間接反映過來的現象,我們想討論的不僅僅是其表皮或帷幕,而是在其里面或後面蘊藏的本質。“再見”的第三層含義比較複雜,不是指直接認知的具象的原生動物,而是間接的認知的帶有符號性的動物。本書所討論的動物文化,不是如鏡面的直接性反射,而是動物世界的另一個的奇幻空間。換言之,這是對動物文化的一種再認識和再詮釋。

二、時空界定

動物史的思考,首先也需要對歷史做時空界定。本書主題關涉“動物文化與中外交流”,討論的時空範圍大致在“明初”至“清中期”。“明清”之“明”,是以15世紀大航海時代前奏的鄭和下西洋, 鄭和下西洋首航的1405年正在成為全球史研究的一個重要的時間節點和關鍵線索。起始於永樂三年(1405)的鄭和下西洋作為本書“明”的起始點,“清”的下限大致在18世紀的乾隆時期。筆者向來不贊成將政治史的重要節點——如鴉片戰爭,作為其他任何中國專門史——文化史、教育史或宗教史的坐標。在歷史的長河中,很難說會猶如旅途之中一般,存在一種客觀的里程碑。本書特別強調“明清”,即從中外交流的角度考察,明初至晚清首先是一個連續不斷的時間概念,文化學術不是政治事變,可以由朝廷頒行一道詔令正式開始施行,或一紙禁令而驟然中斷。長期以來中國學界多將中英鴉片戰爭發生的1840年作為近代史的開端,這種由“前近代”邁入“近代”的敘述方式,也被運用到中外交往的歷史敘述之中,其分期的標準主要是西力東侵所帶來的不平等條約。如果從中外“文明”的大規模相遇,並著眼於中國歷史自身的演變軌跡來考察的話,15世紀初的鄭和下西洋和16世紀歐人東來,似乎更合適作為中外交往新階段的一個坐標。

三、動物文化

有關歷史上動物和人與動物關係史的記載,在中國有著悠久的歷史傳統。有關動物自然史(Natural history)的描述,如牛羊的歷史、獅子或大象的歷史,很多還與蓄養和捕獵的歷史聯繫在一起。動物史研究主要是討論人與動物關係史(histories of human and non-human animal relations),即研究動物對人類社會和文化的影響,如“虎患”研究、近代租界裡隨著喜好食牛肉的西人逐漸增多而形成了屠牛問題,以及現代社會某些區域存在的狗肉生意等,這些都曾引發過社會不同人群之間的爭執,其間亦有中西知識和文化觀念的衝突。歷史上人與動物之社會學或文化關係史的研究,近三十年來幾乎成為歐美和中國學界有關動物史的主流研究。從這些角度切入,且已說出了更多、更有意思的話題,亦可以成為歐美風行一時的文化研究(cultural studies)理論影響和驅動下的廣義動物研究(animal studies),這些研究有別於傳統生物學(biology)上的動物學(zoology)的研究,屬於文化史研究的一個分支,或以為可以將之稱為“新動物史”研究。

所謂的動物史在歐美學界已經取得了很大的進展,相關的學術成果非常豐碩,研究方法和理論也日益精細複雜,已經出現了智識史(intellectual history)、人文史(humane history)和整體史(holistic history)三種不同的研究路徑。2007年,美國密西根州立大學的社會學教授琳達?卡洛夫(Linda Kalof)出版的通史性專著《觀看人類歷史中的動物》,以包括繪畫、雕刻、影像和敘事文本在內的各種人類文化文本中動物的表徵為中心,揭示了從史前時代到公元2000年間人類如何描述、再現動物以及人類與動物的關係。該書採用了傳統的歐洲史分期:公元前5000年的史前時代、公元前5000年到公元500年的古代、500—1400年的中世紀、1400年到1600年的文藝復興時代、1600年到1800年的啟蒙運動時代,以及1800年到2000年的現代性(modernity)時代。她還與利物浦大學的中世紀史教授布麗吉特?瑞索(Brigitte Resl)合作主編了六卷本通史《動物的文化史》,該書也採取了類似的歷史分期,每一卷都圍繞象徵主義、狩獵、馴化、娛樂、科學、哲學和藝術這七個主題,探討相應歷史時期內動物在人類社會和文化中不斷變化的角色。

動物有記憶,動物與自己的語言,動物會把自己的生活經驗代代相傳,動物有自身的文化行為。本書研究的動物文化,不是動物的文化行為,而是以研究人類與動物的關係為出發點。馬逸清在《中國虎文化》序言中指出“動物文化,是指具有動物形象和內容的文化,它是人們按照動物的外部形態和生態特點,並依據人類生活和生產活動的需要塑造的諸多社會文化現象,這包括和動物有關的語言文字、書法繪畫、文學、美術、音樂舞蹈、宗教信仰、民族習俗等等,這些和動物有關的文化,無論精神的或者是物質的,都是人們根據社會生活的需要創造的。” 簡言之,動物文化是人類改造動物的成果,在物質、精神和製度等方面的體現,亦屬人文學科和社會科學的研究範圍。

與動物打交道曾是先民生活的主要內容,心智的發展,尤其是先進狩獵工具的使用和組織化製度的出現,使得人類對抗動物的能力大大提高。人們在與動物的長期交往過程中,創造了豐富燦爛的動物文化。尤其是農業革命之後,人類開始懂得種植和馴養。馴養技術的廣泛使用,使人類獲得了控制其他動物的能力。羈傲不遜的狼成了忠貞不二的狗;曠野裡的野豬成了圈圈欄裡的家豬;原野上奔走的野牛和野馬,被套上了羈絆,關到了狹小的畜欄內,開始了終生的勞役;失去天空的鴻雁成了人類求婚的禮品;離開了山野的原雞,也成了滿足人類口腹的白洛克和九斤黃。甚至類似像這樣的龐然大物,也成了人類運輸的工具,在戰爭中起著一種巨型戰車的作用。中國古代文獻記載了數量可觀的動物資源,其中珍藏著古人對動物的認識和研究,成為保存和探究動物文化的重要資料。動物文化與人類的心理思維、宗教信仰、生產生活等都有著密不可分的關係,研究歷史上的動物文化為研究歷史提供了一個獨特的角度。人類溫飽之餘,終於有了閒情逸致,他們把獅子老虎捕來,不再吃它們的肉,而是看看這些昔日的山林之王在假山窪水之間徘徊;把孔雀和鴛鴦關入大籠,讓人們觀賞它們如何在人類面前繼續求偶炫耀、談情說愛;把野外的畫眉和鸚鵡放入籠中,讓它們繼續歡快地鳴唱。人類從中獲得了山林野趣;而帝王則滿足於一種世事祥和、祥瑞徵兆的心理安慰。在漫長的相處過程中,人類在動物身上寓寄了自己太多的情感,創造出了豐富的動物文化。許多動物已經不再是動物本身,而成了觀念動物。

“動物文化”一詞,最早可能出現在1996年4月7日《北京紀事》刊載的李向陽《動物文化沙龍》一文,不過細讀該文,似乎重心在“文化沙龍”一詞,又稱“動物文化圈”。目前所知,首先註意以“動物文化”內涵的主要是一批研究跨文化交際中“動物詞”文化涵義和中外動物“文化詞”互譯的學者。在漢語表述中,較早在學術論文題名上使用“動物文化”一詞的,可能是李君文、楊曉軍合著的《東西方動物文化內涵的差異與翻譯》(《天津外國語學院學報》2000年第2期),但該文還是主要在討論動物文化詞彙的翻譯。大約21世紀前十年後期,“動物文化”受到了歷史學界的注意,宗麗麗《試論先秦文獻中的動物文化與文化動物》(華中師範大學“歷史文獻學”2009年碩士論文),是較早討論動物文化史的學位論文。該文的第一部分首先提出了“動物文化”和“文化動物”兩個概念,嘗試從一種較為準確的定義入手,來給研究動物文化的相關名詞“正名”;其次,將文化動物以文化學、生物學相結合的標准進行分類,把先秦文獻記載的動物分為“真實動物”和“虛幻動物”兩類。

動物文化是指人類以不同的媒介來塑造人類社會需要的動物形象,動物即是人類的食物、藥物、飾物,也是人類智慧和行為模式的來源、驅邪避祟的保護神,是人類話語中最常用的符號,甚至是地位的象徵。人與動物的交互作用,被編織在一起,成為一種有生命的織品。“動物文化”範圍的內涵和外延迄今都還比較模糊,但筆者認為至少可以包括如下五個方面:

1、文化動物與動物崇拜。馴養動物以作食材,以供觀賞,在中國古代已有數千年的歷史,從皇家動物園的設置到近現代各大中城市興建的公共動物園,為民眾提供了文化休憩娛樂之所,也豐富了動物文化。動物文化中包含有“文化動物”,如中國的龍,現有的研究將之視為雷電現象的物化,而鳳凰,則是太陽的物化,被殷人曾視鳳鳥為其祖先的神靈。對於這些自然界中不存在的傳說中的動物,或稱之為“神話動物”、“神化動物”、“精靈動物”, 亦稱“觀念動物”或“文化動物”。在古人把動物尊奉為神加以崇拜,是原始宗教中一種普遍現象。由於龍、鳳、饕餮、麒麟、天祿、辟邪就是這些動物的代表。由於這些動物常常來無影去無踪,先民們無法看清它們的真實面目,所以這些動物形象和圖案最早出現時往往只有一個大致的抽象的外形,出於具象化的需要,慢慢才演變為具有多個動物特徵的混合體。在20世紀80年代安陽出土的鳥骨中,除了雞骨外,另有孔雀、禿鷲、雉,其中最多的是猛禽鷙鳥。至今尚存在於青海省黃南藏族自治州同仁縣隆務河畔年都乎村土族群眾中的“跳於菟”,即“跳老虎”,就是一種古老而又極富生命力的動物崇拜的文化遺存。土族繼承和保留了古羌部族“崇虎”、以虎為圖騰的遺俗。古羌部族認為老虎可以去驅鬼逐邪,給人們帶來新一年的吉祥和平安。為什麼古人崇拜動物? 崇拜哪些動物? 崇拜它們什麼? 在中國幾千種動物種類中,為何獅、虎、豹等被崇拜,類似牛、羊、豬、犬、雞、鴨等普通的常見家畜卻較少被神化,受到崇拜呢?都是頗值得研究的問題。

2、動物意象及其歷史演變。意像是融入了主觀情意的客觀物象,或者是藉助動物物象表現出來的主觀情意。不同的民族文化因受其獨特的歷史地理因素、社會文化習俗、思維方式及價值觀念的影響,有著不同的客觀物象,即使是相同的動物客觀物像也會引起不同的主觀情意。因此,往往會形成具有相對獨特含義的動物意象,積澱著濃厚的民族智慧和歷史文化因素。意象會演變和轉化,特別是在跨文化中外交流中,擁有豐富內涵的動物文化意象的互譯可謂重中之重。不同動物所代表的文化寓意,如龍、蛇、馬、羊等,在不同民族、不同時代可能存在很大的差異。以中西方為例,中國人視狗為低賤的象徵,西方則視之為忠誠的代表;羊在中國人心中寓意吉祥溫順,西方尤其是英國,則認為羊生性淫蕩邪惡;中國人聽到貓頭鷹認為不吉祥,是個凶兆,西方則把它視作智慧的化身。白蛇在不同歷史階段的文明系統中,呈現出不同的樣態,在中國的白蛇傳說中,她是美麗和正義的象徵,而在基督教西方文明傳說中,白蛇卻扮演著不光彩的角色。在道教修煉文化的背景下,白蛇又成為修煉思想的體現,產生了蛇精、蛇妖、蛇仙的概念動物。這種動物的觀念化和符號化有時甚至達到氾濫的程度,如中國傳統文化中出現的以“鹿”代“祿”,以“蝠”代“福”,以“喜鵲”和“鵪鶉”寓意“喜慶”和“平安”,猴騎在馬上寓意“馬上封侯”,鷺站在芙蓉邊上寓意“一路榮華”。

3、動物在東西方文化歷史中的不同作用。在全球關聯的動物史研究中,動物的名稱與形像被用於表達政治的概念。世界歷史上都有通過獻貢特殊的動物,作為溝通宗主國和藩屬國之間政治信息的一種載體,使得鳥獸多成為確認其合法地位的象徵物。動物與政治與外交活動交集,形成一種特殊的政治敘事,生成了政治或民族的訴求。克羅斯比1972年出版的全球史經典《哥倫布大交換:1492的生物學和文化後果》以及1986年出版的《生態帝國主義:歐洲的生物擴張》兩書中都討論了隨著歐洲殖民者來到美洲的那些舊大陸的動物(包括豬、牛、羊、狗和馬)、植物與病菌,改變了當地的生態環境,增強了殖民者對美洲土著的軍事優勢,在征服美洲的過程中起到了重要作用。安德森(Anderson)2004年推出的《帝國的造物:家畜如何改變早期美洲》更是進一步闡釋了舊大陸家畜對美洲的征服和改造作用,以及它們與歐洲殖民者和土著之間的互動關係。在“動物征服美洲”之外,也有從文化和象徵層面入手探討動物與歐洲帝國主義關係的研究,如哈利瑞特?瑞特佛1987年完成的歐美動物史研究的開創性著作《動物財產:維多利亞時代的英國人和其他動物》一書,其中有兩章專門討論英國動物園的“海外動物”,以及英國殖民者對當地大型野生動物的狩獵,認為英帝國的全球殖民過程中對殖民地動物的捕獲、展示和殺戮,有助於建構、強化英帝國的帝國形象和統治權威。動物還經常在旗幟、徽章和紋飾上作為團結的象徵。動物被認為具有靈性的力量,中國歷史上佛教和道教的動物觀念,影響了國人關於動物的描述、修飾和書寫的方式。

4、動物詞彙、譯名與符號。動物詞彙是最早進入人類詞彙系統的詞類之一。在歷史的發展過程中,如虎是獸中之王,力大威猛,使人產生一種勇敢、強悍、威武的聯想,漢語中把勇將喻為虎將,把勇猛善戰的人喻為虎膽英雄,而勇猛健壯、精力充沛的年輕人常被稱為小老虎。馬作為我國古代重要的交通工具和作戰工具,在古代人民的中具有較高的地位,出現了許多與馬相關的詞語,如天馬、神馬、龍馬、千里馬、識途馬、兵強馬壯、橫戈躍馬、金戈鐵馬、一馬當先、萬馬奔騰、龍馬精神、馬到成功、老驥伏櫪志在千里等;羊也因為漢語所特有的諧音這種語言形式,羊與“祥”諧音,因而在漢文化中是吉祥幸福的象徵,古人認為羊是充滿靈性的動物,馴良的羊給中國人的印象就是溫和的,善良的。成語中“羊”多指弱者,如羊質虎皮、羊落虎口、待宰羔羊等。近代隨著西方文化的傳入,羊又多了另一層含義,如迷途羔羊、兩腳羊、替罪羊。而老鼠形象猥瑣,偷竊成性,使人產生惡感,成語賊眉鼠眼、鼠目寸光、鼠竊狗偷、鼠肚雞腸等,都是從老鼠的形象和特徵入手來比喻多種小人的。動物譯名也會逐漸具有了文化色彩,反映著不同民族的文化特徵,表現為動物譯名文化內涵意義間的巨大差異,需要從概念意義和文化內涵意義兩個層面,來討論跨文化中外交流過程中動物譯名之間轉換的關係,指出對動物譯名,需要建立在對不同文化認知的基礎之上。對不同文化的相似性和差異性的認知,有助於避免不同文化間差異所引發的交際障礙,保證跨文化交流的順利進行。在不同的文化系統中,動物作為像徵符號,也會產生截然不同的意義,如歷史上邊緣地區被視為蠻夷的少數民族,命名經常是被打上了反犬旁,或將沒有接受中華文化的族群,視為“獛”、“?”等。人類經常自比或他喻動物,如皇帝自稱“真龍天子”、勤奮者自比“老黃牛”、胸怀大志者自詡“鴻鵠”;將猛將他喻為“虎賁”,將有才幹的人稱為“千里馬”,妖媚女指稱“狐狸精”,把獨霸一方的作惡者視為“地頭蛇”,見風使舵的人稱作“變色龍”,外表和善而內心凶狠的人比喻為“笑面虎”,隨聲附和者稱作“跟屁蟲”,恩將仇報的人喻為“白眼狼” ,嘴巴多話而常說令人討厭之語者稱作“烏鴉嘴”,不勞而獲的人喻為“寄生蟲”。動物的意像不僅用於比喻個人及其品性,也指稱國家或黨派,如俄羅斯被稱為“北極熊”、英國被稱為“約翰牛”、法國是“高盧雞”、美國是“山姆鷹”;美國的共和黨和民主黨是“象”“驢”之爭等。至今仍有新創造的動物詞語,如能給群體帶來活力的“鯰魚效應”;將極其罕見的、出乎人們意料的風險稱為“灰犀牛”;將難以預測、且不尋常的事件稱為“黑天鵝”事件,兩者正好相互補足的概念;而把在一定範圍內普遍存在,同時破壞力較強,且很難做出預測的事件稱為“大白鯊”事件,如戰爭和傳染病,它不同於“黑天鵝”,“黑天鵝”事件完全無法預測,破壞力很強,發生的概率極低;亦不同於“灰犀牛”事件;“灰犀牛”事件以較大概率發生,破壞力較強,但是可以預測,比如地球變暖、珍稀動物瀕臨滅絕。

5、動物文獻和動物圖繪和飾物。在漫長的歷史長河中,人類也留下了許許多多動物文獻和人大量的動物圖繪。如帛書《相馬經》、《相犬經》,甯戚的《相牛經》,師曠撰、晉張華注《禽經》,敦煌古藏文寫卷中的《療馬經》、《治馬經》、《醫馬經》、《相馬病經》、《明堂灸馬經》、《駱駝經》、《療駝經》等。此外,還有范蠡的《養魚經》,明人周履靖的《相鶴經》、黃省曾的《養魚經》、《師曠禽經》,明人黃省曾的《獸經》,以及《納貓經》、《解鳥語經》等。動物文獻還包括動物文學(寓言)。動物圖繪除了岩畫和壁畫,陶瓷、青銅器、石器、玉器、木器、服飾、書畫,以及其他器物上動物圖繪外,還有大量的動物圖繪,如仰韶文化中所的動物紋飾,鳥紋是商末周初青銅器最主要的裝飾圖案,有所謂“小鳥紋”、“大鳥紋”、“長尾鳥紋”,以及少量的“鴟梟紋”。動物圖紋也逐漸抽象化和符號化,成為人類創造的特殊的動物形象,它們常常游離於動物本體之外,成為人類觀念的寄託。或甚至成為人類戰爭中的武舞飾物,周武王在伐商的《尚書?牧誓》中“尚桓桓,如虎如貔、如熊如羆”;而《尚書?益被》中的“擊石拊石,百獸率舞”,顯示出週人在這些征戰中,敲擊著石器,扮演著各種虎、熊等動物助戰的實況,文中的虎、貔、熊、羆之類的“百獸率舞”,亦可能是武舞中舞者所戴的假面飾物而跳的擬獸舞姿。

“動物文化”的概念內涵與外延至今仍然模糊,根植於人類動物觀念的變化,又源於環境的變遷和社會的發展,其產生的背景異常複雜,滲透了自然科學和人文學科的諸多因素。動物文化的脈絡,仍是一個尚未得到充分認識的領域。

四、“中外交流”

“交流”並非人類所獨有,動物也有自己的交流,很多動物是依靠氣味來進行互相的交流。人類的交流方式比任何動物都要復雜,交流也較之更為充分。而惟有人類,才能藉助動物實現“文化交流”。中國古籍中沒有“交流”一詞,只有“交接”與“交通”,《墨子?尚賢中》有:“外有以為皮幣與四鄰諸侯交接。” 《史記?魏其武安侯列傳》中有:“諸所與交通,無非豪傑大猾。” 這裡都是交往之意。“交流”最初可能是物理學上的一個外來詞,後來意義被延伸到了社會科學和人文學科。“交流”一詞運用於社會科學的領域比較晚,因為20世紀40年代仍在採用“交通”一詞,如方豪的《中西交通史》。“交流”和“傳播”在英文中是同一個詞: communication。如大眾傳播學即Mass communication;跨文化傳播學即Intercultural communication。Communication含義比較複雜,在中文中有傳播、交流、溝通、交際、通訊、交通等多種譯法。其基本含義是“與他人分享共同的信息”。這個詞在中世紀就出現了,它來自拉丁語,詞根common,與共產主義communism的詞根相同,含義是共有、共同的意思。“交流”最簡單的解釋應該就是指信息、知識、思想和感情的發送和交換。國內外對交流一詞也有一百多種定義。大致可以歸為“說服派”和“共享派”二種。筆者將之定義為:交流是一種雙邊或多邊的影響行為的過程,實際上也是文化在空間上從一地擴散到另一地的過程;在這個過程中,一方有意向地將物品或信息通過一定的媒介和路徑傳遞給意向所指的另一方,以期喚起特定的反應或行為。文化交流是一個全方位的立體網絡式的交流,不同地區、不同國家和不同民族所創造的文化,不能僅僅局限在人類的器物、制度、觀念、語言等幾大層面,也包含著與之密切相關的動物文化。交流應該是互相的傳播與借用,在人類不同文化的交流中,動物文化也是重要的構成。

“中外交流”的方式屬跨文化交流,同文化交流是指編碼基本一致的同一文化系統中的交流,如中國本土動物文化之間的交流;跨文化交流是指編碼完全不同的文化間的交流,跨文化的中外交流,常常是兩種全然不同的文化意蘊與話語系統的交流,因此跨文化的交流一般都需通過解碼人——編譯者。編譯者是把接受到的信息不同程度地進行解碼處理,信息解碼後的意義,與發送者的原意有增加、減少或變形;在解碼的過程中,編譯者的語言能力、運作方式(是個人獨譯,還是兩人口述筆譯式的合作,如明清間耶穌會士與中國學者的合作),都會對解碼過程產生不同的影響。中外交流的基本元素可以是具象的東西,如不同類型的動物、動物文獻、動物石刻、動物文飾等;也可以是抽象的信息,如動物文化中的知識、觀念、名詞等,這是交流和傳播得以進行的最基本的要素,或是交流和傳播的靈魂。中外交流中接受信息的主體有不同的層面與層次,可以是個人(讀者)、群體(學會)、組織或國家。如元代周邊國家向元朝皇帝獻貢大象;孟加拉國將長頸鹿作為貢品,獻貢給明王朝永樂大帝,兩者都在國家的層面。最初國家間的動物獻貢、政府間的動物外交、動物商貿往來、動物知識的傳授、個人有關動物的演講、動物書籍的翻譯、有關動物的文件往來等,都可以成為傳播媒介。中外動物文化的交流有在“器物”層面的接受,也有在“義理”的層面。“器物”的層面是通過物化形式的動物,有直接的觀賞性,在不同文化交流中具有較強的通約性,要比心理認知的“義理”層面的動物文化,如動物倫理、動物信仰和對動物價值觀的認知,更容易接受。前者較之後者在交流的速度和規模上也相對容易和迅速。動物也是一種重要的文化載體,一種異域的動物、一張異獸的圖繪或一本有關珍禽的書籍,都會產生重要的影響。譬如明末清初西方傳教士將西方典籍《獅子說》編譯成中文,就對中國人的動物知識產生了重大的影響。如何識別和認識外來的動物文化,也是中外文化交流中的一項重要的課題。

動物文化是多元化的瑰麗多彩世界的一部分,全世界珍禽異獸的交流,不斷地自異域引進新的動物以及動物知識,是中外動物文化交流史的題中應有之義。目前的中外文化交流史,尚未系統地揭示這一主題,本書的完成,於此會有一定的開創性意義。

目次

序言

一、 標題釋義

二、時空界定

三、動物文化

四、中外交流

五、研究綜述

六、本書結構

第一編、鄭和下西洋與中外動物知識

第一章、 鄭和下西洋與明初“麒麟外交”

一、 異獸呈現:鄭和下西洋與海上七次“麒麟貢”

二、 物靈政治:作為盛世瑞獸的文字與圖像記憶

三、 “麒麟外交”:明朝天下/國家的意義

四、 本章小結

第二章、滄溟萬里有異獸:《西洋記》中的動物詮釋與想像

一、文本究原:《西洋記》中的動物描述的資料來源

二、神駿非凡顯天威:文本中的“天馬”

三、跨境異獸呈祥瑞:外來動物貢品的種類

四、江洋動物寓艱險:海洋動物的意象

五、萬國貢物拜冕旒:奇獸象徵的盛世瑞應

六、本章小結

第二編、明清間耶穌會士與西方動物知識的引入

第三章、明末清初輸入的海洋動物知識——以西方耶穌會士的地理學漢文西書為中心

一、承載異域動物知識的地理學漢文西書

二、奇異“飛魚”的共同觀察和不同表達

三、遠洋航海中令人恐懼的魚類

四、大航海時代擬人化的魚故事

五、本章小結

第四章、殊方異獸與中西對話——利瑪竇《坤輿萬國全圖》中的海陸動物

一、李之藻刊刻的《坤輿萬國全圖》:熔鑄中西知識系統的首幅最完整的世界地圖

二、《坤輿萬國全圖》彩繪本上動物群像及其設計者

三、新大陸動物的描述與新舊大陸的知識互動

四、“嵇沒辣之獸”、麒麟與獨角獸

五、藩地“屠龍”之說

六、本章小結

第五章、南懷仁《坤輿全圖》及其繪製的美洲和大洋洲動物圖文

一、南懷仁——康熙時代百科全書式的傳教士編譯者

二、《坤輿全圖》的版本及其所據資料

三、《坤輿全圖》繪製的美洲動物

四、《坤輿全圖》繪製在“大洋洲”附近的海陸動物

五、本章小結

第六章、康熙朝“貢獅”與利類思的《獅子說》

一、康熙朝的貢獅與《獅子說》的作者利類思

二、作為“獅文化”百科全書的《獅子說》

三、《獅子說》的原本是否亞特洛望地的《動物學》

四、《獅子說》與基督教文化的象徵符號

五、本章小結

第三編、典籍中的動物知識與譯名

第七章、“化外之地”的珍禽異獸:“外典”與“古典”“今典”的互動——《澳門紀略•澳蕃篇》中的動物知識

一、“禽之屬”中的“珍禽”

二、“獸之屬”中的“異獸”

三、“蟲之屬”和“鱗介之屬”中“蛇蟲”和“奇魚”

四、借助傳統方志分類容納異域動物新知識

五、本章小結

第八章、東亞世界的“象記”

一、元代文獻中的“象記”與“白象”情結

二、明清筆記文獻中的“象房”“馴象”與“浴象”

三、《熱河日記》中的《象記》

四、日本文獻中的“象之旅”

五、本章小結

第九章、音譯與意譯的競逐:“麒麟”、“惡那西約”與“長頸鹿”譯名本土化歷程

一、“麒麟”、“祖剌法”和“徂蠟”

二、沒有雄性特徵的“惡那西約”

三、音譯“支列胡”、“知拉夫”和“奇拉甫”

四、晚清音譯與意譯的對抗:“之獵猢”、“及拉夫”與“鹿豹”

五、意譯名“長頸鹿”的首創與流行

六、本章小結

第四編、動物圖譜與中外知識互動

第十章、《獸譜》中的“異國獸”與清代博物畫的新傳統

一、博物學視野下的《獸譜》

二、《獸譜》中外來異國獸與《坤輿全圖》的“異物圖說”

三、西學東漸與清代博物畫發展中的多元傳統

四、本章小結

第十一章、《清宮海錯圖》與中外海洋動物的知識與畫藝

一、深藏清宮中的《海錯圖》

二、《海錯圖》的作者聶璜

三、“麻魚”、“井魚”與《西方答問》、《西洋怪魚圖》

四、日本人善捕的“海鰌”

五、《海錯圖》中的“飛魚”和中西“飛魚”的對話

六、中西“人魚”譜系中的《海錯圖》

七、中西魚類繪畫的差異與互鑑

八、本章小結

全書結語

引用文獻

後記

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。