相關商品

商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

商品簡介

【內容簡介】

達賴喇嘛唯一開示

流傳最廣的佛教經典──

藏傳《心經》最權威注疏

以《心經》印證人生

用生活詮釋《心經》

幫助你去煩解憂

了解生命的真義

生活就是生存與死亡、快樂與痛苦、繫縛與解脫、生死和涅槃等彼此相依的過程,

煩惱源自內心升起的苦,但一切苦樂只是內在的經歷。

如果你常感到煩躁、充滿困惑,或是充滿強烈欲望或憤怒,

何妨跟著達賴喇嘛一起讀誦《心經》,深入思考,

讓生活充滿法的自在與禪的和諧,解決生命中的難題。

◎達賴喇嘛的《心經》智慧◎

★有意追求精神成長的我們,必須不斷地自我檢視,看看我們在每個時刻是如何生活的。

★因苦產生的各種情緒,源自對「我」的貪執,而把境界視為「我的」。

★煩惱升起時,立刻干擾我們的心念。真正的行者,在遭遇逆境時,都能像樹一般堅毅不拔。

★心的特質,能把聰明才智轉變成強大的積極力量,讓心更為寬廣,甚至當意外或災難發生時,我們才能不受影響、維持鎮定。

★生氣與仇恨會破壞我們內心的平靜。慈悲、寬恕、手足情誼、知足和自律則是我們外在與內在平靜的基礎。唯有強化這些內在特質,才可能擁有真正而持久的平靜。

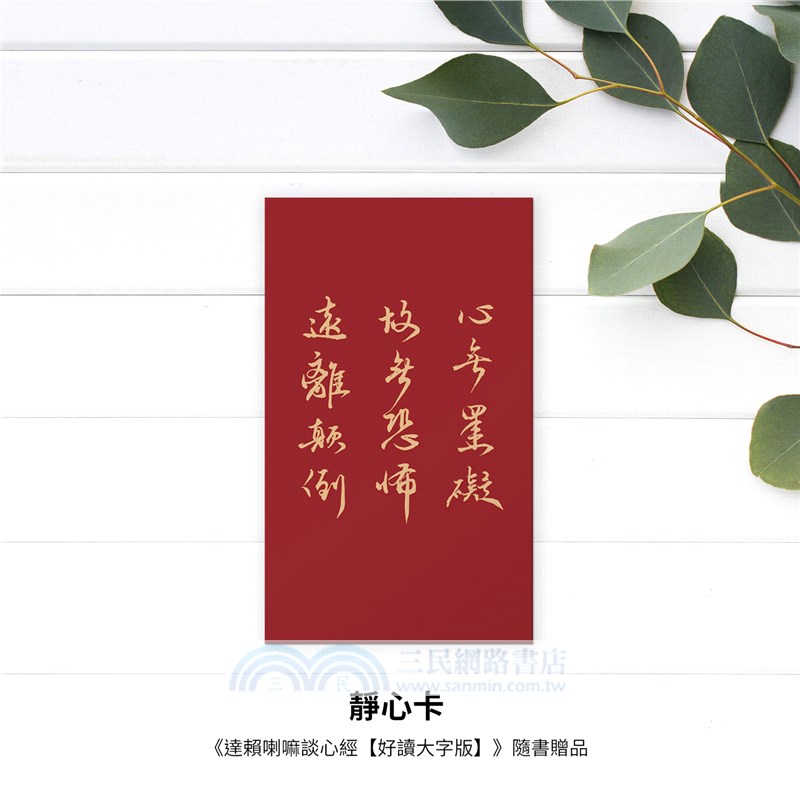

隨書附贈【靜心卡】:

心無罣礙,故無恐怖,遠離顛倒。

《達賴喇嘛談心經》:隨時隨地修心自持,守護自己的本心。

達賴喇嘛唯一開示

流傳最廣的佛教經典──

藏傳《心經》最權威注疏

以《心經》印證人生

用生活詮釋《心經》

幫助你去煩解憂

了解生命的真義

生活就是生存與死亡、快樂與痛苦、繫縛與解脫、生死和涅槃等彼此相依的過程,

煩惱源自內心升起的苦,但一切苦樂只是內在的經歷。

如果你常感到煩躁、充滿困惑,或是充滿強烈欲望或憤怒,

何妨跟著達賴喇嘛一起讀誦《心經》,深入思考,

讓生活充滿法的自在與禪的和諧,解決生命中的難題。

◎達賴喇嘛的《心經》智慧◎

★有意追求精神成長的我們,必須不斷地自我檢視,看看我們在每個時刻是如何生活的。

★因苦產生的各種情緒,源自對「我」的貪執,而把境界視為「我的」。

★煩惱升起時,立刻干擾我們的心念。真正的行者,在遭遇逆境時,都能像樹一般堅毅不拔。

★心的特質,能把聰明才智轉變成強大的積極力量,讓心更為寬廣,甚至當意外或災難發生時,我們才能不受影響、維持鎮定。

★生氣與仇恨會破壞我們內心的平靜。慈悲、寬恕、手足情誼、知足和自律則是我們外在與內在平靜的基礎。唯有強化這些內在特質,才可能擁有真正而持久的平靜。

隨書附贈【靜心卡】:

心無罣礙,故無恐怖,遠離顛倒。

《達賴喇嘛談心經》:隨時隨地修心自持,守護自己的本心。

作者簡介

【作者簡介】

達賴喇嘛(His Holiness the 14th Dalai Lama, Tenzin Gyatso)

第14世達賴喇嘛,為西藏人民和藏傳佛教的精神和政治領袖,亦為全球崇敬之佛教大成就者。

本名丹增嘉措,1935年7月6日生於西藏安多的貧窮農家,兩歲時被認定為第13世達賴喇嘛轉世。1959年西藏局勢丕變,流亡至印度至今,並於印度北部的達蘭薩拉成立流亡政府。

精通西藏佛法中各派信仰,具各派傳承,亦十分尊敬其他宗教。長年主張以和平方式為西藏爭取宗教與文化自由,經常走訪世界各地,與各領域學者對話及合作。暢談慈悲、寬恕、跨信仰理解、尊重自然環境,以及世界和平等普世價值,廣獲各界敬重與肯定,於1989年獲頒諾貝爾和平獎,2007年獲頒美國國會金質獎。

五十多年來不辭辛勞,以溫和精煉的話語,將佛教教義遍傳世界,澤被眾生,著作已達五十餘部。

【譯者簡介】

鄭振煌 居士

1945年生於台南,台大外文系畢業,政大新聞研究所碩士。現任中華維鬘學會名譽理事長、中華佛教居士會副理事長、淨覺僧伽大學大乘研究所所長。

致力推展居士菩薩道及佛教現代化、國際化、學術化、生活化。長年於海內外主持佛學講座、研習營及禪修營。翻譯藏傳、南傳佛教英文書籍,也將漢傳佛教等典籍譯為英文,並曾為達賴喇嘛、顙東仁波切、一行禪師等大師擔任口譯。2007年創立社團法人中華維鬘學會,擔任理事長,於2013年卸任,任名譽理事長迄今。

主要譯作:《西藏生死書》《當修行者遇見大師》《達賴喇嘛談心經》《認識藏傳佛教》《心靈神醫》《菩提樹的心木》《聖道修行》等四十餘部。

達賴喇嘛(His Holiness the 14th Dalai Lama, Tenzin Gyatso)

第14世達賴喇嘛,為西藏人民和藏傳佛教的精神和政治領袖,亦為全球崇敬之佛教大成就者。

本名丹增嘉措,1935年7月6日生於西藏安多的貧窮農家,兩歲時被認定為第13世達賴喇嘛轉世。1959年西藏局勢丕變,流亡至印度至今,並於印度北部的達蘭薩拉成立流亡政府。

精通西藏佛法中各派信仰,具各派傳承,亦十分尊敬其他宗教。長年主張以和平方式為西藏爭取宗教與文化自由,經常走訪世界各地,與各領域學者對話及合作。暢談慈悲、寬恕、跨信仰理解、尊重自然環境,以及世界和平等普世價值,廣獲各界敬重與肯定,於1989年獲頒諾貝爾和平獎,2007年獲頒美國國會金質獎。

五十多年來不辭辛勞,以溫和精煉的話語,將佛教教義遍傳世界,澤被眾生,著作已達五十餘部。

【譯者簡介】

鄭振煌 居士

1945年生於台南,台大外文系畢業,政大新聞研究所碩士。現任中華維鬘學會名譽理事長、中華佛教居士會副理事長、淨覺僧伽大學大乘研究所所長。

致力推展居士菩薩道及佛教現代化、國際化、學術化、生活化。長年於海內外主持佛學講座、研習營及禪修營。翻譯藏傳、南傳佛教英文書籍,也將漢傳佛教等典籍譯為英文,並曾為達賴喇嘛、顙東仁波切、一行禪師等大師擔任口譯。2007年創立社團法人中華維鬘學會,擔任理事長,於2013年卸任,任名譽理事長迄今。

主要譯作:《西藏生死書》《當修行者遇見大師》《達賴喇嘛談心經》《認識藏傳佛教》《心靈神醫》《菩提樹的心木》《聖道修行》等四十餘部。

序

【序言】

從僧人的低吟聲中觀照空性、克服煩惱

文/格西圖登金巴(藏傳佛教的佛學博士) 達賴喇嘛以大乘佛教聖典《般若波羅蜜多心經》作為本書的基礎。傳統上,大乘佛教興盛於印度、中國、西藏、日本、韓國、蒙古、越南和中亞許多地區,包括現在的阿富汗。兩千多年的歲月中,《般若波羅蜜多心經》在數百萬佛教徒的宗教生活中扮演著極重要的角色,任何人想要成就般若,都會不斷地背誦、研讀和禪觀此經。即使在今日的西藏寺院中,僧人仍以低沉的音調吟誦;在日本的禪寺以及中國、越南的寺院中,則各自配合著擊鼓聲和莊嚴的梵唄誦唱。 《般若波羅蜜多心經》簡稱為《心經》。數世紀以來,對於《心經》妙義的詮釋汗牛充棟。透過達賴喇嘛的開示,我們認識了佛教這個偉大的精神傳統對《心經》的詮釋。由於達賴喇嘛的旁徵博引,本書足以視為大乘佛法中心教義的全面介紹。 從歷史的角度來看,《心經》屬於佛經中的般若部。大半生致力於翻譯般若經典為英文的歐洲學者愛德華.孔茲認為,《心經》應結集於西元前一百年至西元六百年之間。 般若經典探討般若空性的甚深智慧。然而,根據達賴喇嘛的開示和收於附錄的十五世紀西藏論師所述,我們發現《心經》內含漸修道的甚深密意,包括資糧道、加行道、見道、修道和無學道(究竟道)五道。再者,這些論著也呈現出利他發心如何達到利益所有眾生的佛果,這是《心經》隱意大乘菩薩道的基本動機。換言之,這些般若經典的中心思想即是悲智雙運。 《心經》的核心訊息是一連串的「否定語句」(遮詮),這可能會令對大乘佛教不熟悉的讀者感到困惑,但對許多人而言,卻是甚深靈感的來源。因此,要想解決這個困惑,就必須了解「否定語句」在般若經典中所扮演的角色。 佛教一開始,就以解脫我們對「執著」的束縛為中心思想,特別是「法我執」和「人我執」。根據佛教,我們的苦源自於我們將諸法無常視為恆常,尤其是「人我執」的習氣。這種執取,造成我們與周遭人事物的不協調。由於此習氣深深根植在心中,唯有對「人我執」徹底解構,才能帶領我們達到精神上的真正自由。 《心經》對萬法(特別是五蘊)自性的否定,不僅可視為佛教智慧的引申,同時也是這種智慧的最佳例子。這是《心經》在大乘佛教世界深獲尊敬的關鍵。 《心經》除了用來深觀空性外,也常常被唸誦,作為去除修行障礙的工具。例如,西藏傳統上都會在每次法會開始時唸誦此經。我記得一九七○年代初期,達賴喇嘛在印度達蘭薩拉舉辦法會,當時有僧俗二眾參與法王的開示。當大眾唸誦《心經》時,十幾歲的我總是抱持期待的心情聽聞其唸誦。他們唸誦:「願消三障諸煩惱!願得智慧真明了!普願罪障悉消除!」三句話並擊掌三次。我們認為是「障礙」的念頭,實際上悉源自於我執、我愛和我慢。藉由觀照萬法自性本空,可切除任何深植心中的煩惱基石。因此,從讀誦《心經》來觀照空性,被視為是克服煩惱的強又有力的方法。 今天,我非常榮幸地成為達賴喇嘛開示此佛教聖典的翻譯者。我得到非常珍貴的機會,得以領會《心經》的深層意義,並成為幫助他人的一分子,特別是世界上數百萬的佛教同道。還有許多重要功臣幫助本書順利完成。首先,我想對達賴喇嘛表達最深的崇敬,因為他是佛法要義的偉大典範。我要感謝護持大乘法脈基金會(FPMT),特別是它的精神領袖―尊貴的梭巴仁波切和他的藥師佛淨土中心,負責籌辦這次在加州山景城的開示。此次的開示紀錄成為本書的主要基礎,補充內容則來自達賴喇嘛在一九九八年的《心經》開示,那次是由賓州匹茲堡的三河佛法中心所主辦。我要感謝派區克‧朗柏列的整理,吉尼‧史密斯找出蔣央噶威洛追著述的西藏文本,以及在智慧出版社擔任編輯的大衛‧吉德斯壯和喬許‧巴托的幫助,讓本書清楚易讀。願以本書出版的功德,迴向法界眾生,解脫三界苦,共造人間淨土。

從僧人的低吟聲中觀照空性、克服煩惱

文/格西圖登金巴(藏傳佛教的佛學博士) 達賴喇嘛以大乘佛教聖典《般若波羅蜜多心經》作為本書的基礎。傳統上,大乘佛教興盛於印度、中國、西藏、日本、韓國、蒙古、越南和中亞許多地區,包括現在的阿富汗。兩千多年的歲月中,《般若波羅蜜多心經》在數百萬佛教徒的宗教生活中扮演著極重要的角色,任何人想要成就般若,都會不斷地背誦、研讀和禪觀此經。即使在今日的西藏寺院中,僧人仍以低沉的音調吟誦;在日本的禪寺以及中國、越南的寺院中,則各自配合著擊鼓聲和莊嚴的梵唄誦唱。 《般若波羅蜜多心經》簡稱為《心經》。數世紀以來,對於《心經》妙義的詮釋汗牛充棟。透過達賴喇嘛的開示,我們認識了佛教這個偉大的精神傳統對《心經》的詮釋。由於達賴喇嘛的旁徵博引,本書足以視為大乘佛法中心教義的全面介紹。 從歷史的角度來看,《心經》屬於佛經中的般若部。大半生致力於翻譯般若經典為英文的歐洲學者愛德華.孔茲認為,《心經》應結集於西元前一百年至西元六百年之間。 般若經典探討般若空性的甚深智慧。然而,根據達賴喇嘛的開示和收於附錄的十五世紀西藏論師所述,我們發現《心經》內含漸修道的甚深密意,包括資糧道、加行道、見道、修道和無學道(究竟道)五道。再者,這些論著也呈現出利他發心如何達到利益所有眾生的佛果,這是《心經》隱意大乘菩薩道的基本動機。換言之,這些般若經典的中心思想即是悲智雙運。 《心經》的核心訊息是一連串的「否定語句」(遮詮),這可能會令對大乘佛教不熟悉的讀者感到困惑,但對許多人而言,卻是甚深靈感的來源。因此,要想解決這個困惑,就必須了解「否定語句」在般若經典中所扮演的角色。 佛教一開始,就以解脫我們對「執著」的束縛為中心思想,特別是「法我執」和「人我執」。根據佛教,我們的苦源自於我們將諸法無常視為恆常,尤其是「人我執」的習氣。這種執取,造成我們與周遭人事物的不協調。由於此習氣深深根植在心中,唯有對「人我執」徹底解構,才能帶領我們達到精神上的真正自由。 《心經》對萬法(特別是五蘊)自性的否定,不僅可視為佛教智慧的引申,同時也是這種智慧的最佳例子。這是《心經》在大乘佛教世界深獲尊敬的關鍵。 《心經》除了用來深觀空性外,也常常被唸誦,作為去除修行障礙的工具。例如,西藏傳統上都會在每次法會開始時唸誦此經。我記得一九七○年代初期,達賴喇嘛在印度達蘭薩拉舉辦法會,當時有僧俗二眾參與法王的開示。當大眾唸誦《心經》時,十幾歲的我總是抱持期待的心情聽聞其唸誦。他們唸誦:「願消三障諸煩惱!願得智慧真明了!普願罪障悉消除!」三句話並擊掌三次。我們認為是「障礙」的念頭,實際上悉源自於我執、我愛和我慢。藉由觀照萬法自性本空,可切除任何深植心中的煩惱基石。因此,從讀誦《心經》來觀照空性,被視為是克服煩惱的強又有力的方法。 今天,我非常榮幸地成為達賴喇嘛開示此佛教聖典的翻譯者。我得到非常珍貴的機會,得以領會《心經》的深層意義,並成為幫助他人的一分子,特別是世界上數百萬的佛教同道。還有許多重要功臣幫助本書順利完成。首先,我想對達賴喇嘛表達最深的崇敬,因為他是佛法要義的偉大典範。我要感謝護持大乘法脈基金會(FPMT),特別是它的精神領袖―尊貴的梭巴仁波切和他的藥師佛淨土中心,負責籌辦這次在加州山景城的開示。此次的開示紀錄成為本書的主要基礎,補充內容則來自達賴喇嘛在一九九八年的《心經》開示,那次是由賓州匹茲堡的三河佛法中心所主辦。我要感謝派區克‧朗柏列的整理,吉尼‧史密斯找出蔣央噶威洛追著述的西藏文本,以及在智慧出版社擔任編輯的大衛‧吉德斯壯和喬許‧巴托的幫助,讓本書清楚易讀。願以本書出版的功德,迴向法界眾生,解脫三界苦,共造人間淨土。

目次

【目次】

序 從僧人的低吟聲中觀照空性、克服煩惱 格西圖登金巴

第一篇.佛法概述

Chapter 1 追求內在成長 Chapter 2 佛教的基礎 佛教的特質 佛陀 初轉法輪 十二緣起 煩惱 苦因的息滅 Chapter 3 大乘 大乘佛法 龍樹與大乘 大乘的起源 Chapter 4 從苦中解脫 苦與慈悲 整合所有教法 第二篇.心經

《心經》的經文 Chapter 5 序分 大般若經 經題與皈敬文 教法的起源 空與色 Chapter 6 入菩薩道 觀自在菩薩 善男子與善女人 佛性 諸法實相 Chapter 7 無我觀 勝義菩提心 無我觀 四法印 Chapter 8 空性的詮釋 二無我 唯識說 了義與不了義 中觀說 兩種中觀學派 空性與緣起 Chapter 9 發展無倒正見 遮無自性 了解二諦 詮釋的傳統 空性與「八不」 Chapter 10 證果

一切法空 涅槃 般若波羅蜜多心咒 《心經》的隱義 迴向

第三篇.菩薩道

Chapter 11 生起菩提心

漸修道 七重因果 自他平等與自他交換 自利與利他的抉擇 施受法 生起菩提心 後記 為了給下一代更公正、祥和的世界

附錄1 《般若心經釋:善明句義》

附錄2 今日世界的宗教 多樣教法和路徑 保留原有的傳統 分享彼此的傳統 取法其他的傳統

序 從僧人的低吟聲中觀照空性、克服煩惱 格西圖登金巴

第一篇.佛法概述

Chapter 1 追求內在成長 Chapter 2 佛教的基礎 佛教的特質 佛陀 初轉法輪 十二緣起 煩惱 苦因的息滅 Chapter 3 大乘 大乘佛法 龍樹與大乘 大乘的起源 Chapter 4 從苦中解脫 苦與慈悲 整合所有教法 第二篇.心經

《心經》的經文 Chapter 5 序分 大般若經 經題與皈敬文 教法的起源 空與色 Chapter 6 入菩薩道 觀自在菩薩 善男子與善女人 佛性 諸法實相 Chapter 7 無我觀 勝義菩提心 無我觀 四法印 Chapter 8 空性的詮釋 二無我 唯識說 了義與不了義 中觀說 兩種中觀學派 空性與緣起 Chapter 9 發展無倒正見 遮無自性 了解二諦 詮釋的傳統 空性與「八不」 Chapter 10 證果

一切法空 涅槃 般若波羅蜜多心咒 《心經》的隱義 迴向

第三篇.菩薩道

Chapter 11 生起菩提心

漸修道 七重因果 自他平等與自他交換 自利與利他的抉擇 施受法 生起菩提心 後記 為了給下一代更公正、祥和的世界

附錄1 《般若心經釋:善明句義》

附錄2 今日世界的宗教 多樣教法和路徑 保留原有的傳統 分享彼此的傳統 取法其他的傳統

書摘/試閱

【內文連載】

追求內在成長

光陰似箭,歲月如梭。從我們甫出生的那一刻開始,我們就一步步地邁向死亡的終點。這是人類的本質,也是宇宙的自然現象。有意追求精神成長的我們,必須不斷自我檢視,看看我們在每個時刻是如何生活的。以我為例,我早已度過了大半生,儘管我是個不精進的佛教徒,但是我知道自己在每一年都有所成長,尤其當我試著成為釋迦牟尼佛的真正追隨者和優秀的佛教僧侶。當然,即使是佛教僧侶,在生活和修行上也會犯錯,但我認為自己已對於我們共有的這個世界做了或多或少的貢獻,特別是西藏佛教文化的保存。 由精神觀點來看,我們不該讓自己太容易滿足,因為我們的精神潛力其實是無限的。所有人、任何人都可以無限發展,並且證得佛果。儘管我們現在擁有的心充滿了無明和痛苦,但最終都可以轉變為開悟者佛陀的心。當我們談到物質時,尋求知足與否的問題才有意義。但是,既然我們的精神潛能是無限的,而生命是有限的,我們就必須盡力善用有限的此生和難得的人身。 從身為人類來說,我們都是一樣的。就此層面來看,我們都不是陌生人,彼此間也沒有任何根本上的差異。你感受到許多情緒,其中有些會幫助你,有些則會困擾你。對我來說也是如此。所以,在我們不斷改變的經驗當中,會一直出現生氣、嫉妒、愛和恐懼等不同情緒;你體驗到許多想法,你能夠分析、研究生命中的長期和短期展望。我也是如此。我們不斷經驗著見、聞、嗅、嚐、觸、覺,在我們每一個人身上同樣有這些意識作用。 當然我們也可以找出人與人的差異之處,因為我們各自有著獨立的「個人經驗」。例如你可能對電腦很在行,但我不行。同樣的,由於我不曾接受某領域學問的訓練,可能因此在理解某些事物上出現極大困難,但對你來說卻是輕而易舉。然而在「個人經驗」中,這些差異是微乎其微的。你我對世界、實相、宗教的看法或許不同,甚至即使在信念、信仰傳統相同的情況下,人與人之間仍有各式各樣的不同。 但也正因我們是人類社會的一分子,在這些信念上的不同就像經驗中的種種差異,是微不足道的。最重要的是,我們思考、感覺和認知,和所有人一樣住在這個地球上。 我也認為有部分的人類經驗是共通的。例如,有人對你微笑,你會感到快樂;同樣的道理,當你對我微笑時,我也會很快樂。你我都在尋求我們認為有益的事,同時避免可能有害的事。這是基本的人性。 在物質世界中,我們清楚知道什麼對我們是有益或有害的。然後,根據自己的分析和知識,試著創造幸福、成功的人生。這種人生是我們與生俱來的權利。同樣地,在我們的眾多思想和情緒中,我們需要謹慎判斷,以發展出能分辨有益或有害的清明覺知。所以,我們必須增長帶來快樂的積極心念,減少帶來傷害的負面心念。在這當中,對自我內在的清楚認知是最為關鍵的。 既然快樂無法透過物質條件達成,我們需要其他方法實現願望。世界上的一切宗教都提供實現願望的方法,但我也相信,不一定要憑藉宗教或信念就能發展這些方法。我們需要知道的是:身為人類的我們具有龐大潛力去學習運用這股潛力。在今日,甚至在現代科學中,我們越來越了解身心之間的關係,以及我們的心態如何影響健康和幸福。 當人們在尋找快樂和克服痛苦時,擁有一項非常重要的能力:聰明才智。聰明才智幫助我們找到快樂、免除痛苦,卻也製造問題。例如我們運用聰明才智建造房子並生產食物,卻也因此感到焦慮和恐懼。聰明才智讓我們有記憶過去的能力,進而形成未來的願景,所以我們無法單靠物質享受來排除不快樂。也就是說,由聰明才智所引發的不快樂,僅能從聰明才智本身來改善。因此,合理地運用我們的聰明才智是很重要的。 我們必須將聰明才智結合溫暖開放的心,在理性之中注入慈悲、關懷和分享。心的特質,能把聰明才智轉變成強大的積極力量,讓心更為寬廣,甚至當意外發生時,我們才能不受影響、維持鎮定;我們才能不僅僅考慮到自己,而更能關懷他人的福祉。 身而為人,我們天生是群居的動物。我們的快樂、甚至生存,都仰賴人與人的合作。所以,當正面的情緒引導聰明才智時,聰明才智將具有建設性。溫暖慈悲的心是讓內心平靜的基礎,若非如此,心就會常常處於不舒服、不自在的狀態。 生氣與仇恨會破壞我們內心的平靜。慈悲、寬恕、情誼、知足和自律則是我們內在與外在平靜的基礎。唯有強化這些特質,才可能擁有真正而持久的平靜,這就是我所謂的內在成長,我有時也會說成內在裁軍。在現代社會的所有面向中,從家庭、社會到政治,內在裁軍正是如今人們最需要的。

空與色

覺悟圓滿的佛陀,超越所有的限制和煩惱,圓滿了所有層次的成就,本身就是般若波羅蜜的示現。般若波羅蜜,具體表現在滅諦(止苦) 和道諦(將苦因中止)。 既然我們禮敬、欽佩法的果實―一種圓證的果位,那麼也應該禮敬、欽佩生起果位的因緣。此種因緣是深廣且絕待的,如同前文所述的三種成就,或是簡單且世俗的,例如佛陀循序漸進教授《般若波羅蜜多經》一般。同樣的,我們常常在經文中看到佛陀在開始傳授教法前,數個佛學院僧眾手持黃色袈裟,並將之堆疊為佛陀的法座。這並不是對上師的個人禮敬,而是禮敬上師所代表的教法。了解這點的差異是很重要的。 在西藏的傳統中,傳授教法時,通常習慣讓上師坐在法座。然而,這並不意味著法座上的人就是神聖或尊貴的,而是對於上師所應給予的讚美和禮敬。因此,上師上座前會對法座三拜。當上師登上法座時,就會讀〈緣起頌〉。這個傳統有兩個主要作用:一是提醒上師與大眾應禮敬教法;二是去除說法者的我慢。而且,法座和所有儀軌旨在提醒上師,傳授教法時必須遠離世俗動機的染汙。 我慢是非常危險的。不幸的,在西藏有時會出現喇嘛彼此間爭奪更高的法座。這在西藏稱為「法座症候群」。第五世達賴喇嘛於自傳中提到,傳法時主法單位察覺了這個現象,而將喇嘛的法座布置成相同高度。然而,有些伶俐的喇嘛侍者會迅速將石板放在法座坐墊下,致使坐墊數量雖相同,但某些喇嘛的法座依舊比其他人來得高。 某些人對於法的真義無知,就以此種愚蠢的判斷來衡量喇嘛的修習層次。除了以法座高低判斷喇嘛的重要性,人們也會以喇嘛車隊中馬匹的多寡來衡量。結論是:馬匹越多,喇嘛的修行成就越高。儘管人們知道一些大土匪隊伍中的馬匹也不少。 顯然判斷具格上師的條件是:佛法知識、修行和證悟,而非建立於外在因素上。如果回顧西藏佛教史,可以發現許多真正偉大的大師都是樸實無華的:密勒日巴身無長物、貌似乞丐;噶當派大師仲敦巴狀似平凡流浪漢;二十世紀的大圓滿大師巴楚仁波切,其外表看來毫不起眼,像個雲遊四海的流浪者。 對喇嘛法帽的重視,是另一個錯誤的例子。你可能聽過所謂的黃帽或紅帽派。如果我們回頭看釋迦牟尼佛,祂當然不戴任何帽子。然而,西藏唐卡中的印度佛教大師龍樹和無著卻戴有法帽,這可能不合史實。事實上,由於西藏氣候酷寒,穿戴法帽確是合乎情理,尤其對童山濯濯的上師來說,戴帽子是非常實用的。只不過西藏人因此過猶不及,在帽子的形式和大小上大費周章,導致一些派別竟然是以帽子來區分。我認為這是不幸的。 我們應當重視的是,採擷佛陀教法的精義,並了解如那爛陀寺諸印度大師的教法。評判任何教法是否為真正佛法,其標準在於能否讓我們離苦得樂。最重要的是一位上師的聞、思、修應合乎釋尊及印度大師的教法。儘管外部的儀式(例如擊鼓、玩鐃鈸、穿戴華麗服飾和表演金剛舞)在精神生活上占有一席之地,但我們必須知道何者才是最為重要的。 特別是在佛教傳入西方時,這點尤為重要。如果我們喪失了佛法的精義,就會造成危險,讓西方佛教徒接受錯誤的西藏佛教文化―外在的形式和器物,而非內在的智慧。遺憾的是,某些徵兆顯示這種現象可能已經發生,因為有部分人士以上師自居,並穿著奇異的服裝。 我再舉另一個例子。 我近期訪問德國時,接待的人在我下榻的飯店布置了一張唐卡。唐卡上的主尊是觀世音菩薩,其下方繪有小小的喇嘛。當然,如果喇嘛正對著觀世音菩薩獻曼達或禪觀,在一張觀世音菩薩唐卡的下方繪有喇嘛是適當的;但是並非如此,唐卡上的喇嘛正在打鼓和玩鐃鈸,旁邊還有一只在家眾手持法會用的甘露壺(這種壺通常是用在護法神的薈供上)。這完全不合宜!因為西藏佛教的護法神常常是為了滿足人民的世俗願望,而非精神願望。我後來發現這位畫家是西方人。他也許一直在憑想像模仿西藏佛教徒的外貌,又或許他想像觀世音菩薩就是某種護法神。總之,他顯然從未掌握形式背後的隱義。 這種錯誤並不限於西方。舉例來說,當我們走進典型的西藏寺院,大殿中央應供奉著釋迦牟尼佛像。對佛教徒來說,釋迦牟尼佛是我們的導師,教導我們開悟之道,因此可能的話,應完全依止釋迦牟尼佛。假如我們出現恐懼,例如恐懼惡業的結果,這些恐懼應出自於對佛及教法的尊敬。然而實際的情況卻是,人們只是在寺院中匆匆禮敬佛陀,用頭觸碰佛像,卻在寺院角落旁一個小而昏暗的護法殿逗留不去。 每間寺院都有專屬的憤怒相金剛護法。當西藏人走進護法殿時,他們會敬畏地輕聲細語和禮拜。假如他們有任何的供養,對象通常是護法神,而非大殿的佛。護法殿通常由一位僧人負責獻供,包括酥油茶和青稞酒。聽說西藏有名僧人的主要工作是不停獻供。僧人原為禿頭,後來開始長出頭髮。有人問他:「你怎麼會長出頭髮?」僧人答稱:「我也不知道。但是每次獻供,我都將剩下的酥油茶和青稞酒擦在頭上。」這對於童山濯濯的人來說,或許是個解決之道。 自視為佛弟子的我們,包括我自己,也必須不斷地自我審視,反觀我們的動機,保持救度眾生離苦的誓願。這對扮演西藏政教領袖的我是個特別挑戰。儘管政教合一在過去能利益西藏,但制度上的缺失卻也帶來了大量的錯誤行為和痛苦。即使以我來說,登上法座開示時,我慢鮮少生起,但如果我不觀照念頭的話,我慢隨時可能悄然生起。一如當某人恭維我的開示時,我會覺得喜悅;但若遇到批評時,就會感到沮喪。這就是易受世間毀譽所左右。為了確保修行是如法的,行者必須不受八風1所動搖。 坐在法座同時掌握政教力量是相當誘人的。上師不能不戒慎恐懼!我們必須記住,佛陀毫無世俗權威的典範,以及剛進入《心經》時的「薄伽梵入觀照深妙品三昧」。

追求內在成長

光陰似箭,歲月如梭。從我們甫出生的那一刻開始,我們就一步步地邁向死亡的終點。這是人類的本質,也是宇宙的自然現象。有意追求精神成長的我們,必須不斷自我檢視,看看我們在每個時刻是如何生活的。以我為例,我早已度過了大半生,儘管我是個不精進的佛教徒,但是我知道自己在每一年都有所成長,尤其當我試著成為釋迦牟尼佛的真正追隨者和優秀的佛教僧侶。當然,即使是佛教僧侶,在生活和修行上也會犯錯,但我認為自己已對於我們共有的這個世界做了或多或少的貢獻,特別是西藏佛教文化的保存。 由精神觀點來看,我們不該讓自己太容易滿足,因為我們的精神潛力其實是無限的。所有人、任何人都可以無限發展,並且證得佛果。儘管我們現在擁有的心充滿了無明和痛苦,但最終都可以轉變為開悟者佛陀的心。當我們談到物質時,尋求知足與否的問題才有意義。但是,既然我們的精神潛能是無限的,而生命是有限的,我們就必須盡力善用有限的此生和難得的人身。 從身為人類來說,我們都是一樣的。就此層面來看,我們都不是陌生人,彼此間也沒有任何根本上的差異。你感受到許多情緒,其中有些會幫助你,有些則會困擾你。對我來說也是如此。所以,在我們不斷改變的經驗當中,會一直出現生氣、嫉妒、愛和恐懼等不同情緒;你體驗到許多想法,你能夠分析、研究生命中的長期和短期展望。我也是如此。我們不斷經驗著見、聞、嗅、嚐、觸、覺,在我們每一個人身上同樣有這些意識作用。 當然我們也可以找出人與人的差異之處,因為我們各自有著獨立的「個人經驗」。例如你可能對電腦很在行,但我不行。同樣的,由於我不曾接受某領域學問的訓練,可能因此在理解某些事物上出現極大困難,但對你來說卻是輕而易舉。然而在「個人經驗」中,這些差異是微乎其微的。你我對世界、實相、宗教的看法或許不同,甚至即使在信念、信仰傳統相同的情況下,人與人之間仍有各式各樣的不同。 但也正因我們是人類社會的一分子,在這些信念上的不同就像經驗中的種種差異,是微不足道的。最重要的是,我們思考、感覺和認知,和所有人一樣住在這個地球上。 我也認為有部分的人類經驗是共通的。例如,有人對你微笑,你會感到快樂;同樣的道理,當你對我微笑時,我也會很快樂。你我都在尋求我們認為有益的事,同時避免可能有害的事。這是基本的人性。 在物質世界中,我們清楚知道什麼對我們是有益或有害的。然後,根據自己的分析和知識,試著創造幸福、成功的人生。這種人生是我們與生俱來的權利。同樣地,在我們的眾多思想和情緒中,我們需要謹慎判斷,以發展出能分辨有益或有害的清明覺知。所以,我們必須增長帶來快樂的積極心念,減少帶來傷害的負面心念。在這當中,對自我內在的清楚認知是最為關鍵的。 既然快樂無法透過物質條件達成,我們需要其他方法實現願望。世界上的一切宗教都提供實現願望的方法,但我也相信,不一定要憑藉宗教或信念就能發展這些方法。我們需要知道的是:身為人類的我們具有龐大潛力去學習運用這股潛力。在今日,甚至在現代科學中,我們越來越了解身心之間的關係,以及我們的心態如何影響健康和幸福。 當人們在尋找快樂和克服痛苦時,擁有一項非常重要的能力:聰明才智。聰明才智幫助我們找到快樂、免除痛苦,卻也製造問題。例如我們運用聰明才智建造房子並生產食物,卻也因此感到焦慮和恐懼。聰明才智讓我們有記憶過去的能力,進而形成未來的願景,所以我們無法單靠物質享受來排除不快樂。也就是說,由聰明才智所引發的不快樂,僅能從聰明才智本身來改善。因此,合理地運用我們的聰明才智是很重要的。 我們必須將聰明才智結合溫暖開放的心,在理性之中注入慈悲、關懷和分享。心的特質,能把聰明才智轉變成強大的積極力量,讓心更為寬廣,甚至當意外發生時,我們才能不受影響、維持鎮定;我們才能不僅僅考慮到自己,而更能關懷他人的福祉。 身而為人,我們天生是群居的動物。我們的快樂、甚至生存,都仰賴人與人的合作。所以,當正面的情緒引導聰明才智時,聰明才智將具有建設性。溫暖慈悲的心是讓內心平靜的基礎,若非如此,心就會常常處於不舒服、不自在的狀態。 生氣與仇恨會破壞我們內心的平靜。慈悲、寬恕、情誼、知足和自律則是我們內在與外在平靜的基礎。唯有強化這些特質,才可能擁有真正而持久的平靜,這就是我所謂的內在成長,我有時也會說成內在裁軍。在現代社會的所有面向中,從家庭、社會到政治,內在裁軍正是如今人們最需要的。

空與色

覺悟圓滿的佛陀,超越所有的限制和煩惱,圓滿了所有層次的成就,本身就是般若波羅蜜的示現。般若波羅蜜,具體表現在滅諦(止苦) 和道諦(將苦因中止)。 既然我們禮敬、欽佩法的果實―一種圓證的果位,那麼也應該禮敬、欽佩生起果位的因緣。此種因緣是深廣且絕待的,如同前文所述的三種成就,或是簡單且世俗的,例如佛陀循序漸進教授《般若波羅蜜多經》一般。同樣的,我們常常在經文中看到佛陀在開始傳授教法前,數個佛學院僧眾手持黃色袈裟,並將之堆疊為佛陀的法座。這並不是對上師的個人禮敬,而是禮敬上師所代表的教法。了解這點的差異是很重要的。 在西藏的傳統中,傳授教法時,通常習慣讓上師坐在法座。然而,這並不意味著法座上的人就是神聖或尊貴的,而是對於上師所應給予的讚美和禮敬。因此,上師上座前會對法座三拜。當上師登上法座時,就會讀〈緣起頌〉。這個傳統有兩個主要作用:一是提醒上師與大眾應禮敬教法;二是去除說法者的我慢。而且,法座和所有儀軌旨在提醒上師,傳授教法時必須遠離世俗動機的染汙。 我慢是非常危險的。不幸的,在西藏有時會出現喇嘛彼此間爭奪更高的法座。這在西藏稱為「法座症候群」。第五世達賴喇嘛於自傳中提到,傳法時主法單位察覺了這個現象,而將喇嘛的法座布置成相同高度。然而,有些伶俐的喇嘛侍者會迅速將石板放在法座坐墊下,致使坐墊數量雖相同,但某些喇嘛的法座依舊比其他人來得高。 某些人對於法的真義無知,就以此種愚蠢的判斷來衡量喇嘛的修習層次。除了以法座高低判斷喇嘛的重要性,人們也會以喇嘛車隊中馬匹的多寡來衡量。結論是:馬匹越多,喇嘛的修行成就越高。儘管人們知道一些大土匪隊伍中的馬匹也不少。 顯然判斷具格上師的條件是:佛法知識、修行和證悟,而非建立於外在因素上。如果回顧西藏佛教史,可以發現許多真正偉大的大師都是樸實無華的:密勒日巴身無長物、貌似乞丐;噶當派大師仲敦巴狀似平凡流浪漢;二十世紀的大圓滿大師巴楚仁波切,其外表看來毫不起眼,像個雲遊四海的流浪者。 對喇嘛法帽的重視,是另一個錯誤的例子。你可能聽過所謂的黃帽或紅帽派。如果我們回頭看釋迦牟尼佛,祂當然不戴任何帽子。然而,西藏唐卡中的印度佛教大師龍樹和無著卻戴有法帽,這可能不合史實。事實上,由於西藏氣候酷寒,穿戴法帽確是合乎情理,尤其對童山濯濯的上師來說,戴帽子是非常實用的。只不過西藏人因此過猶不及,在帽子的形式和大小上大費周章,導致一些派別竟然是以帽子來區分。我認為這是不幸的。 我們應當重視的是,採擷佛陀教法的精義,並了解如那爛陀寺諸印度大師的教法。評判任何教法是否為真正佛法,其標準在於能否讓我們離苦得樂。最重要的是一位上師的聞、思、修應合乎釋尊及印度大師的教法。儘管外部的儀式(例如擊鼓、玩鐃鈸、穿戴華麗服飾和表演金剛舞)在精神生活上占有一席之地,但我們必須知道何者才是最為重要的。 特別是在佛教傳入西方時,這點尤為重要。如果我們喪失了佛法的精義,就會造成危險,讓西方佛教徒接受錯誤的西藏佛教文化―外在的形式和器物,而非內在的智慧。遺憾的是,某些徵兆顯示這種現象可能已經發生,因為有部分人士以上師自居,並穿著奇異的服裝。 我再舉另一個例子。 我近期訪問德國時,接待的人在我下榻的飯店布置了一張唐卡。唐卡上的主尊是觀世音菩薩,其下方繪有小小的喇嘛。當然,如果喇嘛正對著觀世音菩薩獻曼達或禪觀,在一張觀世音菩薩唐卡的下方繪有喇嘛是適當的;但是並非如此,唐卡上的喇嘛正在打鼓和玩鐃鈸,旁邊還有一只在家眾手持法會用的甘露壺(這種壺通常是用在護法神的薈供上)。這完全不合宜!因為西藏佛教的護法神常常是為了滿足人民的世俗願望,而非精神願望。我後來發現這位畫家是西方人。他也許一直在憑想像模仿西藏佛教徒的外貌,又或許他想像觀世音菩薩就是某種護法神。總之,他顯然從未掌握形式背後的隱義。 這種錯誤並不限於西方。舉例來說,當我們走進典型的西藏寺院,大殿中央應供奉著釋迦牟尼佛像。對佛教徒來說,釋迦牟尼佛是我們的導師,教導我們開悟之道,因此可能的話,應完全依止釋迦牟尼佛。假如我們出現恐懼,例如恐懼惡業的結果,這些恐懼應出自於對佛及教法的尊敬。然而實際的情況卻是,人們只是在寺院中匆匆禮敬佛陀,用頭觸碰佛像,卻在寺院角落旁一個小而昏暗的護法殿逗留不去。 每間寺院都有專屬的憤怒相金剛護法。當西藏人走進護法殿時,他們會敬畏地輕聲細語和禮拜。假如他們有任何的供養,對象通常是護法神,而非大殿的佛。護法殿通常由一位僧人負責獻供,包括酥油茶和青稞酒。聽說西藏有名僧人的主要工作是不停獻供。僧人原為禿頭,後來開始長出頭髮。有人問他:「你怎麼會長出頭髮?」僧人答稱:「我也不知道。但是每次獻供,我都將剩下的酥油茶和青稞酒擦在頭上。」這對於童山濯濯的人來說,或許是個解決之道。 自視為佛弟子的我們,包括我自己,也必須不斷地自我審視,反觀我們的動機,保持救度眾生離苦的誓願。這對扮演西藏政教領袖的我是個特別挑戰。儘管政教合一在過去能利益西藏,但制度上的缺失卻也帶來了大量的錯誤行為和痛苦。即使以我來說,登上法座開示時,我慢鮮少生起,但如果我不觀照念頭的話,我慢隨時可能悄然生起。一如當某人恭維我的開示時,我會覺得喜悅;但若遇到批評時,就會感到沮喪。這就是易受世間毀譽所左右。為了確保修行是如法的,行者必須不受八風1所動搖。 坐在法座同時掌握政教力量是相當誘人的。上師不能不戒慎恐懼!我們必須記住,佛陀毫無世俗權威的典範,以及剛進入《心經》時的「薄伽梵入觀照深妙品三昧」。

主題書展

更多

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。